Al Jonsen:走進生命倫理學的歷史 (信報「生命倫理線」專欄 21.12.2020)

生命倫理學領域的一位奠基人Albert R. Jonsen (1931-2020)於本年10月21日在三藩市的家中去世,享年89歲。我在今年中接手醫學院的生命倫理學課程統籌工作,檢討內容時,剛把他有份首創的「四盒子方法」(4-cell method,或4-quadrant method,一譯為「四象域方法」)添加了進去,讓同學知道在日常醫學實踐中,倫理原則如何可以和個案情景、病者的價值觀、醫學判斷並行使用,以助特別複雜的倫理道德抉擇。聽聞他與世長辭時,我卻先想起家中書架上一本他的著作The Birth of Bioethics (Oxford: 1998) 。 這本書是我在千禧年前後窺探生命倫理學世界的其中一道門口。我對生命倫理學的興趣是在九十年代中開始的,其時幾位中文大學、城市大學、香港大學的人文和法律學者共同籌備創立香港生命倫理學會,我和兒科及遺傳學醫生林德深加入為創會委員。加入之後我才逐漸知道生命倫理學的課題從何而來,為何值得關注,它為何需要跨學科的對話,與社會有什麼關係,它與醫學倫理的交集與張力所在。 Al Jonsen (他的同儕暱稱他做”Al”) 被視為第一個把生命倫理學帶到臨床的先驅。1982年初版的Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine (與醫生Mark Siegler和律師William Winslade合撰) 成為經典。他在去世之前還與兩位作者在準備第9版。 The Birth of Bioethics寫生命倫理學於六、七十年代在美國誕生的故事,要言不煩,書中人物躍然紙上。這本書我應是在2001年左右從Amazon訂購的。當年正值我在九龍醫院主管的康復科服務在快速擴展,工作太忙就沒有馬上細讀,多年來也是斷斷續續看,現在作者都走進歷史了,我才讀最後的一章。這一章的最後數節,他回顧也反思生命倫理學在美國發展中,載有的美國哲學和文化性格,非常有洞悉力,而且謙和敦厚,沒有一絲美國主義的味道,以下節譯一二。 他說,我們可以注意到,所謂「美國精神」常是預設了和期望著進步,樂觀相信未來總會比現在更好,他用 “Meliorism”(「社會改良論」,一譯「淑世主義」)一詞作為概括。社會能不斷進步的觀念,在美國歷史上隨處可見到證據。這並不是形而上的或天賜的發展,美好的未來並非注定要寫入人類的歷史,它必須經由個人的辛勤努力工作匯集而成。 這道信念也是美國倫理學的一個標誌:它首先是個人主義的。 從最根本起點,每個人算作一個個體,不多不少,個人是一個自由的主體,也負載社會期望,活於世上要成為對自己負責的社會一員。 這個體的精神也與基督教加爾文主義的個人救恩教義、福音派對個人承諾追隨耶穌的感召、啟蒙運動個人天賦權利觀念,以及資本主義崇拜的自由企業有關。但Jonsen也隨即指出,這種重視個人主義的思想不是把人視為一粒孤立的原子。 每個人是平等的,關於自己如何生活的自由選擇必須得到尊重,但個人與他人也是合作的,共同實現淑世主義所設想的美好的未來。 Jonsen並沒有天真地以為美國社會的現實就是那樣美好。六、七十年代的美國生命倫理學者是常常對現實抱持清醒的批判的思考。二戰後,科學和醫學騰飛看來預示了美好的醫療未來。醫療技術無疑是真正有益的發展,賦予了醫生前所未有的神奇力量,但同時它也帶來了複雜的倫理問題,以傳統的道德框框剪不斷理還亂。稀缺的新醫療技術也引起與分配上的公義難題,而醫患關係中的倫理規範也需重新定義。隨著醫學被科技主導,來自神學和哲學訓練的生命倫理學者開始質疑由科技與專家主導對醫學走向。 Jonsen在1967 年畢業於耶魯大學,獲宗教研究博士學位。他原是受命的羅馬天主教神職人員,但 在1976 年離開聖職。他曾任加州三藩市大學校長(1969-1972 年),期間在大學醫學院兼任「巡迴生命倫理學家」(“roving bioethicist”) 。1974年,在美國一些醫學研究倫理醜聞被揭露之後,總統委任了一個國家委員會,檢討和制定指引以保護涉及人類的生物醫學和行為研究的對象。《貝爾蒙特報告》(the Belmont Report)在1979年發表,樹立了美國和日後世界通用的研究倫理規範,Jonsen是委員會的主力也是《貝爾蒙特報告》的撰寫人之一。 他在1987年加入華盛頓大學醫學院擔任醫學史與倫理學系,把它從一個專注於醫學史的學系轉變為一個包含生命倫理學培訓、研究和臨床倫理服務的中心。中文大學生命倫理學中心剛於今年10月委任華盛頓大學醫學院的倫理學者Prof. Nancy Jecker為顧問,Jecker是嚴謹的哲學學者,1988年被Jonsen羅致加入正在重新出發的華盛頓大學醫學史與倫理學系,成為多年的同僚和好友。她寫了一篇細膩可感的文章A Tribute […]

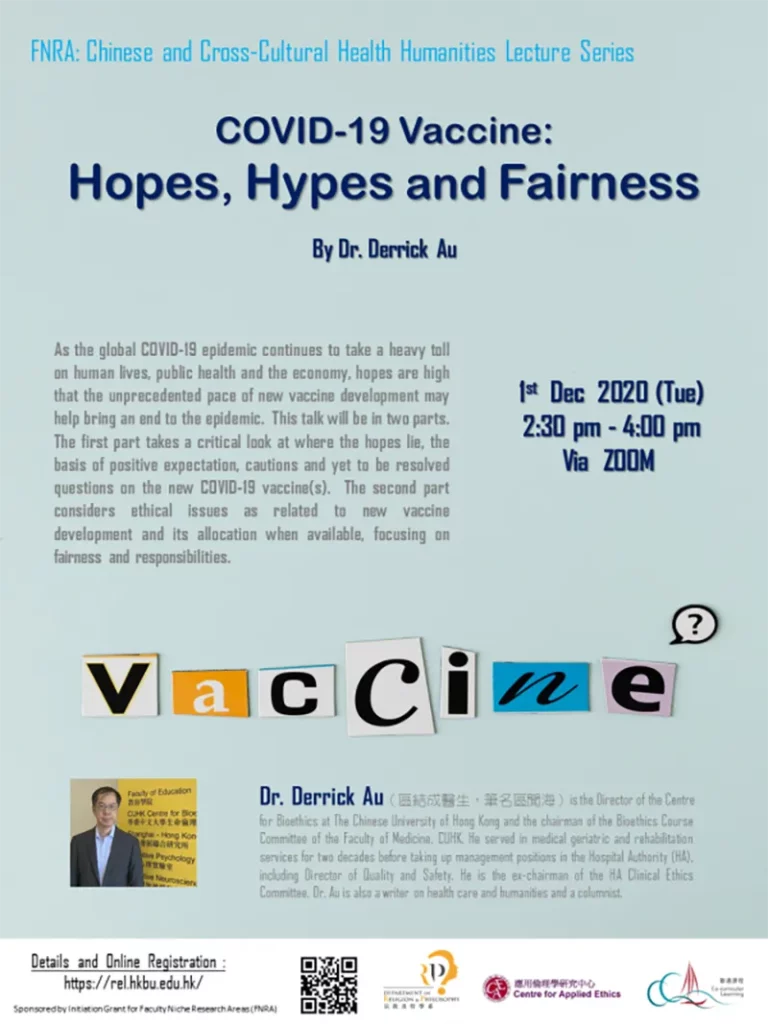

HKBU Chinese and Cross-Cultural Health Humanities Lecture Series (sponsored by FNRA): COVID-19 Vaccine: Hopes, Hypes and Fairness on 1 December 2020 (by Dr. Derrick AU)

You are cordially invited to an online lecture to be delivered by our Centre Director Dr. Derrick AU on 1 December 2020 (Tue), on the topic of “COVID-19 Vaccine: Hopes, Hypes and Fairness”. Details of the Lecture: Topic: COVID-19 Vaccine: Hopes, Hypes and Fairness Speaker: Dr. Derrick AU, Director, CUHK Centre for Bioethics Date & Time: 1 December […]

Experiential learning with virtual reality: animal handling training.

強制病毒檢測的邊界 (信報「生命倫理線」專欄 23.11.2020)

在本文定稿前(11月15日),政府刊憲訂立香港法例第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》,作為法律根據,可按疫情發展以刊登公告的方式,指明特定類別人士接受強制病毒檢測。上月初 ,食衞局局長透露政府正在準備法律框架,港大袁國勇教授隨後接受訪問時,主張針對有輕微病徵的人士強制檢測,如果不合作,醫生應可將其資料轉交相關部門,由警察及衞生署職員上門跟進。這引起不少關注。我對此這種程度的強制懲處也有保留,在一個訪問中我表示,要在醫患關係中插入檢舉不合作病人的規定,令其可能面對入獄刑責,在疫情未有明顯反彈之前是不相稱的。這引起了一些誤會,以為我是整體反對強制病毒檢測,又或者要等到大爆發才可實施任何強制措施。本文嘗試進一步闡述。 如果問:「你是否贊成強制病毒檢測?」最合適的回答應該是反問:「在什麼範圍強制?強制到什麼地步?強制措施的作用與限制個人自主的程度是否相稱?」這背後的倫理原則是相稱性(proportionality) 和最低限度的強制(minimum coercion) 。 公共衛生措施的出發點常是公共利益(common good),有時須以強制手段(例如法例規定車輛乘客扣安全帶) ,不能單邊地基於私隱(privacy)等個人權利而反對。但是另一方面「公共利益」也不能「大石壓死蟹」,更不宜牽上太多政治正確性,要時常考慮「最低限度的強制」。這是任何強制措施的第一條倫理邊界。「最低限度的強制」看似不說自明,但未必得到嚴肅看待。無論什麼措施也需要充分考慮強制和懲處的尺度。要求市民為公共利益而削減一些個人權利是合理的,但這與針對罪行立法畢竟是兩個不同的範圍。 相稱性需要具體看 「相稱性」原則比「最低限度的強制」更為重要,但判斷合理尺度也更具挑戰性。,「相稱性」不可以籠統地判斷,要具體看。例如說,在跨境出入使用健康碼配以入境前和出動後的強制病毒檢測並沒有什麼爭議,如果規定市民持健康碼和強制病毒檢測才可使用公共場所的條件,例如進入商場和康文設施,爭議就較大。 當日我評論的是,要強制有輕微病徵的人士接受病毒驗測,如果出動警察上門,甚至以入獄監禁對付,那是不相稱的。袁國勇教授後來在報章發文(《明報》,10月27日;https://news.mingpao.com/pns/觀點/article/20201027/s00012/1603735282812) ,也退了半步,不再強調強硬的威脅性的強制,轉而論述需要強制有病徵人士的具體界定,對於可以如何強制也留了討論空間。文章析述,雖然政府已加強邊境控制,大幅減少豁免檢疫人員之數目,但因為所有檢測方式均有假陰性,14日強制檢疫也只能找出約95%個案,不會杜絕隱性患者攜病毒入境。因此,針對輕微病徵的人士作檢測以助切斷社區傳播鏈,是屬關鍵的高危控制點。 文章也提到,不同的研究發現,約4.2%至44%的病患在未出現病徵前(潛伏期)已可播毒,再加上並非所有人也會一有輕微病徵就去診所求醫(不少人會自服成藥或看中醫) ,打了折扣,到診所而又符合強制檢測的病人,可能少於一半。讓有病徵的人絕大部分得到病毒檢測是重要的焦點,但未必是「清零」的關鍵。無論在7月第三波和現今似乎醞釀中的新一波,關口豁免似乎是癥結。從全局看,孤立地重罰不合作的病人的話,可能是不相稱的,尤其是香港並未在流程上做到十分方便病人檢測。今次政府刊憲規定,不依從指示檢測的一般病人,先是定額罰款,之後若收到強制檢測令仍不遵從,可被罰款25,000元和監禁六個月。分兩級懲罰可算是比較溫和,但是否相稱,還得要看具體疫情。像這幾天第四波開始形成,推行強制檢測就較合理。 重啟經濟的倫理邊界 11月初,HK01記者來電訪問,詳談各種防疫措施的強制性考慮,我建議把與出入境有關的措施與境內措施區分討論,因為如上述,出入境的防疫必須從嚴,這沒有特別大的爭議。至於境內的強制措施,針對輕微病徵人士強制檢測、防範新一波疫潮其實只是其一個焦點。另一個需要討論的焦點是關乎重啟經濟的風險,即如何以合乎比例的措施把風險盡量減低,而又把對個人自主、自由的強制規定減至最低限。我猜想,這可能才是政府從速研究強制病毒檢測的法律框架的最大動力。10月25日,財政司司長陳茂波指出,本港經濟情況嚴峻,如能恢復與內地的往來,經濟可大幅回復生氣,但關鍵是需控制好本地疫情令兩地人民安心,而針對不同範圍及目標群體的強制檢測,以至大規模強制檢測是「必不可少」。這是為恢復經濟活動創造條件。11月15日他進一步說,要保住經濟,了心必須以爭取「清零」為目標,即使強制檢測會為市民帶來一時不便,卻是「性價比」最高的選擇。 「重啟經濟」的題目放諸全球也是一大焦點。一般而言,重啟經濟的重要倫理邊界是不能以市民的生命為代價,但其實任何大幅度放寬經濟活動的措施也會帶來傳播病毒風險,間接就是押上一些生命損失的代價。於是就帶出這個問題,如果實行嚴厲的強制措施,犧牲多些個人自主自由的權利,是可以兼顧重啟經濟和減低人命損失的風險,那麼嚴厲的強制是否就值得支持?我的初步回答仍然是反問:「怎樣的強制?強制到什麼地步?措施的作用與限制個人的程度是否相稱?」如果特區的強制病毒檢測其實是全國重啟經濟一盤棋的一個環節,這就值得更明確地討論。能透明地討論的話,重啟經濟之路會更走得更穩健和更合情理。