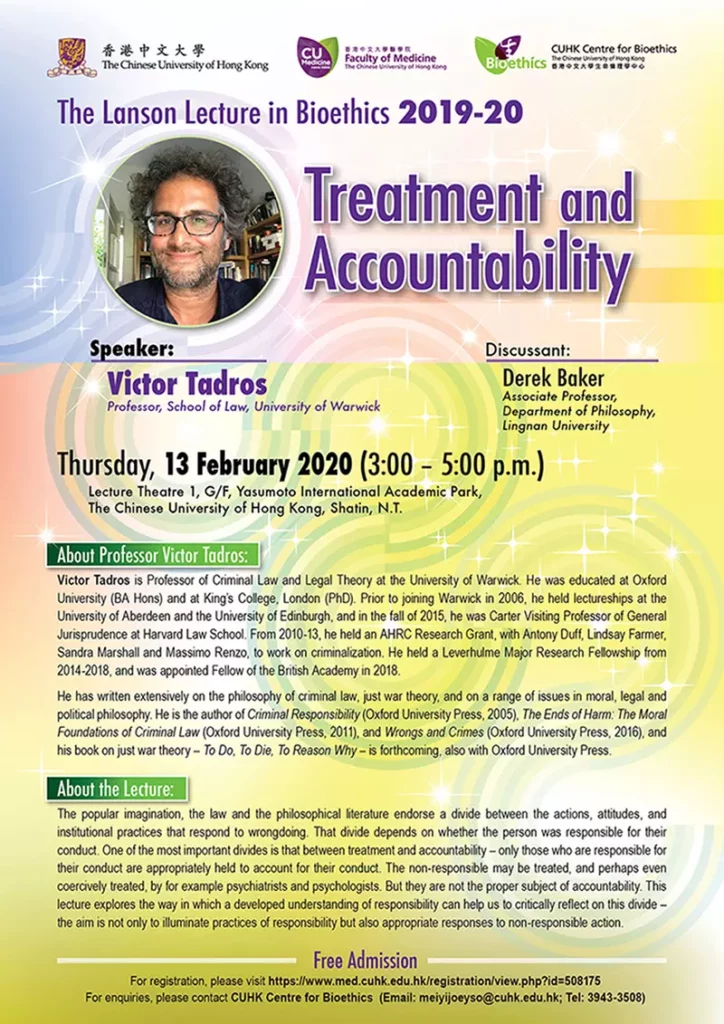

[Postponed!] The Lanson Lecture in Bioethics 2019-20 – Treatment and Accountability

Please note that the Lecture has been postponed. Details will be announced once available. Thank you for your attention. Date: 13 February 2020 (Thursday) Time: 3:00 – 5:00 p.m. Venue: Lecture Theatre 1, G/F, Yasumoto International Academic Park, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Speaker: Prof. Victor Tadros, Professor, School of Law, University of Warwick, United Kingdom Discussant: Prof. […]

Housing affordability effects on physical and mental health: household survey in a population with the world’s greatest housing affordability stress.

Anti-Chinese sentiment during the 2019-nCoV outbreak.

社會創傷、復和倫理 (信報「生命倫理線」專欄 10.2.2020)

農曆新年前提早動筆寫這一篇,剛寫好,新冠狀病毒肺炎就從武漢來到香港了。才一個月之前(1月10月) ,我在中文大學一個公開講座日講著這個題目:「如何面對一場精神創傷疫潮」,來的人很多,幾百座位全滿,可見很多人熱切關心精神創傷這個題目。一年前我在同一場合講基因編輯嬰兒,是火熱話題,也只有七成聽眾。我談了一些醫學,然後擴闊到其他角度,關於「受創傷的社區(traumatized community) 、妨礙面對創傷的一些政治禁忌,還有是社會「復和」(reconciliation) 的挑戰。現在新的肺潮淹至,療癒創傷、社會復和的希望更是顯得渺茫。然而我肯定它依然重要。這篇文章就是近月來的閱讀和思考。 那次演講之日遇上《刺針》(the Lancet) 醫學雜誌發表香港大學醫學院梁卓偉教授團隊的大型研究。他們推算,去年九月至十一月,在香港動蕩當中,有240萬成年人有抑鬱症狀,200萬人有創傷後壓力症(PTSD)症狀,嚴重程度至疑似患有抑鬱症或創傷後壓力症的人數也達120萬。我來不及把資料放進PowerPoint,但在討論環節採用了其中的資料。我說這份研究報告有特別意義,希望有助減少禁忌,讓社會正視挑戰。 與恐襲、地震、海嘯等災難不同,我們面對的精神創傷「疫潮」不是一次過的,在大半年間一浪接一浪地累積,漫長而未知止境。因此除了數字,我們還要關心創傷的深度。 精神創傷本來不是一個倫理課題,本文卻是試從倫理角度探討相關的社會復和問題。Reconciliation一字可以譯作「和解」、「復和」。筆者認為「和解」較為準確,因為「復和」在字面上像是自自然然地恢復平和,彷彿只是讓情緒平服、社會和氣。固然都是平服是reconciliation的部分意思,但是to reconcile其實有更為深刻的意思,那是解結以及處理分歧見,並且承認合理的同處原則,這就較為接近「和解」的意思了。不過我也注意到月來政府官員幾次提到「復和」,媒體似乎已經慣用了,本文也就跟隨使用。 六道傷口重大政治創傷之後,社會(有時是整個國家) 遺下巨大傷口。Prof. Daniel Philpott是聖母大學(the University of Notre Dame)政治學教授,重點研究政治和解。他對和解的看法比其他學者要寬一些,揉合了宗教和政治思想,因此除了重視伸張正義,也灌注了對社會癒合和寬恕的想法。依他分析,傷口不只一種,可以分六個向度析述(dimensions) ,我在這裡簡稱為「六道傷口」。 第一道傷口是基本人權受到侵犯和漠視。這常在戰禍和武力鎮壓中發生;第二道傷口是具體的對個別受害人的身心侵犯,包括致殘或死亡,也包括虐待和精神創傷;第三道傷口較為不明頭顯,那是不少受害者和家人對造成傷亡損失的因由缺乏認知。今次香港的抗爭情景充滿「文宣」和簡化的「訴求」,很難想像受害者會缺乏政治認知,換了在文化大革,很多忠誠幹部和老實的知識分子(例如季羨林) 真的茫然。在香港的抗爭,藍黃兩色的市民也受創傷,「文宣式」信念未必等同確切的認知。 第四道傷口是社會上許多人冷漠地作壁上觀,受害者的痛苦不被承認。在中國政治文化這表現為要求「平反」,有時甚至不求平反,只是希望得到「一個說法」,在心理上討回一點公道。第五道傷口來自製造傷害的一方,那是不斷以對方所受的傷害作為「勝利」宣傳。這本來是戰爭的邏輯:重創敵人就是勝利。不止是宣傳「勝利」,而且要獨佔「正義已得勝」的道德高地。這種長期的勝利宣傳本身就是對受害者的二次傷害,同時也令社會無從建立「我們」的政治共同體。 第六道傷口在製造傷害的一方自己身上。惡毒狠心對待他人,自己在心理上和精神上同樣受傷。最可怕的傷口是道德心的消失。中國老話,良知泯滅,這是道德精神的殘缺傷口。 復和倫理Philpott綜合以上對六道傷口的析述,進而提出他對「復和」的倫理主張,焦點並不放在(起碼不是單單放在)罪責上面。在猶太、基督教傳統,其核心美德是慈悲(mercy) 。這並不是取消問責,而是通過建立公正的機構或機制,去承認傷害,承認責任,作出道歉、賠償,和寬恕(例如特赦)。 既然社會創傷有六道傷口,政治上就有六種相應的恰當處理:一是在人權和尊重國際法的基礎上建立或重建能實踐公義的政府機構;二是以具備權威的程序承認對受害者造成的痛苦;三是對受害者的物質賠償;四是通過正當的審判、審查和懲處瀆職者,作為問責;五是道歉,由政治官員或製造創傷的人為自己的不當、不法行為作出道歉;六是寬恕,由個別受害者或代表的團體接受道歉。六道傷口與六種相應的復和倫理屬於「修復式正義」(restorative justice) ,比側重譴責追究的「應報式正義」(retributive justice) 多了一些宗教精神和寬恕之道。這在今天的香港形勢底下,十分遙遠,但也不無意義:從中我們可以認識到,認真的「復和」是一個深刻的概念,不是麻醉止痛藥,更不是和稀泥的老好人說話。

[Cancelled] Journal Club: “Comparing the Institutionalization of Kidney Donation in Singapore, Hong Kong, and Taiwan – From Nudge to Nudges?” by Ms. Wan-Zi Lu, Ph.D. Candidate in Sociology at the University of Chicago, United States

Date: 7 February 2020 (Friday) Time: 4:30 – 5:45 p.m. Venue: Room 123, Chen Kou Bun Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Speaker: Ms. Wan-Zi Lu, Ph.D. Candidate in Sociology at the University of Chicago, United States Registration: Please click here

Perceived poverty and health, and their roles in the poverty-health vicious cycle: a qualitative study of major stakeholders in the healthcare setting in Hong Kong.

Centre Director Interviewed by Apple Daily

專家:警察也有創傷 現行醫療制度難承受 Retrieved from APPLEDAILY.COM (27 January 2020) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.

People in Hong Kong have the longest life expectancy in the world: Some possible explanations.

Ethical Issues of Dried Blood Spot Storage and Its Secondary Use After Newborn Screening Programme in Hong Kong 香港新生兒篩查專案幹血濾紙片的儲存和二次使用的倫理問題

2020再看基因編輯嬰兒 (信報「生命倫理線」專欄 6.1.2020)

2018年11月,時任深圳南方科技大學副教授的賀建奎宣佈全球首宗經基因編輯的雙胞胎女嬰誕生,這項「世界第一」惹來國內外交相指責,他被拘留調查,不聞消息,直至上周初內地報道他被一審宣判干犯非法行醫罪,判處有期徒刑3年。那對基因編輯嬰兒「露露」和「娜娜」的情況沒有公佈。基因編輯嬰兒是否一個「瘋狂科學家」的犯罪故事而已?本欄在2019年1月的一篇文章提出,「賀建奎事件」留給2019年兩份有迫切性的功課:給中國的功課是如何建立或改進對科學研究和人體科技試驗的管治;給科學界的功課是:能否釐清基因組編輯(genome editing)的研究界限?能否提升研究的透明度和向公眾負責?2019年晃眼就過去了,在2020伊始展望,兩份功課的前景如何? 事關國家聲譽,中國政府當局從一開始便反應迅速。廣東省的調查組在數周內完已成初步調查,官方新華社迅即在1月21日報道調查結果,把事件定性為「賀建奎為追逐個人名利,自籌資金,蓄意逃避監管,私自組織有關人員來進行以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。」賀建奎及涉事人員被移交公安機關處理。 初議規管 把事件簡化為個人和機構的違法行為並不能解決科研倫理的挑戰。2月26日,國家衛生健康委員會隨即發佈《生物醫學新技術臨床應用管理條例(徵求意見稿)》(《意見稿》),徵求社會意見。主要建議是,生物醫學新技術在轉化到臨床應用之前,應由國務院衛生主管部門管理(而非僅僅視作創新科技的推行) ;像基因編輯、基因調控等新技術被列入「高風險」類別,在人體進行試驗要經登記規管。 公開徵求意見之後,這方面似乎並沒有進一步消息。新的規管辦法能否落實?具體上何落實?這裡邊牽涉的問題很多,下面再談。 給科學界的功課又如何?「賀建奎事件」是在香港舉辦的世界專家峰會前夕引爆的,頂尖的科學家之前或者聽聞過賀建奎躍躍躍欲試的研究,但是除了事後譴責,一時也拿不出讓公眾信服的原則共識來。大致上,科學界對於體細胞的基因編輯(somatic gene editing) 是開放的,因為對體細胞基因的修改和產生的效果限於接受治療的病人身上,並不會遺傳到子女或後人。相反,涉及生殖細胞與早期胚胎的基因組(germline genome editing),經編輯後能傳給後代,就要加倍謹慎。即使是體細胞基因編輯,如果前期的安全性和有效性的基礎研究未經嚴格測試,應用於基因治療中面仍可能是高風險的。 有關生殖基因組編輯的研究是否要嚴管,有一個很根本的問題:這方面的研究發展,只要「夠安全」就可以進行嗎?這是否一個純粹的應用科學的問題?抑或它的背後涉及更根本的人類關注,與價值觀和道德有密切關係?換句話說,決定著手編輯能影響後代的人類基因組,應否主要由科學家決定? 科學界的反應可以歸為兩大思路:一是呼籲全球暫停所有相關的計劃(moratorium),比如說3年,提供時間讓人類生殖基因組編輯的問題得到充分討論和考慮。另一個方向是盡快建構監管的框架,目前由世衛組織設立的一個專家小組負責,希望以原則性的框架讓研究能夠在較透明的制度中繼續進行。 2019年8月,世衛組織專家諮詢委員會批准成立一個新的全球登記冊(global registry) ,以追踪所有有關人類基因組編輯的研究。體細胞和生殖系細胞的臨床試驗同被列入登記範圍。無獨有偶,中國草擬的《生物醫學新技術臨床應用管理條例(徵求意見稿)》與世衛組織專家組推出的第一階段規管架構,同樣是先要成立一個登記冊。 制度失效 統一登記當然是建立監管制度的第一步,然而也可以問,在過去幾十年裡,各國包括中國不是已經建立了有關科研倫理的審查委員會(research ethics committee)嗎?這樣迫切地建立中央登記冊,無異間接地承認了,目前的研究倫理審查制度未能正常運作。 上月麻省理工學院旗下的學術雜誌《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)披露了賀建奎一份並未出版的論文草稿,從中可見利益連結是盤根錯節的。論文有十位作者,除了其中來自中國南方科技大學賀建奎的實驗室的成員,還包括幫助招募愛滋病夫婦的愛滋病權益組織「白樺林」的負責人白樺。當日醜聞爆出,白樺在媒體與賀建奎劃清界線,強調自己並不清楚研究內容,但在這篇的論文中卻列入「作者」之名。Michael Deem以前是賀建奎在Rice University 的博士論文指導老師,也賀建奎公司的顧問。賀建奎公司的美國專家顧問還包括2006年諾貝爾醫學獎得主Craig Mello,賀建奎在一封於2018年11月22日發送給Craig Mello的電子郵件中,也特別感謝Mello對論文提出的建議。無論在國際間或中國國內,賀建奎以進取的經營手腕快速冒起,利益關係網的能量巨大。去年5月《華爾街日報》有專題文章,具述賀建奎違規試驗始末,他能游走於實驗室與醫院之間,暗示了制度上存在灰色地帶。登記冊之類的規管方式能阻截同類的違反倫理的行為嗎?