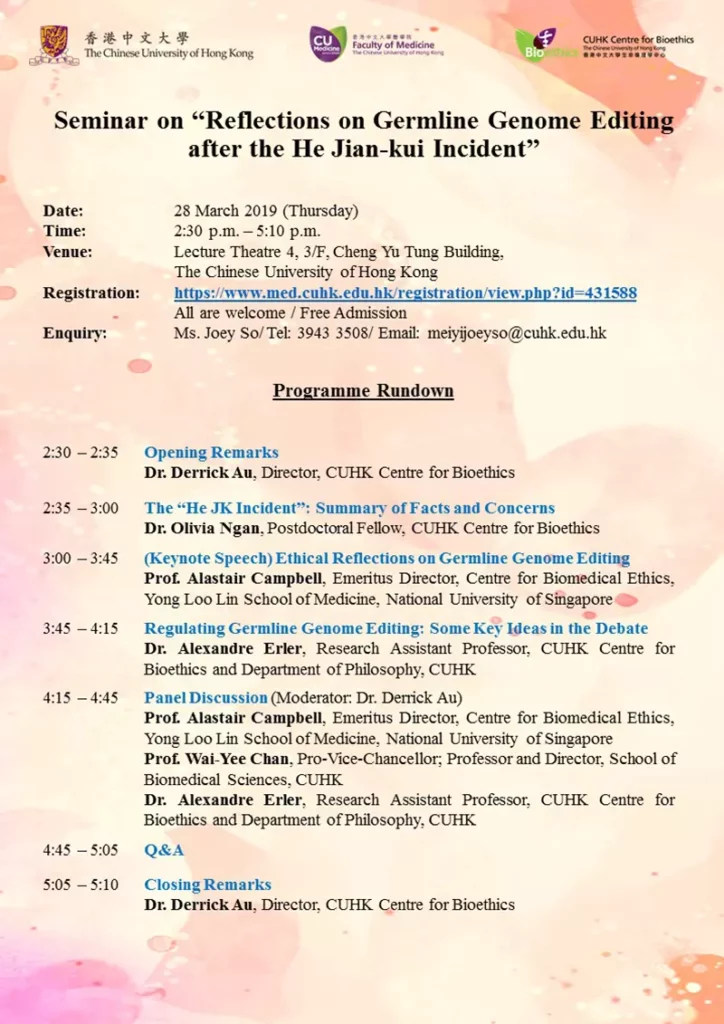

Seminar on “Reflections on Germline Genome Editing after the He Jian-kui Incident”

Date: 28 March 2019 (Thursday) Time: 2:30 p.m. – 5:10 p.m. Venue: Lecture Theatre 4, 3/F, Cheng Yu Tung Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Programme Rundown/Poster: Please click here Registration: Please click here (The workshop is full, registration is unfortunately closed) Event Recaps: Powerpoint Slides by Prof. Alastair Campbell – “Ethical Reflections on Germline […]

科研與生命倫理的國情 (信報「生命倫理線」專欄 18.3.2019)

科研與生命倫理的「國情」 去年11月「賀建奎事件」引發舉世嘩然,在1月21日中國官方新聞渠道發放了廣東省「基因編輯嬰兒事件」調查組的初步結論之後,似乎塵埃落定,但是重要的倫理學課題其實並未好好討論。調查指賀建奎為追逐個人名利,自籌資金,蓄意逃避監管,私自組織研究,進行國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。據說其中情節包括偽造倫理審查書、為規避愛滋病帶菌者不得接受輔助生殖的相關規定,策畫他人頂替志願者驗血。這些涉及刑事罪行,將移交公安機關處理。法律與倫理的問題經常有相連之處,但倫理爭議不能被簡化為犯罪違規與否的問題。 2月7日,四位知名的生命倫理學者,翟曉梅、雷瑞鵬、朱偉、邱仁宗,聯名在美國Hastings Centre 的論壇刊物上發表文章,在三方面嚴肅評論。這是一篇有分量的文章,在「賀建奎事件」爭議上,相信代表了中國生命倫理學界的主流觀點。 第一方面是,四位學者認為,廣東省調查組的初步調查是不夠透徹。公佈調查結果沒有提到賀建奎進行試驗所採用的知情同意程序是無效的。研究人員沒有向受試者透露完整的資訊,更以保密協定承諾向每對夫婦支付 2 8萬元人民幣,構成了不當的利益誘導。 學者更質疑,調查組未有調查賀建奎為何可以在2 0 1 8年有機會在央視的一個節目中宣傳他公司研發的所謂第三代DNA 測序儀器。誰給了他這麼難得的宣傳機會?當中有沒有地方或中央政府部門的利益集團在背後支持? 「狂野的東方」? 第二方面的評論是針對早前新西蘭University of Otago生命倫理學教授聶精保在同一論壇刊物上發表的言論。我在1月21日本欄〈賀建奎事件給2019年的兩份功課〉一文中 也引述過聶精保這篇文章。聶精保作了一個比較強的立論:賀建奎不是一般的急功近利的科學家,他是中國科技界的新星,是中國追求成為科技超級大國的計劃的一部分。在威權政府的國策底下,科學家和科技人有如士兵。這暗示了,當急於求成的期望成為集體的價值觀,科學研究的倫理規範就難言獨立。 四位學者對此立論絕不認同。他們回應:一些評論者把賀建奎的錯誤行徑視為明證,說中國的科學研究倫理已成為「狂野的東方」( “The Wild East” )。這結論不是基於事實,而是基於標籤定型。違反倫理規則的現象並不局限於東方。好些違反規則的研究案例既涉及東方,也涉及西方。在臭名昭著的Golden Rice試驗中,孩子們未經父母知情同意,就被用來研究轉基因改造水稻的營養效果,這是公然違反了中國的規定,而罪魁禍首是一名美國大學教職員工。最近成焦點的人類頭部移植計劃, 倡議者涉及一名西方科學家。賀建奎曾在美國的精英大學攻讀和工作。幾位美國科學家和學者都聽過他的基因編輯嬰兒計畫, 包括一位美國諾貝爾獎得主, 他反對這項實驗,但仍然擔任賀的一家生物技術公司的顧問。賀的導師是Rice University的生物物理學家,他似乎也參與了這項工作,因為他被列為基因編輯雙胞胎的論文稿的合著者。 四位學者說,無意捍衛任何威權制度,但提出在中國現政權和賀建奎的不當行為之間建立因果關係,不能太簡化。中國成功把航天裝置降落在月球的背面上,航天科學家並沒有違反任何法律或規範。與此同時,在韓國這個民主社會,前首爾大學幹細胞科學家黃禹錫就涉及現代最大的科學研究造假醜聞。 「國情」問題 他們雄辯,中國和西方之間並不存在什麼科學和倫理鴻溝(ethical divide) 。如果說,世界這邊是「狂野的東方」,那麼世界的另一邊同樣有「狂野的西方」。他們認為真正重要的問題是在「生殖基因組編輯」(germline genome editing,或譯「種系基因組編輯」)尋求全球的規範共識。基因組編輯可以應用在遺傳疾病的體細胞基因治療已無爭議;問題在用於預防遺傳疾病的基因組編輯是否也應允許。他們同意,鑒於賀建奎的冒進試驗,中國和其他國家應暫停用於人類生殖的基因組編輯,但是「不要把孩子和洗澡水一起倒掉」,當技術成熟,應該允許基因組編輯用於預防遺傳疾病。 這些觀點十分接近普世倫理的思維方式,但學者文章還有一方面的討論,頗為深痛惡絕地批評了現今中國學術圈的獨特問題,卻又似乎間接承認了「國情」始終是一個問題。 他們提出,應反思國際科研文化過於重視轟動一時的突破,同樣應該批評的是中國的現行政策,鼓勵大學的科學家在沒有足夠監督的情況下同時經營企業,而與大學分享部分利潤。這項政策促使科學家不顧國際和國家道德準則去快速牟利。 他們還批評醫院的政策,(優先)將醫生和醫學研究科學家晉升到主任醫師或主任醫師的位置。申請擢升的人必須在英文科學雜誌上發表多篇論文。許多中國醫生學能用英語寫作,因此就尋求槍手作者或的公司代筆, 偽造數據資料甚至整個實驗。儘管不能用英語寫作不是藉口,但偏重在英文科學雜誌上發表的政策應該糾正。 醫生的晉升不應取決於科學論文的發表,而應取決於他們的醫療工作和專業的品質。 作者未觸及為何國際標準的機構科研審查委員會(IRB) 制度在中國體制下總是未如人意。這當中或有一定的「國情」因素。

Centre Director Interviewed by Ming Pao

投保送基因檢測 「或增續保困難」 驗遺傳癌症 「未來購保可能需披露結果」 Retrieved from MINGPAO.COM (24 February 2019) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.

我看公共醫療危機 (信報「生命倫理線」專欄 18.2.2019)

我看公共醫療危機 農曆新年前,前線醫生和護士站出來,抗議公立醫院病房在冬季流感潮底下的可怕狀況。媒體紛紛說,公立醫院病房「爆煲」了。在公眾議論最熱烈時,我婉拒了出席一個公開論壇的邀請。邀請者蘇先生是我欣賞的一個節目主持人,這也是一個很好的節目,拒絕時便感到有些歉意。我解釋說,對於這個課題,我的想法不能在情緒最熾熱的時候好好表達。而且,我兩年前才從醫管局的管理崗位退役,現在無論是在論壇講解管理的挑戰還是批評現況,都不大合適。 還有一個理由是,論壇的形式需要在舌劍唇槍中用三言兩語就講得清楚和表態。我不介意舌劍唇槍甚至擦出一些火花,但這兩年間自己對醫療困局的思考,無論在內容還是方法上,都漸漸用上了倫理學的角度。倫理學的角度不易用三言兩語就講清楚,在高速對話中,倫理學的角度更容易被指「離地」。 在我的下一代當中有前線醫生和護士,他們盡心工作打得捱得,但也很認同醫生和護士工會是表達了他們的不滿。我們常有交談,因此我可以相當肯定自己在思考的事情並不「離地」,但這也一定不是「大路」的想法。 依我觀察,類似的不滿在去年和前年也有出現,媒體用「公立醫院爆煲」起標題也有好幾年了。今次與以前有兩點不同:第一是表達憤怒的強烈程度和得到的廣泛關注都是前所未見;第二是今次前線醫護人員,無論在接受訪問或是自發寫文章,都能鮮明而細微地描繪出醫院內惡劣的工作環境,令不滿的情緒變得立體地有血有肉。 出現各執一端 我也注意到,一些輿論領袖和資深的私家醫生加入了議論,評論文章擲地有聲,而為危機把脈獻策的人也不少。這卻出現「各執一端」的現象,也就是說,各個論者依其洞見,聲稱已經為危機作出了無可置疑的「確診」,但他們的診斷卻各自不同:有人斷定主因是醫管局管理不善(或疏於改進) ;有人肯定根本的問題是政府規劃失誤,沒有及早興建醫院,還大削醫護學額;有人力言醫生的保護主義令人力短缺是最大問題;有人說不受控制的醫療需求才是源頭問題;有些箭頭指向新移民;有人說關鍵在基層醫療和流感接種覆蓋率;有人想起「自願醫保」雷聲大雨點小。 如果把我自己過往提過的一些看法也加進去,還可以加添兩樣:一是不合理的專科割裂和過度醫療造成浪費;二是香港的所謂「公眾健康教育」長期側重叫病人及早求醫,而不是教人自理小病。依賴醫生醫院的心態普遍。以應對流感為例,看醫生吃「特敏福」變成「健康常識」,而多數人連分辨傷風與感冒的概念也沒有。健康教育的調子既然是教人要「識驚」,彷彿以為大眾「識驚」就會接種流感疫苗,那就不要怪責病人和孩童的父母「驚驚青青」地「濫用」急症室了。 倫理學的角度是問:每個人如何負起自己應負的責任? 對醫院危機的診斷,雖然眾說紛紜不能照單全收,但一定有價值。在位者的最大責任是要放下自辯的反應,從眾議中過濾出有價值的訊息,尋找能有助大局的處方。這不單考驗胸襟,也考驗智慧。局面和議題越是複雜,就越需要了解具體情況,以及細聽不同角度的看法。 細聽是基本的,也有深層意思:能尊重客觀事實和不同觀點,會減少自己的「感知誤差」(perceptual error) 。 這也適用於在批評的人。寫出擲地有聲、挖苦過癮的文章還不能算是已經盡了言責。細聽一下與自己不同的觀點,用原先不同的眼光細看,社會就能在對話中長進。 基本上我是害怕成見和教條主義的,尤其是挾著權力或利益的成見和教條。我認為先有立場然後在複雜的事情上面摘取材料和理據以鞏固自己的立場,並不是好的方法,也不合理。英語稱之為cherry-picking。 缺乏認真回顧 具體地看香港醫療的困局,我還注意到,人人之所以對危機的理解各有不同,不僅是因為難免「主觀」(我自己也在內) ,更深層的原因可能是:在過去20年或更長的時間裡,我們沒有好好記錄和回顧醫療服務是如何演變至今的。那些重要的政策是如何制定的?考慮了和沒有考慮什麼因素?為什麼我們選取了某些決政策和管理的思維模式? 我們未能好好記錄許多重大決策的歷史因由,例如為何政府在千禧年的頭十年選擇了限制醫院病床的規模,有點獨沽一味地擴大社區外展和門診服務?類似的問題很多,例如為何香港決定興建世界級的兒童醫院,而不是把資源投入到基本日常的公立醫院兒科服務當中。 還有,我們從未有認真檢視有關醫療的法律判決、投訴和專業紀律處分是如何影響著醫療的風險管理模式。現今的醫院服務,無論在管理層或前線,都非常小心規避風險,因而設計的程序自必傾向於繁瑣(例如核對、雙重核對甚至三重核對) ,這不單浪費時間,也令醫護工作機械化而失去滿足感。 好好地了解過去有助於清楚地思考未來。我們未好好討論過去,因此很易剩下粗疏簡單化的指責。齊來細看公共醫療的困局因由,是所有人的責任。

「賀建奎事件」給2019年的兩份功課 (信報「生命倫理線」專欄 21.1.2019)

「賀建奎事件」給2019年的兩份功課 權威科學期刊《自然》(Nature)發布2018年度十大科學人物榜,賀建奎位列榜單之中,但是以「反面人物」入選。他進行的「基因編輯嬰兒試驗」震動世界,「世界第一」並沒有帶來美譽。《自然》的特寫文章說,「他在世界舞台上登場得匆匆,消失得也匆匆。 」筆者直覺地認為有一天他可能在科技行業東山復出,但不可能在科學研究範圍再得到學術信任和資金支持。這個「賀建奎事件」卻為中國和世界的科學界拋出兩份功課,兩份功課都有一些迫切性,2019年就要動手做。 給中國的功課很清楚:怎樣建立、或改進,對科學研究和用於人體的科技試驗的管治。 給中國的功課 新西蘭University of Otago的生命倫理學教授Nie Jing-bao (聶精保)在美國Hastings Centre的論壇發表文章問:「為什麼是他?為什麼在中國?」他點出了一些體制、政治和社會文化的問題。急功近利輕視誠信並不是孤立現象。在此事件之前,賀建奎是中國的科技界的新星,入選了中央政府的最高科學專案「千人計畫」;中國追求科技創新是超級大國夢想的一部分。他不是一般的科學家,在科技企業與基因試驗之間游弋,如魚得水。體制上有許多利益相連的灰色地帶。 機構倫理委員會在中國尚在建設階段,審查力量有限。公平地說,中央政策部門近年正在這方面的改進下工夫,2016年10月前國家衛生和計劃生育委員會發佈的《涉及人的生物醫學研究倫理審查辦法》是有分量的文件,但顯然要在2019年進一步做功課。改進必須是實質的,不能徒具法規條文和形式上的機構倫理委員會。122位中國大陸科學家在第一時間發聯合聲明強烈譴責賀建奎的試驗,內容擲地有聲,但道德言辭本身並不是可信和可靠的制度。 The Hastings Centre是世界第一所民間創立的生命倫理學中心,本欄曾介紹它的兩位創始人之一Daniel Callahan (〈另闢倫理學蹊徑— 卡拉漢拒受哈佛馴服〉,2017年7月17日) 。2018年11月底,「基因編輯嬰兒試驗」的新聞在第二屆人類基因組編輯國際峰會的前夕引爆, 適逢Hastings Centre的學者Carolyn Neuhaus博士來我們中心訪問。筆者與她同在峰會的現場,細聽頂尖的學術界和科技界與會者對「基因編輯嬰兒試驗」的質疑,以及賀建奎的現場自辯。筆者其後接受了一些媒體訪問,也撰文提出疑問;(〈問什麼?- 關於眾人批評的編輯基因試驗〉,見2018年12月24日本欄) Carolyn Neuhaus返Hastings後有評論文章,提出一個問題,是筆者未有觸及的。這是向科學界提問,也是在提醒社會公眾:科學研究的走向並不純是科學界內部的事。 給科學界的功課 Carolyn Neuhaus的問題是這樣提出的: 這次峰會本來就有目標是「評估不斷發展的科學景觀、可能的臨床應用以及隨之而來的社會對人類基因組編輯的反應」,在介紹峰會的一段視頻中,峰會主席、諾貝爾獎得主David Baltimore說,峰會將提供一個機會讓科學界「共同商定我們想做什麼、想怎麼做,以及自主地共商什麼是對的、什麼是錯。」賀建奎違反了科學和倫理規範,這一方面說明了業界規範和同行進行國際監測的必要性,但另一方面, 它也顯示了,科學家實踐的自律是有其弱點和局限性。 科學界本身缺乏執法能力,它討論的大前提在很大程度上是要確保人類基因組編輯研究能夠有序地持續前進行,而不會首先思考,涉及人種遺傳的生殖系細胞基因組編輯(germline editing) 本身是否一個可取的創新研究方向。 在峰會上,也有出席者提出了相近的疑問:「科學界自我協商,尋找共識前行」的概念,是足夠的嗎?。Carolyn Neuhaus對此提出一系列的質疑:在哪些問題上需要達成共識?需要達成一致共識的 「我們」包括了誰?如何知道幾時算是已經達致共識? 她懷疑,由科學界以自身的共識帶領人類基因組編輯這樣一個議題,本身是一個值得稱道的目標。科學界的共識和道德上是否可取並沒有必然的關係。依她觀察,這些峰會的目的類近於尋找妥協,建立科學家之間關於遵守具體誠信守則的君子協定。這樣的妥協固然自有其意義,但它其實並不曾深究「我們」的共識有沒有真實穩固的道德基礎,更沒有期待人類社會進一步探討,應該達成什麼樣的共識。 科學界要做的功課包括:要確定人類生殖系細胞的基因組編輯是否可以安全、可行和公平可及?能否釐清科學研究和臨床創新之間的界限在哪裡?能否提升科學研究的透明度?如何讓公眾特別是媒體可以監察? 對於這些期望,科學界的回應可能是:科學界的自我規管與公眾監察和倫理討論應並行不悖。然而,「賀建奎事件」難免令人對科學研究的現行倫理規範有些不放心。 參閱: Jing-Bao Nie. “He Jian-kui’s Genetic Misadventure – Why Him? Why China?” 6 December, 2018; […]

The Lanson Lecture in Bioethics 2018-19 – Responsibility for Health and the Value of Choice

Date: 18 January 2019 (Friday) Time: 3:00 – 5:00 p.m. Venue: Lecture Theatre 1, 1/F, Cheng Yu Tung Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Speaker: Prof. Thomas Scanlon, Alford Professor of Natural Religion, Moral Philosophy, and Civil Polity, Emeritus, Department of Philosophy, Harvard University Discussant: Prof. Joseph Chan, Professor, […]

Centre Director Interviewed by Ming Pao

驗基因測孩子天賦 專家稱不準 收費4萬 公司回應準確度:先天後天五十五十 Retrieved from MINGPAO.COM (6 January 2019) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.

Centre Director Interviewed by Ming Pao

現無監管 專家憂泄私隱 基因被複製 可偽造犯罪證據 Retrieved from MINGPAO.COM (6 January 2019) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.

問什麼? – 關於眾人批評的編輯基因試驗 (信報「生命倫理線」專欄 21.12.2018)

問什麼? – 關於眾人批評的編輯基因試驗 第二屆人類基因組編輯國際峰會上月底在香港舉行,內容豐富但是焦點忽然落在深圳南方科技大學賀建奎副教授的冒進人體試驗。他聲稱,全球首宗使用基因編輯技術的雙胞胎女嬰露露及娜娜已誕生,其中一個嬰兒「成功」剪掉CCR5基因,期望會增強對愛滋病的免疫力。11月28日,賀建奎現身峰會講解這個「世界第一」的試驗。同日黃昏,本文兩作者在一個小說讀書會上相識,嶺大哲學碩士謝冬瑜(「謝」) 與在峰會現場聽了賀建奎解說的區結成醫生(「區」) 對這場試驗各有疑問,串連起來成為這篇合作文章。 生命倫理學的方法首先是關注、釐清和發問,不是馬上跳到道德判斷和批評。以下由「謝」先問,「區」也是問,併貼一起,可以看見為什麼有必要問?。 是否合理 謝:「基因編輯」的發展現狀是什麼?所謂的「對錯」之分,是否只是視乎人類如何使用它? 區:基因編輯的科技已發展到可以初步試驗於治療某些遺傳疾病的階段。問題是,用於個別病人的「體細胞編輯」(somatic gene editing) 和會一代一代傳下去的「生殖細胞編輯」(germline editing) 是否截然不同的兩回事?用於治療(gene therapy)與用於本身無病的「設計嬰兒」(genetic enhancement) ,更應有截然不同的道德關注? 謝:賀建奎對於基因編輯這項技術的使用,是否「用對」了呢?假設他所言非虛,父母明知有風險也給了「consent」,是否就代表實驗在倫理方面站得住腳? 區:科學家也尚未清楚切除CCR5基因的長期風險,受試者父母真能作出知情同意嗎?賀建奎有沒有告訴受試者父母,全球的科學家絕大多數認為這種CRISPR-Cas9技術仍未盡成熟? 謝:賀聲稱在進行實驗計劃之前曾經諮詢過四個專家的意見,這算不算得到學界的認可?從程序上看,這樣是否合理? 區:自選四個專家去問問意見,是不是找了同聲同氣的人來支持,有沒有誤導所諮詢專家以為計劃尚在概念設計階段?為什麼不是先在國際峰會這一類場合提出實驗計劃,接受「陽光測試」才決定是否進行? 「突破」之後 謝:賀在會議上公開展示一些實驗數據,但同行頗有質疑。若數據漏洞百出,即使不涉及倫理紛爭,實驗本身也已失敗。那麼,他的實驗數據是否真實、可靠而且顯示有效? 區:基因編輯的雙胞胎女嬰都「造」出來了,現在人們才有機會看他單方面提供的、有選擇性的數據,是否說明了計劃根本談不上是「科學研究」,而只是急不及待的追求「突破」? 謝:從目前數據來看,實驗是否有「脫靶」(off target)之嫌?若剪輯基因時脫靶,會對嬰兒造成什麼結果? 區:以現今的CRISPR-Cas9技術,如果說完全沒有「脫靶」的副作用,科學界似乎難以置信?脫靶對嬰兒造成什麼長遠結果的話,又有什麼指標可以證實? 謝:賀自稱願意承擔種種輿論壓力,只為求得突破。若沒有此次實驗的存在,根據目前的醫學水準,當父母至少其中一方是HIV攜帶者時,有沒有方法能避免孩子受感染?若姑且不論此次實驗的倫理問題,單從可能取得的成效而言,其研究是否已有價值? 區:愛滋病專家李瑞山醫生指出,現今已有方法避免孩子受感染,不單有效,而且毋須有入侵性,這樣使用基因編輯的科技,是否「騎劫」了防治HIV的公共衛生目標? 謝: 上述的問題均基於「實驗本身的存在是否合理」,但無論答案如何,實驗似乎已成定局,那對已出生的雙胞胎該怎麼辦?中國目前已要求暫停這次實驗相關單位的研究活動,雙胞胎會在什麼情況下長大?對她們來說是否好事? 區:這項實驗的巧妙構思是,無論雙胞胎未來如何長大,無論實驗的倫理是否糟糕,她們也要感謝這項實驗把她們帶到世上? 謝:不少電影、小說等作品曾探討基因編輯、製造「完美人類」的問題,其中對於「潘朵拉盒子」的想像和擔憂,是否已成現實?會導致什麼後果? 區:研究人類基因編輯的開端總是為了治病,但是回顧科技史,有巨大力量的創新科技從來都不會自限於醫學應用的,總是要把科技力量用盡。有論者認為,「潘朵拉盒子」早已打開,問題是人類否有相應的智慧、謙卑和自知之明善用科技力量? 謝:賀在高峰會上受到質疑,他是否為了求成,急於以人做實驗,妄顧可能造成的人身傷害和長期風險?賀回應表示會為孩子負責。從倫理的角度看,何謂負責?若孩子健康受損,賀該如何「負責」?相反,若孩子最終能健康成長,是否代表賀沒有違反倫理? 區:科學研究是否與政治經濟一樣,常是以成敗論英雄?「世界第一」是否可以把任何手段合理化?

怎樣擁抱基因檢測 (信報「生命倫理線」專欄 26.11.2018)

怎樣擁抱基因檢測 在千禧年以前,基因檢測(Genetic Test) 純是醫學範圍內的事,為協助醫療與研究人員評估與基因遺傳有關的疾病。使用的方法主要是觀察染色體結構和檢測基因的功能表現(例如指揮細胞製造新陳代謝必需的酵素)有無異常。千禧年後,人類DNA序列被完整破解(在2003年基本完成) ,再過十年,新一代的DNA定序(DNA Sequencing) 技術掀起翻天覆地的變化,檢測的概念和應用也隨之翻天覆地,範圍大大超越了醫學診斷。這是貨真價實的「破壞性創新」(Disruptive innovation) 。來到2018年末,可以斷言,「勇敢新世界」已經來臨。問題是:當新科技登堂入室,社會準備好了嗎? 登堂入室的第一個條件是價格陡降。最初,全球花了30億美元才破解人類的基因組圖譜。用第一代科技,要排序一套人類基因體需9千多萬美元;到2014年,以全新的「次世代」定序技術,價格已降至1000美元,現時更低。 然後是想像力的發揮。個人的基因DNA定序可以應用於無數範圍。公眾常聽到的是診治癌症。癌病有DNA突變,目前各種癌症已逐漸以DNA的突變類型作為分類依據,改變了傳統以器官解剖和細胞組織分類的模式。這是因為突變的類型對癌病的治療和病情預測往住有指導作用,例如某些突變類型適合使用某種標靶藥或免疫療法,另一些類型卻是沒反應。這就成為「個人化醫學」的基礎。DNA定序也用於篩檢測試,讓具有腫瘤疾病傾向的家族成員可以及早被篩檢出來。這方面的應用沒有什麼倫理爭議,只有病人是否能負擔的憂慮。 DNA資訊越多越好? DNA定序應用於產前檢測,挑戰就大一些。主要的兩難是:應該針對性檢測個別的基因變異 (即是懷疑一種疾病才檢測一組基因) ,還是漁翁撒網,索性把整個基因組近二萬條基因的DNA完全定序(稱為WGS)?後者的誘因不小,一來價格已降,二來有些罕見的基因疾病在臨床上不易診斷,有懷疑才逐步檢測,有走漏眼之虞。 DNA定序的資訊是否越多越好?WGS會發現許多變異,有些只是人口基因分佈中的良性的變異;有些變異不能確定是良性還是與疾病有關聯;有些已知與疾病有關聯但又不等於會發病;有些已知未來很可能發病但無藥可治…。美國疾病控制局(CDC)警告,許多數據仍然不完整,有時互相衝突,定序個人的整個基因組未必提供有用的資訊。 巨量資訊帶來的很可能是焦慮,如果提供商業性的基因組定序的公司缺乏專業和企業倫理,發出的報告是基於不及格的資訊詮釋,又缺乏真正專業的醫療輔導,消費者就會變「羊牯」。 父母愛孩子,願意付出很多,在哈佛大學附屬醫院和波士頓兒童醫院進行的研究發現,父母一方面很樂意聽取基因組定序的大量結果,但也出現憂慮、苦惱與誤解,而且對孩子定序的結果會比對自己的更悲觀一些。 一個孩子一出生就被貼上許多的基因變異標記,對性格成長是禍是福? 在商業市場,為孩子做基因組定序是商機。今時的父母都不想孩子輸在起跑線,相關產品應運而生。一間公司向記者表示,會針對性提供「學前測試」產品,讓父母可透過基因測試發掘孩子專長、「因材施教」。假設是,我們已經可以從基因組定序窺見孩子的天賦與強弱項,培養塑造以求出人頭地。 技術快速擴散惹關注 生命倫理學者對基因組定序應用的快速擴散是有關注的。那些不能確定是良性還是與疾病有關聯的變異發現應如何妥善處理?檢測者應有知情權但也應有拒絕知情的權利,以免無選擇地活在陰影裡。孩子不能選擇,是否凡有變異就予以輔導?在波士頓進行上述研究的遺傳學家Robert Green問,如果所有新生兒都能接受基因組定序,醫生會如何應用這些巨量資訊來進行照護、診斷和處方? 個人基因排序很可能會影響我們的個人隱私概念。科技已經來到突破點,一個人可能在丟棄的咖啡紙杯上、在如廁過程等遺下DNA,成為獨特的「代碼」,最終可能被用來識別個人的身體特徵、包括種族、身高、面部結構、以及一個人對遺傳疾病的易感性。基因排序發現的變異可能做成另類的歧視,這些並非杞人憂天而已。外國正在嚴肅討論的範疇包括個人基因排序資訊對購買醫療保險與就業求職的影響。 至於個人基因排序的醫學應用研究,本身倒是新奇有趣的。有人預言,未來DNA定序將不再是大型實驗室的專利,有機會發展成為小型的DNA監控裝置,裝置可以放在家中馬桶,監控全家大小的腸內道細菌DNA變化,供「健康管理」。在醫院,也可監控隔離病房空氣中的細菌DNA,適時示警。 這些目前還在研發階段,但月初我在香港大學法學院一個學人講座,就聽到一個很有意思的基因組定序應用:劍橋大學醫學家Prof. Patrick Maxwell與劍大的同僚認為,新生嬰兒深切治療病房會遇上機能迅速惡化但病因不明的個案,用基因組定序,一次過搜尋罕見的變異,有助診斷已知的基因遺體疾病,也可以發現新的病種。這是好主意。