2018 Workshop on Artificial Intelligence and Digital Healthcare

Date: 22-23 November 2018 (Thursday & Friday) Time: Day 1: 9:45 a.m. – 4:45 p.m.; Day 2: 9:45 a.m. – 1:00 p.m. Venue: Lecture Theatre 5, 3/F, Cheng Yu Tung Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Programme Rundown: Please click here Registration: Please click here (The workshop is full, registration is unfortunately closed) List of Abstracts and Speakers’ Biographies: Please click […]

The National Academy of Medicine International Health Policy Fellowship Programme 2019/20

The National Academy of Medicine (NAM) is a leading independent advisory gropu on health policy in the United States and around the world. Its first-ever International Health Policy Fellowship Programme aims to train and nurture global health policy scholars to put forth informed solutions to some of the most critical health challenges facing the world […]

資助昂貴醫藥的倫理想法 (信報「生命倫理線」專欄 29.10.2018)

資助昂貴醫藥的倫理想法 昂貴醫藥令病人難以負擔,是政治問題也是醫療倫理問題。香港的醫療政策,向來有這一道原則:「不應有人因缺乏金錢而不能獲得適當醫療。」這道原則甚至寫入《醫院管理局條例》。就醫管局的職能,第18條列明醫管局可就公眾使用醫院服務須付的費用,向食物及衛生局局長作出建議,建議須顧及以上原則。這基本上是一道倫理原則。問題有兩個:一是何謂適當?二是醫療資源有限,而日新月異的醫療非常昂貴,真的人人可以獲得嗎?面對非常昂貴的治療,有限的資源應當如何分配? 一旦這樣提出問題,馬上要接受兩個前提。 第一,沒有一個病人或一類病人可以期望無上限的醫藥資助。因為資源分配要考慮機會成本。 第二,資源分配必須公平而合理。讀者會注意到,「不應有人因缺乏金錢而不能獲得適當醫療」這一道原則,基本上就是從公平原則出發。香港是一個經濟和商業主導的社會,但在醫療,這原則重視公平而非功利。 醫療「配給」是難題 關於醫療資源分配,有論者認為,這本質上是一個「配給」(Rationing)的難題。經歷過二次大戰和戰後貧困的人,都深刻知道「配給」是怎樣的。每人分到一些食物,沒有人可以完全飽腹;每家分到一些煤炭燃油,沒有家庭足夠取暖過冬。這個概念用於醫療資源分配還是十分困難。每個病人平均分一點醫療,結果可能是「平等地」失救。外科醫生不可以做十分一個手術,深切治療病床不能每人輪流用一天。 考慮治療效益是不可避免的。資源有限,高效益的治療似乎應該優先。 醫療也有經濟學。從經濟學角度,治療的效益是可以量化的。基本概念是成本效益分析(CEA)。 人皆有死,而無論預防或治療,原則上應可減少死亡、延長壽命,或減少殘障增益功能,或減少痛苦提升生命質量。這些可以用定量工具作換算。最常用的指標是QALY(Quality-adjusted Life Years,質量調整壽命年)。在英國,國立臨床卓越研究院(NICE)就政府應否資助昂貴的新療法提供專家建議,一個重要考慮因素便是使用諸如QALY這樣的工具進行成本效益分析。在傷殘病類,也可以使用DALY(Disability-adjusted Life Years,殘疾調整壽命年)。 量化計算試圖採用理性和相對客觀方法來解決倫理難題,有一定的參考價值,但如果狹窄地以「成本效益最大化」作為指導思想,是會衍生各種奇怪的有違道德直覺的結果。例如,在同一種病,昂貴的救命治療用年輕病人,會比拯救年老病人賺得更多QALY,長者應該視作次等病人?又例如在不少罕見疾病,以QALY量度的治療效益不大,是否根本不值得使用昂貴藥物?末期病人剩下的最後日子不多,因此不值得發展紓緩治療? 量化計算與惻隱 在醫療,道德直覺卻常是以惻隱之心關顧弱者和無助的人,而不是首先從功利主義出發。 早前向特首提交陳情書,希望引入新藥的脊髓肌肉萎縮症患者港大女生周佩珊,就是觸動了人的惻隱,令政府優先考慮如何資助他們需要的昂貴藥物。周佩珊說,得到使用新藥後身體明顯好轉,同學老師也覺得她有改善。如果堅持量化,這樣程度的好轉還是不一定符合成本效益的,但在一個具體地觸動人心的個案,成本效益就不是主要考慮。 與稀有疾病相關的倫理原則還有一項是「不放棄」原則(Principle of Non-abandonment)。在一些疾病,如果功利先行的決策會變成放棄某些病人,就必須三思。 「配給」有時像各類病人之間的「困獸鬥」。爭取醫療資源是否「零和遊戲」?當病人組織起來齊心爭取,而社會支持,整體的醫療資源是可以增加的。這也是近年香港公共醫療撥款增加的其中一個因素。香港庫房並不窮,多撥款減少「配給」的壓力合乎時宜。長遠看,這只是暫且忘記,即使富裕,醫療的可持續性和醫療通脹仍是巨大挑戰。 「孤兒藥」藥廠有責 關於昂貴醫藥的倫理討論,近年國際焦點還有一個:跨國藥廠藥商為奇貨可居的新藥訂定超級昂貴的天價,在商言商,是否無可非議? 每年藥費以百萬計、治療罕見疾病的藥物曾被稱為「孤兒藥」(Orphan Drug)。因為市場太小,藥廠不願為患者投資開發。美國和歐盟於是訂立「孤兒藥」,為符合要求的「孤兒藥」提供專賣權和各種優惠,開發的藥物隨之大增。2015年全美銷售額最高的10款藥物中,竟有7款屬「孤兒藥」。這引發「紅眼症」,「孤兒」是否變成「寵兒」? 在中國大陸,「因病致貧」是大問題,天價藥物是幫兇。2018年9月15日,中國的談判專家組與12家跨國藥廠企業就抗癌藥品完成價格談判,個別藥品的價格減幅達七成。一個藥廠的中國腫瘤事業部高級總監接受央視採訪時說,這是給了全球最低的一個價格。 為什麼肯減價?因為這是在醫保範圍內的談判,藥廠「以價換量」,醫保新覆蓋17種昂貴抗癌藥品,藥廠可以大大提升銷售量。 這樣看時,關於資助昂貴醫藥的倫理想法,實在有必要讓視角開闊一些。

Centre Director Interviewed by Apple Daily【死亡預約】

【死亡預約5之1】親赴全球首個安樂死國家 瑞士老婦:等待機會尊嚴離去 Retrieved from HK.NEWS.APPLEDAILY.COM (23 October 2018) 【死亡預約5之2】13年間幫800人自殺 瑞士醫生剖白內心恐懼 Retrieved fromHK.NEWS.APPLEDAILY.COM (25 October 2018) 【死亡預約5之3】瑞士死亡旅行團一次花廿萬 遺屬:一開始都阻撓他 Retrieved fromHK.NEWS.APPLEDAILY.COM (30 October 2018) 【死亡預約5之4】由墮胎反思生命 婦科醫生:怎麼死是我的事情 Retrieved fromHK.NEWS.APPLEDAILY.COM (1 November 2018) 【死亡預約5之5】老人及精神病患可安樂死 荷蘭教授拒再做把關人 Retrieved fromHK.NEWS.APPLEDAILY.COM (6 November 2018) 【死亡預約完整版】每年300名死亡旅客赴瑞士 香港人都有份 Retrieved from HK.NEWS.APPLEDAILY.COM (8 November 2018) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the […]

Viva Voce: Centre Director Dr. Derrick Au on bioethics, No. 525, CUHK Newsletter (October 2018)

Viva Voce: Centre Director Dr. Derrick Au on Bioethics Retrieved from ISO.CUHK.EDU.HK (19 October 2018) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.

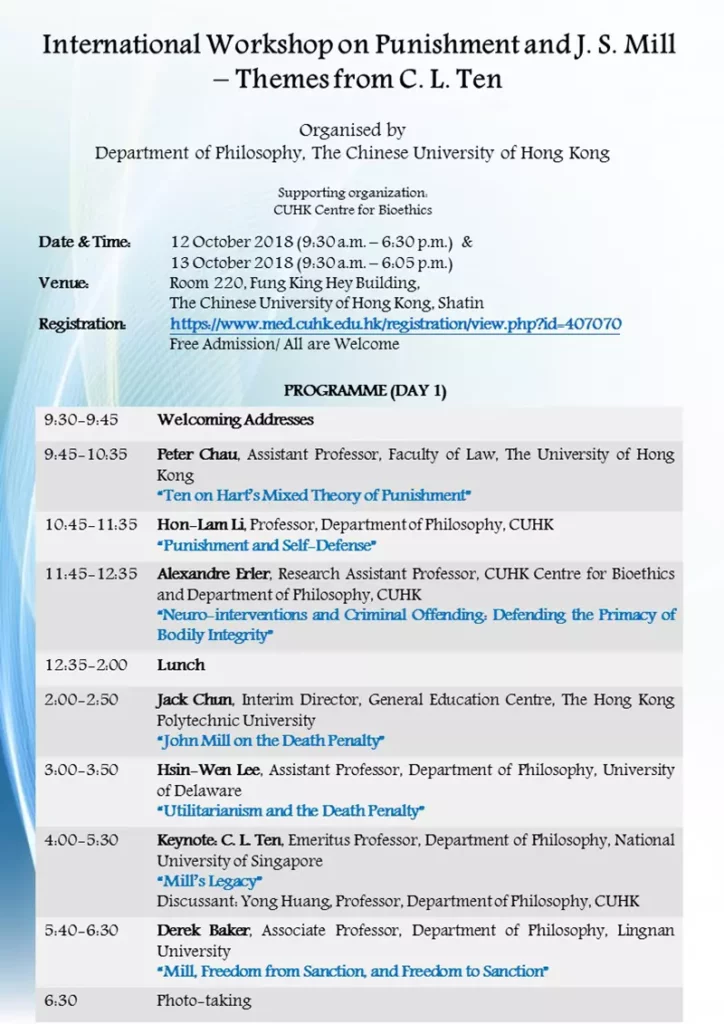

International Workshop on Punishment and J. S. Mill – Themes from C. L. Ten

Date: 12-13 October 2018 (Friday & Saturday) Time: Day 1: 9:30 a.m. – 6:30 p.m.; Day 2: 9:30 a.m. – 6:05 p.m. Venue: Room 220, Fung King Hey Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Programme Rundown: Please click here Registration: Please click here

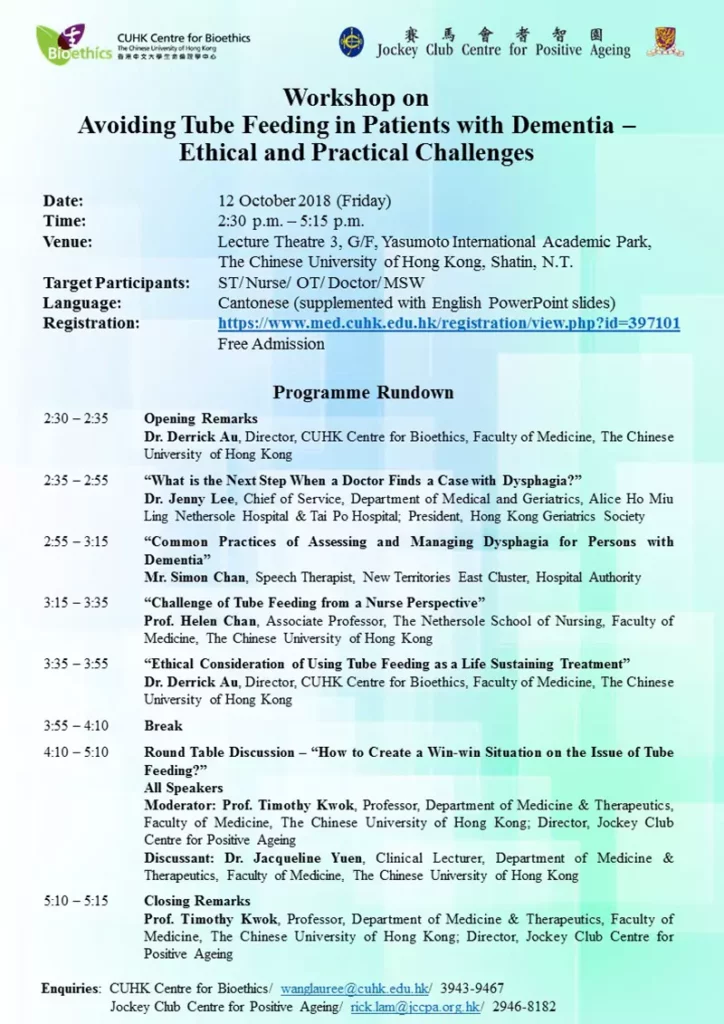

Workshop on Avoiding Tube Feeding in Patients with Dementia – Ethical and Practical Challenges

(Co-organised by CUHK Centre for Bioethics & Jockey Club Centre for Positive Ageing) Date: 12 October 2018 (Friday) Time: 2:30 p.m. – 5:15 p.m. Venue: Lecture Theatre 3, G/F, Yasumoto International Academic Park, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, N.T. Location Map: Please click here Target Participants: ST/ Nurse/ OT/ Doctor/ MSW Language: Cantonese (supplemented with English PowerPoint slides) […]

道德異鄉裡的生命倫理 (信報「生命倫理線」專欄 24.09.2018)

道德異鄉裡的生命倫理 最近寫書,來到一處談Prof. H. T. Engelhardt 所講的「道德異鄉人」(moral strangers) ,上網查他的出生年,才知道他剛於今年6月逝世,享年77歲。他是醫生、醫學史家、哲學家、生命倫理學家。有段時期他數次來港訪問,城市大學陶黎寶華教授和范瑞平教授是接待的主人家,後者曾是他的學生。我的職業生涯在醫務而不在哲學,直接認識的生命倫理學家不多,幾次見面暢談,覺得很投契。 他聲若洪鐘,演講恣意汪洋而邏輯嚴謹。他從不屑用PowerPoint。我笑問,你也難免用email吧?他也笑答,常記不住自己的電郵地址,還是愛書信往來。又加一句,用紙張不只是為溝通,像手撫著一本書,那種質感本身就是美學的經驗!說時一臉陶醉的樣子。 九十年代他首先發明moral strangers這個鮮活的名詞,二十年後在生命倫理學還有深刻的討論和辯論。Moral strangers 與 moral friends 相對,後者易明:那是道德和價值觀上面志同道合的人,即是「道德友人」。Engelhardt認為,現代社會是多元而世俗化,價值觀分裂,沒有共同的道德信念,也欠缺人人認同的解決道德爭議的權威,因此出現道德的異鄉人,你有你的社群,我有我的圈子,各不相屬,而且沒有真正的溝通,甚至沒有可以真正溝通和形成共識的空間。 這不是悲觀或樂觀的問題。他的想法源自對現代社會的歷史和當代觀察,至少在西方社會。 在道德異鄉怎麼辦 如果沒有形成共識的可能,那該怎麼辦?無所謂「怎麼辦」,Engelhardt認為社會只能依「容許原則」(principle of permissiveness)共存,因為不容許共存的結果是暴力衝突甚至恐怖主義。歸根結底他關注的,是統一信仰之不可能;調和各種宗教信與無宗教的世俗化價值觀之不可能。這與他中年之後信仰東正教有關,但他深刻思索與研究倫理學理性與基督信仰的矛盾是先於信仰東正教。他回想1984年到 1990年,與天主教大學的一個生物倫理學研究小組合作,參與羅馬天主教學者的生物倫理學和道德理論的討論。他說自己這段時間浸在知識文化與羅馬天主教的爭議當中。「由於這些對話,我被迫面對問題:自稱是一個基督徒意味了什麼,甚至只是承認上帝的存在又意味著什麼。」 他的經典著作《生物倫理學的基礎》初版於1986年,是第一次有單人寫成的生物倫理學典籍,評價很高。1996年再版時徹底修訂,這時他已督信東正教了。在 2000年;他出版了這書的續集《基督教生物倫理學的基礎》,深入探討了二十世紀七十年代基督教生物倫理學如變得邊緣化,世俗倫理有何缺陷。在醫療方面,他指出在世俗化的醫療機構,基督徒醫生、護士以至病人都不易完全接受醫療文化。 我不能認同他對現代社會只能有「道德的異鄉人」的斷言。道不同不相為謀?我相信寬容理性對話和聆聽溝通本身就有價值,但近年世界和香港本地社會的四分五裂,似乎在說,Engelhardt是對的。 獨特之路與專業出路 Engelhardt出生在新奧爾良,父親是一位醫生教授。他在德克薩斯州休斯頓長大,說自己母語是家族六代傳下來的德語。他喜歡開玩笑說,德克薩斯州在美國好像獨立王國,我們甚至有自己的「護照」呢! 他在1972年從醫學院畢業,但畢業之前兼修哲學,研究康德、黑格爾等,取得哲學博士。他有醫生執照但很快就轉向醫學哲學(philosophy of medicine) 。有人在訪問中單刀直入問他:「你為什麼決定不去做臨床醫學工作?」他不會回答說自己要思考更廣闊的生命問題,只是說,自1972年以來他一直有與病人接觸,但是「人決定要做一件事,就必須接受不做許多其他的事。」 他自己回想在進入醫學院的六十年代,科學與文史哲並不是像今天那麼割裂,醫學仍然讓人思考和瞭解人的生存狀況,而不僅僅著眼於疾病和功能障礙怎樣影響身體。「(那年代)這個職業吸引了有獨特性情的年輕學子,並促進他們的發展, 允許甚至鼓勵他們走異乎尋常的路。」他記起醫學院的解剖學堂,每名4學生分配到一具屍體學解剖,導師會邀請學生自選一本小說,在解剖屍體的時候進行閱讀和討論。 Engelhardt一直關心醫療和醫學,特別是醫療的目的和限制、專業的地位與醫學初心。他研究醫學史有心得,被問到怎樣看現今的醫學專業,他指出,從上世紀末,醫學越來越走向「非專業化」(deprofessionalization) ,從一個自律自主的專業,轉變為由社會、立法機關甚至最高法院規範醫療的行業,不可以事事自行管理。 那麼醫學還有沒有希望可以重獲社會認可為有卓識的特殊專業?Engelhardt說,我很想說可以,但看不出有多少鼓舞人心的證據。 為什麼悲觀?他說若要醫學重新成為社會上特別尊重的專業,醫生必須反省自己能力的有限,實話實說。要接受生命的極限和病痛與死亡在人生的必然性。倘若醫生對人類狀況的這些基本的必然性置之不理,就注定會試圖不惜一切代價延長生命,試圖用醫療來修補每個人的問題,說要給病人免除一切痛苦。這些只是「口噏虔誠的廢話」(uttering pious nonsense),他說。

Public Forum on “Medical Profession and Ethics in Hong Kong: Mutually Dependent?”

Date: 22 September 2018 (Sat) Time: 10:00 a.m. – 12:00 nn Venue: Connie Fan Multi-media Conference Room, 4/F Cheng Yick-chi Building, Tat Chee Avenue, Kowloon Langauge: Cantonese Registration: Please click here Flyer: Please click here

Centre Director Interviewed by Now TV 《經緯線》

【醫生作家 ● 區結成醫生】 Retrieved from FACEBOOK.COM (13 September 2018) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.