Centre Advisor Dr. Derrick Au Interviewed by HK01

鄧桂思案|港大教授指公眾利益或為撤控理由 中大專家憂未釋疑慮 Retrieved from HK01.COM (30 August 2023)

淺談中國人體器官捐獻與移植改革(信報「生命倫理線」專欄 21.08.2023)

器官移植技術在上世紀五十年代出現,相關的醫學倫理議題隨之而來,還帶有政治爭論。一些議題在原則上取得普世共識,另一些爭議就揮之不去。大體上,沒有一個國家地區是完全滿意自己的器官移植現況,時有改進倡議。 香港自去年底4個月大女嬰芷希接受內地心臟移植後,醫務衛生當局告知公眾,正研究「跨境器官移植恆常化」,這看似很小的改變掀起疑問,又連結到有些市民取消器官捐贈登記的現象,以至內地制度是否可信的敏感問題。政府反應強烈但議題反而失焦。在這背景下,筆者閱讀了一些近年中國內地的器官捐獻(香港稱為捐贈)與移植的改革走向,想淺談一下。 仿效內地發展 中國內地(為行文方便,以下簡稱中國)改革器官移植制度的歷程長而複雜,領軍人物常會提到黃潔夫和王海波兩個名字。黃潔夫是中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員、原衛生部副部長;王海波是中國人體器官分配與共享計算機系統(COTRS)主任。我與後者有數面之緣,那是在城市大學舉辦以器官捐贈為主題的研討會上認識,其後邀請他參加我們中心另一個會議。當時中國人體器官移植改革進入關鍵階段,牽動既得利益與權力,改革者可以說是在風口浪尖上。 中國人體器官移植改革的里程常是從2005年說起,時為衛生部副部長的黃潔夫在馬尼拉召開的世衛西太區衛生工作會議上,矢言中國將大力改革,發展公民自願的器官捐獻,逐步減少並最終停止使用死囚器官。2007年,國務院頒布了《人體器官移植條例》(簡稱《條例》),是器官移植規範化的起點。2015年1月1日,中央政府宣佈全面停止使用死囚器官,公民自願捐獻應為器官移植供體的唯一來源。 有《條例》和政策未必等同已規範。有力的改革要等到2011年。這一年國家頒佈了《中華人民共和國刑法修正案(八)》,增加「器官買賣罪」,以刑法打擊之前禁而不絕的器官買賣。同年,COTRS研發完成並上線運行。這是借鑒國際經驗,以多項評分(包括區域、病情危重程度、血型匹配、組織配型匹配及器官捐獻者直系親屬等優先原則)計算優次。學理上,這是以演算法處理稀有資源達致公平分配的機制,客觀上也就是把分配器官的權力收歸中央,因此說牽動既得利益。 之後10年,各種培訓改善措施不少,不過,至2021年在北京舉行的一個會議上,黃潔夫仍然強調,對整個器官移植體系也要進行整頓,以求更好地開展服務。關於整頓的具體內容,並沒有足夠資料可供討論,綜合側面的資訊,似乎對於器官捐獻、摘取器官的環節、綠色通道運送、器官浪費、領有進行器官移植執照卻欠積極表現的醫院,都有可改善地方。 2021與2022年全國上下抗疫,器官移植改革並非主要目標,然而,在2021年6月,國務院辦公廳發布工作計劃,宣布修訂《條例》列入年度立法計劃。2022年9月,「人民網」報道,有政協在第十三屆全國委員會第五次會議提案建議制定「人體器官捐獻法」,國家衛健委答覆稱,現有《條例》的修訂已取得進展,並擬更名為《人體器官捐獻與移植條例》,以突顯對管理器官捐獻的重視。 修訂將加大對違規行為打擊的力度,這包括醫療機構擅自開展器官移植、違規跨區域獲取器官、不使用分配系統分配器官、偽造捐獻移植資料、以及未執行分配結果等,要以法律形式明確並進行處罰打擊。 今年6月,《國務院2023年度立法工作計劃》發布,年內將審議《條例》修訂草案並正式頒布實施。 在法律上,《條例》屬於行政法規,並非《中華人民共和國民法典》(簡稱《民法典》)的主體法律。值得注意的是,2020年5月,十三屆全國人大三次會議表決通過的《民法典》,在有關人格權的部分對器官捐獻和移植有所規定,甚為重要,這兒抄錄。第1006條: 「完全民事行為能力人有權依法自主決定無償捐獻其人體細胞、人體組織、人體器官、遺體。任何組織或者個人不得強迫、欺騙、利誘其捐獻。完全民事行為能力人依據前款規定同意捐獻的,應當採用書面形式,也可以訂立遺囑。自然人生前未表示不同意捐獻的,該自然人死亡後,其配偶、成年子女、父母可以共同決定捐獻,決定捐獻應當採用書面形式。」 特別要留意後半段,凡生前未表示不同意捐獻的,死後其親屬可以決定捐獻,這相當於香港在2017年前後曾經探討(最終未有採納)的「預設默許」(presumed consent,內地稱為「推定默許」)捐贈機制。 近期有立法會議員重提舊事,相信是有見內地的發展,想仿效看齊。 考慮知情同意 不厭其詳地敘述內地近年的器官移植改革發展,乃有感於香港數月來對器官捐贈的討論,無論在政府或民間,都頗見意氣,也過於粗糙簡化。特區衛生當局提出跨境器官移植恆常化,最初說要把香港機制「納入」內地的COTRS分配系統;引起反彈之後,當局澄清這只是「第二層的互助機制」,即是經多輪配對、在本地沒有合適接受者的器官,才會跨境供移植手術。宏觀看,內地改革如火如荼,與香港跨境互助並非重點;在香港方面,經過2019年的政治撕裂,官民之間存有嫌隙,對於跨境合作是否等同融合,有人提出質疑,也放大了市民取消器官捐贈登記的現象。官方嚴詞譴責,曉以「血濃於水」的道德大義。這非良好互動,最終受害是患有器官衰竭疾病的病人。 上月,醫務衞生局盧寵茂局長到香港兒童醫院,探望去年12月接受心臟移植的芷希,欣見她進展良好,已經開始探索身邊事物。局長透露,特區政府正與內地積極探討建立恆常器官移植互助,特別相關技術要求、準則及流程,以確保捐贈器官合法、公平、公正並安全地應用於最有需要的病人身上。 內地器官移植服務的機制在規範實踐上仍在改進,兩地建立恆常互助有意義但也有不少挑戰,而且並非純是技術層面與人道的問題,需要耐心看待部分捐贈者的疑慮,也要適度考慮知情同意。

Centre Co-Director Prof. Roger Chung Talked about AI and Health Inequalities on RTHK

AI演算法與健康平等、印度禁出口非印度香米類對全球米價影響 Retrieved from RTHK.HK (12 August 2023)

Centre Co-Director Prof. Roger Chung Talked about Advance Directive on RTHK

反思預設醫療指示的好處和局限 Retrieved from RTHK.HK (29 July 2023)

為預設醫療指示立法的重要考慮(信報「生命倫理線」專欄 24.07.2023)

在香港現行普通法框架下,精神上有能力行事之人士可以用書面形式預先表達對未來治療的意願,訂明不希望接受的維生治療。 在特定條件下 (例如被診斷為末期病患),當病人失去行事能力(例如因病而沒認知能力作出醫療決定),預設醫療指示便會生效。 在公營醫療,醫院管理局(醫管局)指引要求訂立「預設醫療指示」時要有兩名見證人,其中一位須是醫生。預設醫療指示是具法律約束力的文件,目的在於尊重病人自主,以及把病人可能身受的痛苦或對其造成的尊嚴損害減至最低。正因為預設醫療指示現在只能根據普通法框架來運作,在實施中有其不確定性,政府認為有必要以條例方式(「成文法」)進行立法工作,以增加相關法律保障,並消除緊急救援人員在遵從預設醫療指示上可能遇到的法律障礙及疑慮。 今年5月12日,立法會衞生事務委員會終於就政府現正草擬的《維持生命治療的預作決定條例草案》(《條例草案》)及相關法例修訂展開討論。我說「終於」是因為早在2004年法律改革委員會(法改會)已經為此進行過公眾諮詢,並於2006年的報告中,建議政府以普通法框架推行預設醫療指示,待社會更廣泛認識此概念後,再考慮是否適宜以條例方式立法於公營醫療。及後,醫管局在2010年7月推出了《成年人預設醫療指示醫護人員指引》第一版,並在往後10年內數次更新,以助前線人員處理各種與預設醫療指示相關的情況。據醫管局統計,臨終病人在公營醫療訂立的預設醫療指示數目由2013年的325份增至2021年的1742份,有明顯的上升趨勢。 2015年,前食物及衞生局(食衞局)委託筆者在內的中文大學公共衛生及基層醫療學院研究團隊,就老年及臨終照顧政策提出建議,報告於2017年呈交食衞局。根據此報告,食衞局於2019年進行了公眾諮詢,並於2020年7月發布《晚期照顧:有關預設醫療指示和病人在居處離世的立法建議》公眾諮詢報告。結果顯示,為預設醫療指示立法的建議得到廣泛支持,但因新冠疫情推遲了立法工作,至今年5月立法會衞生事務委員會才展開討論。為預設醫療指示立法是香港臨終照顧政策邁向新一頁的好消息;然而,要讓用意良好的法例實現初衷 ,有幾點值得政府、議員、業界及公眾注意。 法律保障 首先,當《條例草案》獲通過立法後,精神上有能力行事的成年人所訂立的有效預設醫療指示文件,將會在符合預訂條件時生效,具有近乎絕對的法律約束力。換言之,其他人(包括醫護及救護人員)不得對該病人施以其指明不要之維持生命治療。我相信一向慣於救死扶危的前線人員最關心,是否在任何情況下都只能以預設醫療指示為依歸,機械式地讓預設醫療指示凌駕醫護所有專業判斷,以避免觸犯法例的風險? 我於此專欄今年1月9日的文章中曾經提出過,如果病人並非因為所罹患的疾病而導致昏迷(如遇到意外),而有合理理由相信病人不會因此放棄接受救援,那醫護便可以考慮凌駕預設醫療指示,為病人施救。再者,該指示的文件作為反映病人自主的工具有其局限,未必對所有的情景也能預見,因此,我同意《條例草案》應為那些真誠地相信該指示的指令並不適用於當時具體情況的施救者,提供一定法律保障。 進一步考慮,預設醫療指示應該需要配合在法律框架以外的「預設照顧計劃」之推廣。「預設照顧計劃」是從全面照顧角度出發,並非只關心遵從法律文件,可以理解為一個持續與病人及其家屬討論和溝通有關病人的臨終照顧的程序。所以,更理想做法是不把它視為一份孤立的文件,更應在預設照顧計劃基礎上,考慮是否和如何訂立預設醫療指示。 《條例草案》將使用「慎入易出」的原則(即作出預設醫療指示時須要有嚴謹保障,而撤銷時則務求便利),建議訂立者除了可採用公眾諮詢報告中建議的口頭或書面方式撤銷指示外,亦可使用燒毀、撕毀等其他方式。「易出」的好處在於減少病人對日後可能會改變主意而難以撤銷預設指示的憂慮,但其缺點是,當家人宣稱病人已撤銷指示時,醫護或救護人員難以得知究竟「撤銷」是否真的出自病人自主決定,還是家人的一廂情願。 對此,衞生事務委員會的討論文件並沒有直接提及《條例草案》將如何向違反病人意願的不誠實行為者作出懲罰,焦點只是放在保障那些真誠遵從或不遵從預設醫療指示的人身上。換句話說,如果最終立法通過的條例沒提及相關刑罰的細則,那便可以理解為變相把相關刑罰放回普通法框架中逐案審議。這可能是一個考慮到香港實際情況的做法,因為如果條例過於強調違例的刑罰,醫護業界可能會對預設醫療指示立法產生反感甚至牴觸,適得其反。 解決方案 此外 ,《條例草案》建議保存預設醫療指示的基本責任應由訂立方承擔,即訂立者須確保自己或家屬可向治療提供者出示該指示的正本或經核證真實副本,作為預設指示的有效憑證。這個安排對於一些獨居長者或沒有家屬的病人來說是一個很大的屏障,必須額外使用其他方法處理。對此,我想提議兩個解決方案。 第一個方法較為低科技:參照外國經驗,把預設醫療指示的正本或經核證真實副本放在一般家居都有的傢俬上。例如,在英美等地便有把預設醫療指示放在雪櫃上當眼處的慣常做法,救護人員可以立即查看。當然,這做法局限甚多,例如一些劏房、板間房的居所未必有雪櫃,又或醫療事件發生在家以外的地方等。所以,我認為第二個使用較高科技的建議更加可行。此方法是建立一個自願性的預設醫療指示紀錄庫,讓醫護人員能夠以最快速度確認病人是否已制訂有效的預設醫療指示文件。事實上,在食衞局2019年發表的公眾諮詢報告中也有提及類似的方法 – 建議在現存的「醫健通」系統中增添一個自願性預設醫療指示紀錄,作為正本之外額外的保障。

無創性胎兒染色體產前檢測(NIPT):關於擴大篩查之點滴思考 (信報「生命倫理線」專欄 26.06.2023)

HKEJ-生命倫理線-26.6.2023-1024x823.jpg)

遺傳性出生缺陷並不罕見,高達3%的懷孕會受到影響,其中約150名活產嬰兒中有1名被發現染色體異常。 傳統產前遺傳篩查自1980年代後期一直被廣泛使用,主要目標是染色體三體症(Trisomy),即某對染色體出現3條染色體異常情況。最先篩查為唐氏綜合症(Trisomy 21),其後有愛德華綜合症(Trisomy 18)和帕陶綜合症(Trisomy 13)。 透過分析母親血液中已知與嬰兒染色體三體症風險相關的某些生物標誌物,結合孕婦年齡和種族等因素,可以評估整體風險,對於風險較高女性,會建議她們進行侵入性診斷,例如羊膜腔穿刺術來確認。這些程序有一定流產風險。 2011年,無創性胎兒染色體產前檢測(NIPT)出現,使篩查測試能夠分析妊娠約在10周時母體血液循環中存在的胎兒DNA小片段。這些片段源於胎盤,密切反映了嬰兒的基因組成。雖然只是一種篩查而非確診測試,但它在檢測唐氏綜合症等疾病的準確性超越傳統篩查,降低了假陽性率,從而減少女性接受侵入性手術的須要。 近年,基因檢測技術的突破更躍進,為全面測試鋪平道路。這技術稱為「擴大NIPT」。它利用全基因組測序技術來掃描基因組,尋找三體性以外可能導致疾病的大小基因突變。這些疾病包括微缺失綜合症,其基因異常可導致嚴重學習障礙,嬰兒發育遲緩和身體缺陷,篩查可以針對單基因疾病,如鐮狀細胞病和地中海貧血。隨著技術進步,很可能在不久將來,我們不但可能篩查未出生嬰兒的心臟病、糖尿病或癌症等疾病的先天傾向,還可以檢測頭髮或眼睛顏色等非醫學特徵。這是一個誘人的前景:只須進行簡單的血液檢查,夫婦就可以獲得更多關於他們胎兒的基因資訊。 關於目前狀況 一般認為,唾手可得的胎兒遺傳資訊能為女性提供決策指導,她們可以選擇終止早期受影響的懷孕,或者為患有遺傳疾病之嬰兒可能帶來的情感和實際挑戰做好準備。擴展胎兒產前篩查的潛力是不容否認。 但是,這些測試的複雜性同樣不宜低估。全基因組測試可能檢測出大量不同疾病,其中多數屬非常罕見,一般婦女並不熟悉。此外,基因變異具有不同表達率和外顯率,意味着即使確認了陽性結果,也很難預測嬰兒將受到影響的程度,徵狀為輕度、中度或重度。不僅如此,更廣泛的測試可能會發現我們尚未了解其臨床意義之突變,致使對檢測結果的解釋更具爭議性。 目前,一些歐洲國家(包括比利時、荷蘭和法國)為婦女提供擴大NIPT服務。一般來說,這是通過私營機構提供給患者的自費服務(香港的情況也是這樣),或由公共機構為透過常規篩查被列為高風險的婦女提供。筆者曾經任職私人執業的助產士,有點質疑接受擴大NIPT之女性對已簽署同意的檢測內容有多大程度真正理解,她們有什麼期望?這些期望是否從測試結果中能得到滿足?擴大NIPT能否以婦女為中心,促進她們的生殖自主、妥善處理知情同意,讓她們得到安全而平等的治療選擇嗎?我們如何確保婦女所作選擇符合循證醫學? 年前在一個遺傳學碩士課程,筆者進行了一項調查,評估女性對擴大NIPT的認知和態度,以衡量她們如何獲得知情同意。結果顯示,該樣本群組缺乏基本認知,尤其對相關測試能力(陽性和陰性預測值),以至陽性結果帶來的影響和問題。使用標準和擴大NIPT的用家,其知識水平沒差異。我們知道,擴大的測試範圍更廣,出現無法充分解釋和應對篩查結果之風險更大,讓人擔憂的是,女性似乎無法對這些風險進行充分諮詢。 這突顯了醫療專業人員在資源和時間匱乏環境中面臨的艱難現實。為她們開發培訓進修的資源很少,而這些培訓機會對於提高諮詢技巧、促進有效的知情同意不可缺少。 根據我的經驗,婦女很少能夠諮詢遺傳學專業人士,諮詢主要由婦產科醫生和助產士進行,他們可能難以應對複雜的全基因組篩查帶來之額外服務需求。超過60%受訪者錯誤地以為產前篩查是強制的,這反映在臨床實踐中,女性會有壓力,從而馬上接受醫生建議的任何測試,令她們在有限時間和支援內難以作出明智的自主選擇。 建立道德界限 婦女對擴大NIPT的認識不足,並不表示她們沒有能力根據個人價值觀和信仰作出自主決定。在調查研究中,筆者評估了女性對擴大NIPT的期望和態度,以及篩查測試應包括什麼條件。他們的回答表現出相當程度之道德辨別力:對將胎兒篩查範圍擴大至不能明確診斷的疾病風險預測持有明確保留態度,這包括某些癌症風險傾向,沒已知治療方法的遲發性疾病,以及非醫學特徵的篩查。即使贊成擴大篩查的婦女也表示不願意終止受這些結果影響的妊娠。 這引申出一個難題,就是應該如何處理從擴大NIPT中獲得的資訊。試想一想,一名婦女接受產前篩查,結果表明她的胎兒在老年時患上阿茲海默病(一種痴呆症)的風險很高:基於這風險終止妊娠是否合乎道德,甚至是否合法?如果一定要繼續懷孕,不容許選擇是否合乎道德?醫生應該披露這些資訊嗎?孩子有知情權嗎?從什麼歲數開始? 面對擴大NIPT,婦女要做好準備,理解和表達自己的選擇,也要認真考慮基因歧視可能對未來教育和就業機會產生的影響,以及關注對個人遺傳資訊的儲存和使用。 事實上,調查中受訪者特別表達對這些問題之擔憂,強調須要透明的系統來保護消費者,讓婦女可以從測試前的諮詢得以安心。 2020年,國際產前診斷學會就擴大NIPT的益處和風險進行辯論。觀眾支持率從辯論前的65%下降至辯論後的41%。出席者一致認為,在證實臨床效用之前,我們還沒有準備將擴大NIPT實施到常規醫護服務中。 荷蘭進行的全基因組篩查推廣研究顯示前景有希望,前提是建立適當護理基礎設施,優先事項應該是教育,促進知情同意,並確保婦女能夠作出有意義之選擇。公開討論至關重要,由此可以啓發擴大檢測的方向。 (參考資料從略)

Workshop on Bioethics and Health Equity (organized by Association of Hong Kong Hospital Christian Chaplaincy Ministry)

Our Centre Co-Director Prof. Roger Chung was invited to give a presentation at the Workshop on Bioethics and Equity organized by Association of Hong Kong Hospital Christian Chaplaincy Ministry on 30 May 2023 (Tue).

讓人工智能改進臨終關懷?(信報「生命倫理線」專欄 29.05.2023)

在老齡化社會,臨終關懷(End-of-life Care)的需求無疑會呈現增長態勢。然而,傳統的臨終關懷照護十分依賴醫護人員經驗和技能,往往缺乏系統性,不容易實踐嚴謹的循證醫學,護理上也容易出現質素不穩定、資源使用效率不高等問題。因此,藉助現代科技來提高臨終關懷的質素和效率,是有吸引力的。 近年人工智能(AI)技術迅速發展,或許能為臨終關懷的傳統模式提供新解決方案,從而提高護理質素和服務效率。 「患病的我還能活多久?」這在醫學上屬於「預後」問題,是許多患者最爲關心,也往往是最無解的問題。2018年,美國史丹福大學一個以Anand Avati教授爲首的研究團隊,利用新研發之AI模型,通過分析患者醫療記錄來預測該患者在未來3至12個月内的死亡率。研究使用了超過數百萬份電子病歷,包括醫生診斷紀錄、實驗室檢查結果、處方藥物和醫學影像等數據,運用深度學習算法,將龐大數據轉化爲AI模型能夠理解的數字特徵,從而預測未來3至12個月内某患者死亡率,並基於該預測提出建議,為病者轉介紓緩治療,其準確度高達90%。 在生命走向終點前,獲得更加精準和舒適合意的治療非常重要。在美國一項調查中,有80%患者表示希望在生命盡頭可以居家離世,但當中只有20%實現了這個願望。同樣,調查顯示香港居家離世率更是低至0.02%。這數字意味着更多患者是在接受不必要、費用高昂的ICU治療中走完生命最後旅程。造成這一現象部分原因是醫生無法為患者病情提供準確的「預後」,因此未能及時識別急須接受紓緩治療的患者,最終可能使這些群體錯失了關鍵照護;又或是醫生對於患者病情作出過於樂觀的估計,導致病患未能及時就臨終選擇問題與醫生或家人進行深度交流,以致無法實現在相對舒適合意的環境中離世的心願。 在這些情況下,AI技術應能發揮重要作用。AI能夠幫助醫生更加準確地預測臨終患者死亡率。早期判斷與識別,結合醫生的專業評估,有效地幫助臨終患者及時接受所須治療和護理,滿足他們居家離世的意願,令臨終關懷質素得以提高。 提高護理質素 在臨終階段,患者可能會面臨生命即將結束和離別的挑戰,他們很可能也要面對各種身體上的痛苦和心理上的不適。此時,患者往往會感到孤獨、無助、失落和不安。最後一段路很不容易走,貼身陪伴可以讓臨終患者得到情感支持和關懷,緩解負面情緒,在生命最後日子盡可能保持尊嚴和舒適。 然而現實中,醫護資源的短缺、專業培訓的缺乏、社會認知的不足,以及家庭因素的複雜,讓不少臨終患者無法得到與内心渴望相匹配的情感支持。為緩解這現象,目前已有一些AI 機械人專門設計用於為臨終患者提供陪伴和安慰,從而紓緩其孤獨感和焦慮感。這些AI機械人可以使用自然語言處理和語音合成技術,與患者作逼真的擬人交流,提供情感支持。它們不但可以回答患者具體問題,也可以聆聽患者故事,善解人意地回應,並與他們分享興趣愛好。一些AI機械人更能根據患者情緒狀態自動調整表現和反應。 最新例子是由美國國家衛生研究院資助,美國西北大學的Timothy Bickmore教授帶領的團隊,為預期生命只剩一年的癌症患者設計了一款聊天AI 機械人。除了特定功能模塊,例如壓力管理、運動提醒、解悶閒聊之外,機械人還可以精確判斷疼痛等級,隨時監控患者服藥情況並設定提醒功能。研究發現,患者在與機械人對話時,會更傾向袒露自己真實感受和想法,包括病痛症狀及沒機會向醫生提問的問題。應用AI機械人能初步將臨床上的臨終關懷和陪護服務標準化,節省醫療人力資源。機械人又可以將這些「心底話」及時傳達反饋給醫護人員和家人,讓患者得到更高質護理和更適時的情緒關注。 來自美國國家護理研究中心的Jeri Miller博士認為,聊天機械人為重症老年病人提供很好的幫助。「通過對談,機械人能提醒他們思考,在人生最後一段旅程中,我想要得到什麽樣的照顧?我須要或不須要什麽樣的醫療措施?我的精神歸宿在何處?」這些問題有助患者正視死亡,增強其信心和勇氣,從而更好地應對臨終的挑戰。 存在倫理爭議 這些研究和進展,樂觀地看,可以多方面改善對臨終患者的照護,讓醫護人員得到科技幫助,提供更好的服務,不過AI技術在臨終關懷領域的應用也存在很多倫理爭議。 從存疑角度來看,人類可以接受由一部機器宣判死亡時間嗎?並非每位患者都可以坦然面對或接受死亡。當患者與病魔苦苦爭鬥時,醫生用一套所謂科學、精密的AI 系統,近乎機械式地預測病人3至12個月内的死亡率,對患者而言,好像是在本已艱辛的治療之旅上再懸掛一把將會準時掉落的死亡之刃。從人道主義角度來看,這做法會否過於冷酷殘忍,令患者和家屬難以接受? 再者,對AI算法和大數據日益依賴,是否會讓人類逐漸失去對醫療決策的自主權?醫學倫理一向強調尊重患者自主權,普通人也信奉「我的命運我做主」,我們並不願意將自己的生命權交由外物或他者決定——難道AI就可以完全託付與信賴嗎?臨終關懷的服務對象本就屬於脆弱群體,對預測死亡率的過度依賴可能會讓患者從心態上自亂陣腳,忽視自身症狀和體驗,從而降低自主權和決策權。 關於AI聊天機械人用於臨終關懷的倫理爭議,熱門焦點還有演算法偏見和安全性等問題,更擔心若醫護人員過度依賴技術的話,可能會忽略對患者本身的關注和觀察,也可能為「疏忽照顧」提供了合理藉口。雖然聊天機械人能夠為患者提供一定程度的情感支持和安慰,然而,其缺乏人類情感共鳴和同理心的本質,恐怕始終不宜(也無法)取代醫護人員和家人的關懷照護角色。

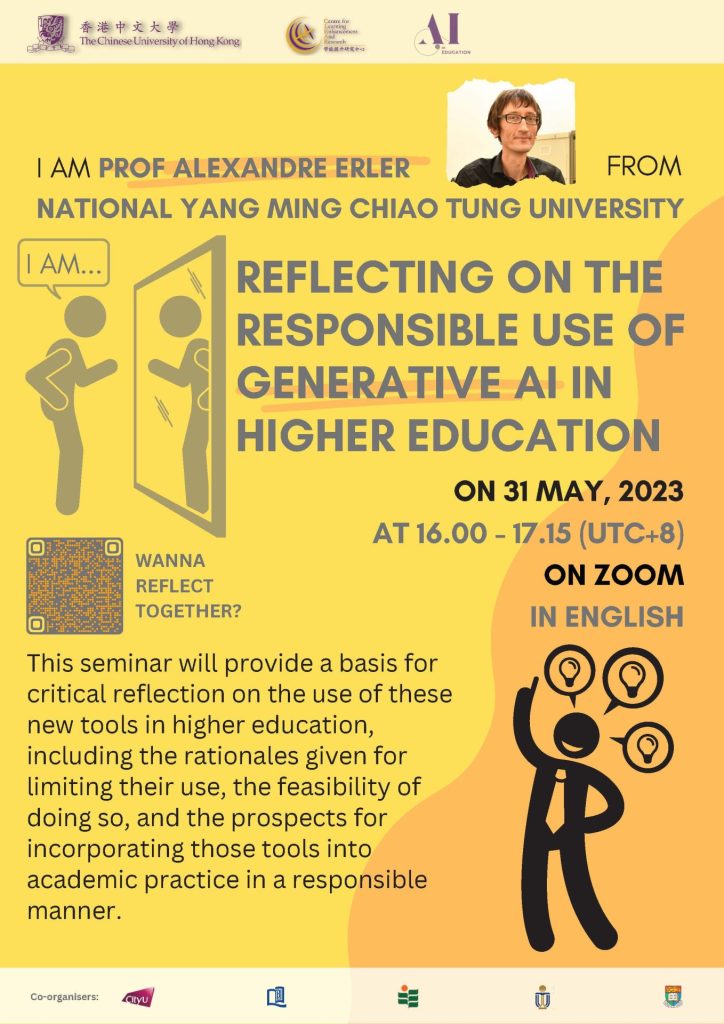

Seminar on Reflecting on the Responsible Use of Generative AI in Higher Education (organized by the Centre for Learning Enhancement And Research (CLEAR), CUHK and co-organized by CityU, EdUHK, HKBU, HKU and HKUST)

Our former Research Assistant Professor, Prof. Alexandre Erler, spoke for the Seminar on Reflecting on the Responsible Use of Generative AI in Higher Education organized by the Centre for Learning of Enhancement and Research (CLEAR) of CUHK and co-organized by CityU, EdUHK, HKBU, HKU and HKUST on 31 May 2023 (Wed). Details of the Seminar […]

Centre Advisor Prof. Hon-Lam LI Interviewed by RTHK

Rights of critically ill patients / Hong Kong co-hosting the National Games Retrieved from RTHK.HK (12 May 2023)