醫生協助病人死?思辨與質疑 (信報「生命倫理線」專欄 12.02.2018)

醫生協助病人死?— 思辨與質疑 今年1月12日,中文大學生命倫理中心的年度Lanson Lecture請來學術地位尊崇的倫理哲學家暨哈佛大學哲學教授Frances Kamm講一場關於安樂死的課。2003年「安樂死」因全癱病人「斌仔」(鄧紹斌) 公開呼籲合法化一度成為香港全城焦點。十多年過去,西方一些國家地區前行了幾步,儘管這仍屬少數。今次Kamm為聽眾帶來美國場景中的辯論焦點。她問:在道德哲學上,醫生絕不可以協助病人安樂死嗎? 背景是剛獲特朗普總統委任為聯邦大法官的Neil Gorsuch在其著作《輔助自殺和安樂死的未來》(The Future of Assisted Suicide and Euthanasia)裡提出, 在法律和道德上都可以用「雙重效果論」(Doctrine of Double Effect) ,把終止維生治療與醫生協助病人自殺(physician assisted-suicide)區分開來。雖然終止維生治療也可能會加速病人死亡,但醫生的「終極意圖」並非殺人。相反,倘若醫生的意圖是要令病人死亡,那麼無論在法律上或道德上,他的行為本質上與殺人罪行沒有分別,Gorsuch亦提出了界定殺人的終極意圖的方法。 與此看法相反,Kamm認為Neil Gorsuch法官的立論不夠精確嚴謹。Kamm從1992年出版的第一本著作《創生與墮胎》(Creation and Abortion)起便一直關心生命倫理的議題。她特別擅長使用一套特別的分析方法︰利用假設的情境來把握人心裡普遍認同的道德判斷,繼以試圖證成或反駁某些道德原則,深信最終有助人理解與達成種種的倫理決定。這套方法有時被稱為「思維實驗」(thought experiment)。這次演說的內容便示範了以嚴謹分析駁斥Gorsuch法官的立論。 Kamm強調自己純是進行哲學分析,並非鼓吹實質的政策,但在駁斥Gorsuch法官的立論中,她也就是在說明,即使醫生是有意圖地協助病人終結生命,也不一定是不道德。 她分四段立論,再加上「思維實驗」變化情景分析推敲,這兒僅取一個焦點:「較小的惡」(lesser bad)。假設有病人面臨永久昏迷,醫生治療上要令得病人有短暫的嚴重痛楚,才可以讓他免於昏迷,此時此刻短暫疼痛遠不及永久昏迷的情況壞,相比之下就是「較小的惡」,我們不會認為醫生在這情景有意圖地弄痛病人是不道德的。 Kamm緊接着提出,如果我們普遍都認同醫生在以上這種假設的情況下可以這樣做,那麼,在另一特殊情況,醫生其實亦可以協助病人安樂死。這情景是當病人在承受巨大的痛苦,需要大劑量得可以致命的嗎啡才能止痛,醫生為病人注射致命的嗎啡,在道德上應可接受,因為對於尋求安樂死的病人來說,終止生命相比於巨大痛苦是「較小的惡」。Kamm先駁斥了「雙重效果論」,再進而推斷,認為無論醫生協助病亡的意圖是舒緩痛楚也好,是結束生命也好,其實都無關要旨,前提是在病人特定的處境,死亡必須是「較小的惡」。 實踐不同思辨 大會特別安排了謝俊仁醫生作評論人,並與Kamm對談。本欄讀者應該熟悉謝醫生。他既是香港紓緩醫學學會榮譽顧問,亦曾擔任醫管局的臨床倫理委員會主席十多載,對真實世界發生的醫學倫理處境十分熟悉。 謝醫生一開始便說自己乃從實際的臨床角度去看待Kamm提出來的說法。他並不試圖全面反駁支持安樂死的立論(事實上Kamm亦非全面辯護安樂死)。謝醫生指出,在現代標準的舒緩治療上,根本不會使用致命劑量嗎啡來止痛。使用嗎啡的方法,是要細心觀察病人的徵狀和藥物的副作用而逐步調校分量,如果嗎啡未能有效止痛,醫生會使用其他的治療方式,而不會使用致命劑量嗎啡。進一步,謝醫生指出,由於有臨床準則和法律規範,醫生不能夠假裝是意圖減輕痛楚,而使用致命劑量嗎啡。因此Kamm的四段立論的第一步就已經不符合現實。 謝醫生亦指出,尊重病人決定不接受無效用的維生治療,而停止該治療,只會影響嚴重病患者的存活。至於安樂死,即使倡議合法化的出發點是減輕末期病人的生理痛楚,但假以時日,滑坡後果(slippery slope)在現實中是會出現,實際上今天已經在荷蘭與比利時發生:合法化的範圍越來越闊,心理痛苦、心靈痛苦,都變成申請安樂死的理由,沒有嚴重身體疾病者,亦可以因此而死去。 故此,謝醫生認爲,不同的意圖既影響行為的形式亦影響後果。醫學上容許用嗎啡止痛以及容許停止無效用維生治療,都不能成為支持安樂死的理據。 最後由Kamm 回應。她同意自己關於大劑量嗎啡的例子確是假設,而這假設是推論的前提。但她仍堅持,對Gorsuch法官的駁斥尤其是針對他的「雙重效果論」理據,仍然有效。關於心理痛苦是否安樂死的好理由這一點,當日已經沒有時間可以再作討論。不過肯定的是,道德哲學對與死亡相關的醫療議題的反思會繼續下去。 (按:本文綜述講座內容,評論人部分經謝醫生訂正,在此致謝。其餘部分概述Prof. Kamm的觀點,如有未盡準確之處,文責由筆者自負。)

Centre Director Interviewed by HK01 on Genome Editing (1)

【科技.未來】黑客編輯肌肉基因 基因編輯有幾神奇? Retrieved from HK01.COM (24 January 2018) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.

Centre Director Interviewed by HK01 on Genome Editing (2)

【科技.未來】如果可以,人類應否改變自己基因? Retrieved from HK01.COM (24 January 2018) DisclaimerAll views or opinions expressed in the various interviews belong to the individuals only, and do not represent the views or opinions of the CUHK Centre for Bioethics.

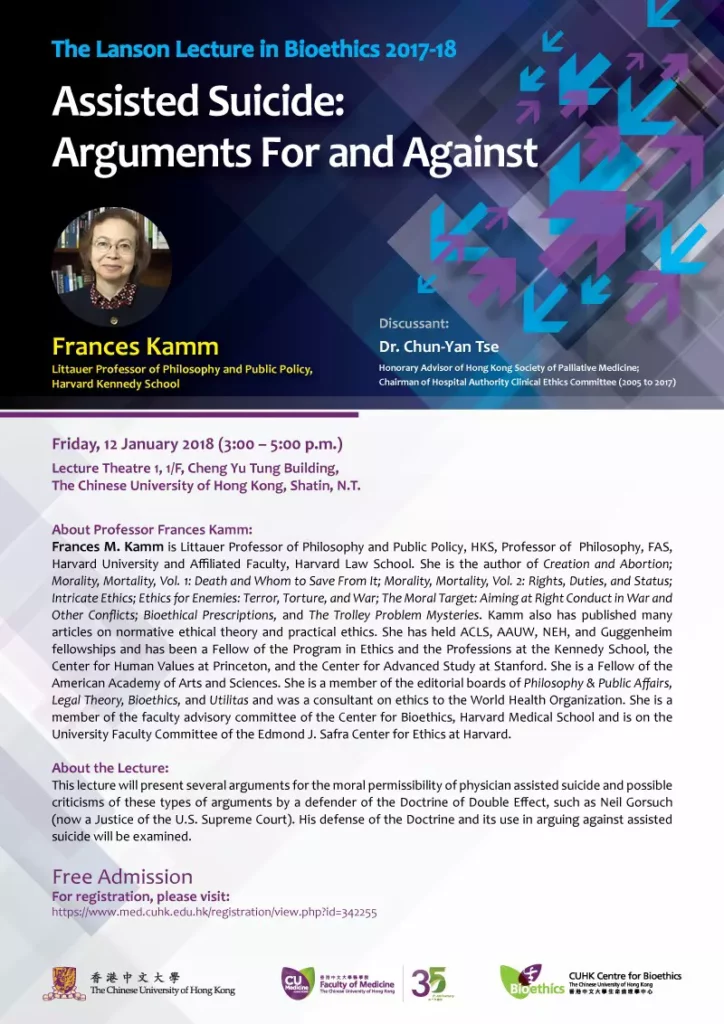

The Lanson Lecture in Bioethics 2017-18 – Assisted Suicide: Arguments For and Against

Date: 12 January 2018 (Friday) Time: 3:00 – 5:00 p.m. Venue: Lecture Theatre 1, 1/F, Cheng Yu Tung Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Speaker: Prof. Frances Kamm, Littauer Professor of Philosophy and Public Policy, Harvard Kennedy School Discussant: Dr. Chun-Yan Tse, Honorary Advisor of Hong Kong Society of Palliative Medicine; Chairman of Hospital Authority […]

醫學倫理看安樂死 (信報「生命倫理線」專欄 15.01.2018)

醫學倫理看安樂死 在2018新年伊始談「安樂死」(euthanasia)似乎不大好,但是關乎生命的倫理議題越是具爭議性就越需要正常討論,不要忌諱。放眼國際,近兩三年,一些西方國家和地區立法讓「醫生協助死亡」(physician assisted death ) 在限定條件底下可以合法施行,包括美國加州(只局限於醫生協助自殺)、加拿大、澳洲的維多利亞省;至於荷蘭這個「安樂死合法化」的「老大哥」更有意進一步放寬規定,刺激起一浪接一浪的議論。 在香港,十多年前鄧紹斌(斌仔)(1969-2012) 以全癱病者的切身經歷,強力呼籲政府考慮讓醫生可以合法協助病人自殺(他的說法是「有尊嚴地結束生命」) ,觸動人心,社會上頗為認真討論了幾回。 本文兩作者(以下簡稱「作者」) 認為,釐清與「安樂死」有關的正反觀點也會有助生死教育。清晰是重要的,因為「安樂死」一詞有歧義,易生混淆。斌仔在2004年4月透過電台主持讀出要求安樂死的公開信,十分動人,但其中一節也有混淆:「… 據我所知,在美國 、英國、荷蘭、澳 洲、比利 時等先進地方已經有類似我這種個案的法例得到通過。」英國從來未讓安樂死合法化,為何他把英國也算在內?相信是讀到2002年英國「Miss B案」的判決,誤以為英國也容許安樂死,其實案件的爭持點在於病人可否要求撤走維生的呼吸機,那是關乎自主權利與知情同意原則,本質上與安樂死有明確的分別。 現代醫療有時被科技主導治療決策,對於末期病人,維生科技可能只是延長死亡過程,不但沒有意義,甚至增加痛楚。故此大部分國家均容許不使用沒有意義的維生治療,讓病人能安詳離世。 從醫學倫理角度看,基於知情同意原則,若有清醒的病人決定不接受維生治療,醫護人員必須尊重他的自主。若是病人不清醒,不能作決定,醫護人員與病者家人亦要以病人最佳利益為治療原則,當某些維生治療不符合病人的最佳利益,便不應該使用。在清醒成年病人,亦可以利用「預設醫療指示」,預先表達有關維生治療的意願。醫護人員對有效和適用的「預設醫療指示」必須尊重。 醫療使用嗎啡也常被人與安樂死混為一談。面對末期病人,現代醫療常常使用嗎啡來控制病人徵狀。一些贊同安樂死的人士認爲,使用嗎啡雖是為了止痛,但病人也可能因此而死,既然後果類似安樂死,豈不是等同支持安樂死嗎?這觀點值得商榷。首先,使用嗎啡止痛,醫學上有詳細的臨床指引,藥物的劑量會按止痛效果及副作用來調校。如果嗎啡未能止痛,亦會有其他的治療方法,不會盲目增加嗎啡的劑量。研究顯示,正確使用嗎啡,並不輕易引致死亡。 另一方面,倘若醫生不適當地使用嗎啡,甚或有意圖殺死病人而故意使用不適當劑量的話,嗎啡當然可以致死。在任何安樂死不曾合法的國家,這些有意圖殺死病人的案例都是非法行爲,不能引申爲支持安樂死合法化的理由。 關懷的醫學倫理 醫學倫理對安樂死和醫生協助自殺的關注,除了因為動機層面難以調和「救護病人」與「令病人致死」的矛盾,更擔心的是「滑坡問題」(slippery slope problem),即是擔心一旦開了頭,當人們習慣了讓末期病人在協助下自殺當作解脫方式,之後會否擴散至涵蓋根本沒有末期疾病的病人?現時在荷蘭和比利時,這看來已經在發生:沒有末期疾病而只是心靈痛楚的人也可以選擇安樂死。再進一步,神志上不能自主的病人,例如認知障礙長者,是否又要給予「解脫」?荷蘭政府甚至有意草擬法案,容許醫生為自覺「生命已完成」(life is complete) 的人士安排協助死亡。一個人自覺「活夠了」,醫生就協助他安樂死? 醫學倫理的起點是醫者關懷,和認真的倫理思考。2015年加州通過醫生協助自殺的法案之後,美國(內科)醫師學院(American College of Physicians) 的「倫理、專業、人權委員會」委託法律和醫學學者用一年多時間檢示「醫生協助自殺」這個課題,反覆討論,最後擬定一份七千多字立場書,在2017年10月發佈。文件詳徵博引,但引言部分有感性一段: 「垂死病人的痛苦可以是巨大的,或由身體症狀引起,如疼痛和噁心;或因心理狀況,如抑鬱和焦慮;或依賴身邊的人又與他們有未解決的衝突,造成人際痛苦;或因存在於絕望、失尊嚴而屈辱、或者覺得生命意義在個人而言已經結束,只剩下生物軀體還在。對一些病痛苦的人,能控制如何死亡、幾時死亡,可能會帶來一絲安慰。然而,要醫學來解脫所有人類痛苦(all human suffering)是否合理呢?正如醫學不能消滅死亡一樣,醫學也不能消滅所有人類痛苦。支持和反對醫生協助自殺的人同樣希望減輕垂死病人的痛苦,醫生亦有道德義務提供適當的紓緩治療和臨終關懷。然而,以醫生協助自殺作為控制垂死者痛苦與死亡過程的手段,真的屬於醫學的初衷和範圍?」

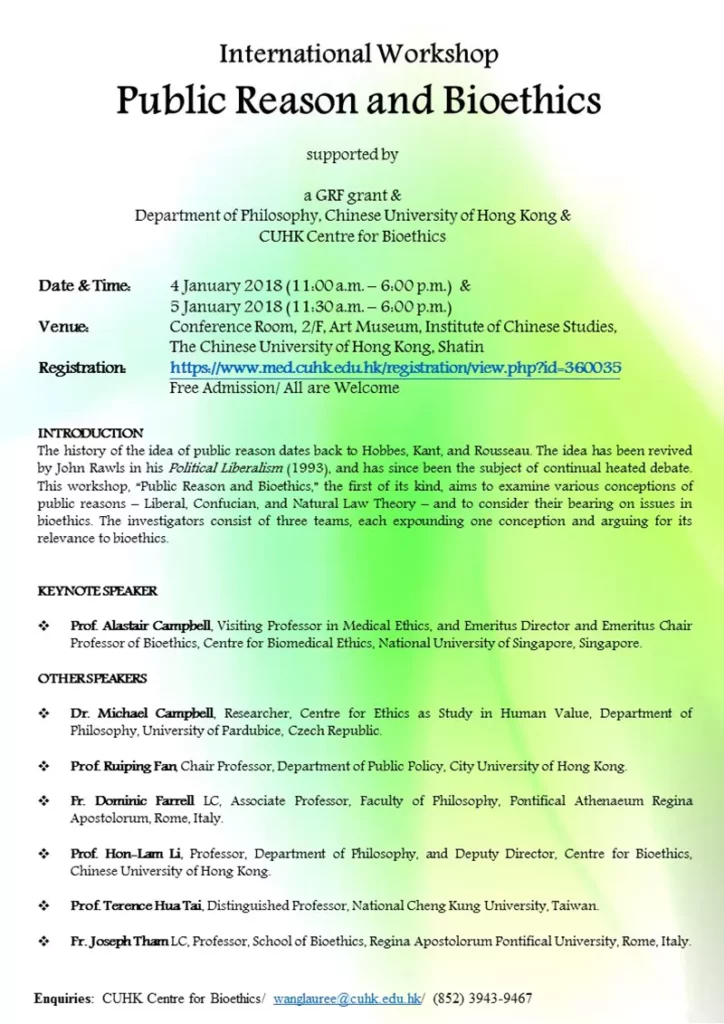

International Workshop on Public Reason & Bioethics

supported by a GRF grant, CUHK Department of Philosophy and CUHK Centre for Bioethics Date & Time: 4 January 2018 (11:00 a.m. – 6:00 p.m.) & 5 January 2018 (11:30 a.m. – 6:00 p.m.) Venue: Conference Room, 2/F, Art Museum, Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here (Take school shuttle No. 1/ 1A at the […]

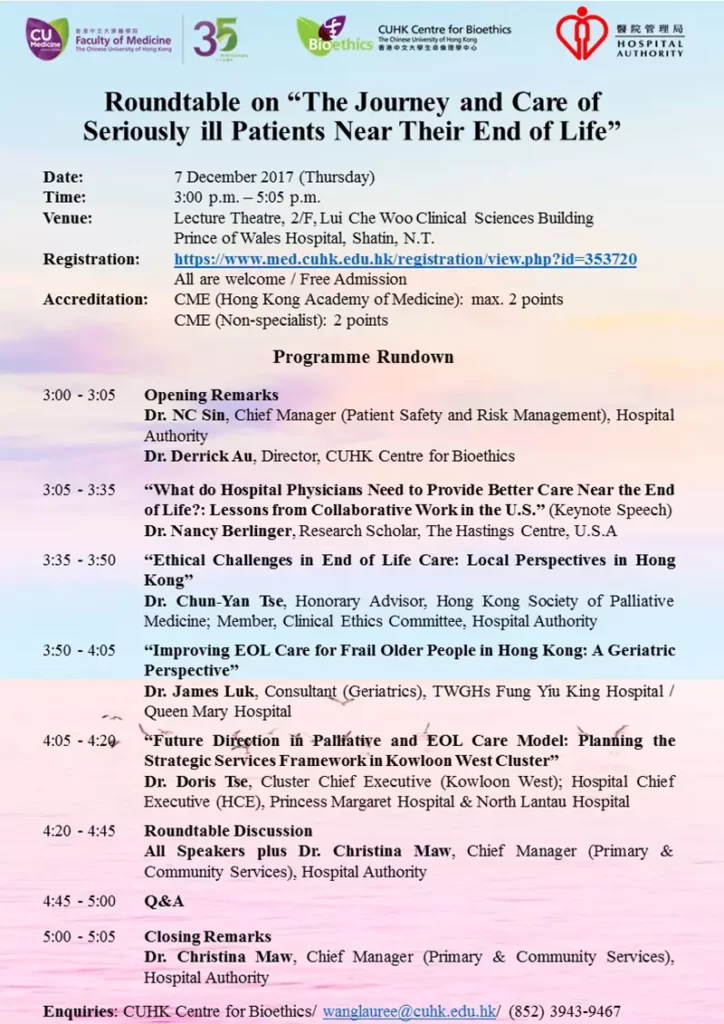

Roundtable on “The Journey and Care of Seriously ill Patients Near Their End of Life”

Co-organised with the Hospital Authority Date: 7 December 2017 (Thursday) Time: 3:00-5:05 p.m. Venue: Lecture Theatre, 2/F, Lui Che Woo Clinical Sciences Building, Prince of Wales Hospital, Shatin, N.T. Location Map: Please click here Speakers: Dr. Nancy Berlinger, Dr. Chun-Yan Tse, Dr. James Luk, Dr. Doris Tse Registration: Please click here Flyer: Please click here Accreditations: CME (Hong Kong Academy of Medicine): max. 2 points; CME (Non-specialist): 2 […]

編輯基因怕甚麼 (信報「生命倫理線」專欄 4.12.2017)

編輯基因怕甚麼 基因工程不是新事物。從上一世紀七十年代開始,基因改造食物早已成為產業。據統計,現時世界各地種植基因改造農作物的土地有50個台灣那麼大,改造農作物可以抗蟲、抗除草劑、抗病、抗旱。然後科學家試驗用基因剪輯技術改造有害的昆蟲,製造低生育能力或不孕的昆蟲,放到野外與野生品種交配,這就可以減少害蟲數量,甚至可望減絕。這開始有些複雜,因為難以預測對生態環境會造成什麼長遠影響。 改造有害昆蟲方興未艾,基因編輯技術又有新突破。2013年,CRISPR-Cas9編輯系統成為超級熱門題目。這是全新的技術,令修改基因變得更準確也更簡單,你可以想像它像是發明了用簡潔的Apps取代傳統累贅又昂貴的電腦程式。一旦費用和技術門檻大幅降低,編修人類基因的盒子就打開了。 很少人會反對通過修飾基因來治療令人束手無策的遺傳性疾病。上月有報道,一名7歲敘利亞男童哈桑因罕見的基因病天生皮膚脆弱,全身大部分表皮脫落有如燙傷。2015年他給送到德國的兒童醫院接受治療,醫生最初認為他沒有機會存活了,但有來自意大利的科學家決定為他作實驗治療。先從哈桑身體取下一片完好未損的表皮,利用逆轉錄病毒(retrovirus)將健康版本的LAMB3基因插入皮膚細胞核內,再在實驗室把被糾正基因的細胞培植出一片片基因改造皮膚,用來醫治哈桑。兩年過去,哈桑可以正常上學了。這樣的基因治療,誰會反對? 改造身體的組織和細胞,例如皮膚、心肌等,用來治療基因變異引致的遺傳性疾病,稱為「體細胞基因療法」(somatic gene therapy),它只影響病人個體,經編輯的基因改變並不會傳給下一代,道德倫理爭議較小。但科技革命不會停下來的,科學家接著動手改造生殖系的細胞(germ-line cells),這意味著基因編輯的改變,無論好與壞,也會一代又一代地傳下去。而且,在生殖系的細胞做實驗,一定要用人類胚胎來試,這更令人不放心。 2015年12月,美國國家科學院、美國國家醫學院、英國皇家學會、以及中國科學院等知名研究機構的代表,隆重其事地在美國召開國際高峰會,結論認為生殖細胞的基因編輯尚未具社會共識,應該暫行凍結。但只是短短兩個月後,英國人類生育與胚胎學管理局就率先批准基因編輯技術可以有限度地使用於健康的人類胚胎做研究。在中國,用人類胚胎的生殖系細胞做的基因編輯實驗也沒有完全停下來。 這有點像軍備競賽。理性會建議小心謹慎行事,但實際上在激烈的科技競賽,誰也怕落後,誰願意接受倫理約束誰就會輸。而且,根治基因變異引致的遺傳性疾病,讓後代一直健康下去,誘惑實在大。 CRISPR是簡稱,讀音如crisper,全名clustered regularly interspaced short palindromic repeats是基因學的專門名詞。它本是細菌的天生防禦機制,用以識別並消滅入侵的病毒。Cas9是一種核酸酶,它像一把分子「剪刀」,能夠乾脆剪斷病毒DNA。科學家利用了這特性,以一小段Guide RNA (引導核糖核酸) 將Cas9帶到基因組上特定的位置,進行切斷,達致基因編輯的效果。因為這編輯系統比起其他傳統技術更有效率和更可靠,因此研究發展迅速。 雖然CRISPR有矯正遺傳疾病的潛力,但基因編輯還不是百分百準確的,會產生誤靶改變 (off-target change),即是引起基因組不必要的改變,這也就是為什麼編輯生殖系細胞的基因總叫人產生道德疑慮。還有:這是否自行製造新人類物種的開端? ———————————————————————– 用CRISPR為寶寶升級? 即使在CRISPR-Cas9尚未出現之前,市民對基因改造的概念也不會感到陌生。媒體上經常報道各種基因改造生物和基因療法試驗的新聞;科幻電影也常有訂製嬰兒的情節。目前離開改進嬰兒技術成熟的日子還遠,但關注已經浮現。 Paul Knoepfler是從事幹細胞研究的生物科學家。TED.com上載了他的演講,談「訂製嬰兒進退兩難的道德問題」。他問道,如果修飾嬰兒的基因,不是為了治療遺傳病,純是為了做一個比人美麗聰明的寶寶,這是不是好主意? 假如身為父母的你,認為訂製寶寶是不對的,但是你身邊很多人卻這樣做了,那又如何? 假設現在是2030年,你的女兒瑪麗安5歲,她沒有被基因改造過,屬於「自然人」;你女兒最好的朋友珍娜卻是一個基因改造寶寶,經全新的改造技術而升級了很多功能。珍娜父母親花了數百萬美元聘請科學家來做成這件事呢。現在,珍娜長大了, 坐在你家客廳跟你女兒瑪麗安一起玩。珍娜聰明絕頂,才五歲已經長得很漂亮,又有運動細胞,還有說不完的優點。實際上,到時候整個世代都流行基因改造小孩。他們不單更美麗聰明,而且更健康,例如對一些疾病是免疫的,包括愛滋病。到時候,你會不會後悔沒有出盡財力為寶寶升級?還是,你會覺得珍娜和其他的改造小孩也有些怪怪的?恰巧早幾天你讀到了一篇新聞,說研究指出基因改造的小孩出了一些狀況了,越升級變得越好鬥、自戀…。 是天方夜譚嗎?訂製嬰兒是人為的生而不平等,而且可能失控,這都是真實的憂慮。

Workshop on Genome Editing and Prenatal Testing

Date: 1-2 December 2017 (Friday & Saturday) Time: Day 1 – 2:30 p.m. – 6:00 p.m. ; Day 2 – 9:30 a.m. – 5:30 p.m. Venue: Lecture Theatre 6, 2/F, Cheng Yu Tung Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Programme Rundown: Please click here List of Abstracts and Speakers’ Biographies: Please click here Accreditations: CME (Hong Kong Academy of Medicine): max. 9 points; CME (Non-specialist): max […]

Maternal Consumption of Alcohol and Responsibility in Pregnancy

Date: 23 November 2017 (Thursday) Time: 4:30-6:00 p.m. Venue: Room 205, 2/F, Esther Lee Building ,The Chinese University of Hong Kong, Shatin (5-8 mins walk from the University MTR Station) Location Map: please click here Speaker: Assoc. Prof. Catherine Mills Registration: Please click here Flyer: Please click here Event Recaps: