文化差異對(生命)倫理學有多重要?(信報「生命倫理線」專欄 17.6.2019)

文化差異對(生命)倫理學有多重要? 四月時中文大學醫學院主辦了一場亞太區生命倫理教育研討會議,我們生命倫理學中心的副總監、中大哲學系教授李翰林在會議演講一個有意思的題目,聽者有共鳴。他指出,不同的文化似乎會對各種事物產生不同的看法,子女對父母的孝順問題便是一例。如果兩個文化在一個問題上互相分歧,兩個意見可以都是對的嗎?如果認為可以,那麼回答這問題的人就是來自「道德相對主義」(moral relativism)。本文的第二作者區結成在新近出版的書《生命倫理的四季大廈》恰巧也觸及這問題,就請李教授簡述一下,以下是演講要旨。 道德相對主義理論認為,道德上的對錯只能參照特定社會群體的信念系統來評價,因此,當社會群體涵蓋一個文化時,道德的對錯便取決於該文化內部的信念。這意味着,意見相左的兩個文化可以都是對的。例如,對於當代東亞人來說,孝順是相當重要的價值,對於當代西方人來說,孝順便沒那麼重要,而這兩個不同的觀點都可以是對的。 然而,道德相對主義是錯誤的。假如道德相對主義是正確的,我們便會完全喪失評判其他文化中人們的言行的資格。不過這將是很荒謬的,因為這將意味我們因此無法批評其他文化中的罪惡。 批評罪惡 數說文化中的罪惡,除了美國南北戰爭之前的奴隸制之外,最極端確鑿的例子應是納粹德國在第二次世界大戰期間對猶太人施加的暴行。在那一時期,幾乎所有德國人都參與或者至少默許了慘絕人寰的種族滅絕行動。我們當然應該以最強烈的措辭譴責這樣的惡行。 於是有人會問,如果道德相對主義是錯誤的,那麼我們當如何調和以下的兩個事實?其一是,不同的文化之間的確存在不少良性的、可接受的道德差異;其二是,有些文化中的行為(比如種族滅絕),即使那個社會的人自己普遍認可,其他社會的人會完全無法接受。有些文化差異並不造成嚴重牴觸,另一些差異卻像勢不兩立,這是怎麼的一回事?文化差異對於倫理學(和生命倫理學)有什麼意義? 為解決這一問題,有必要區分「道德」這個名詞的兩種不同含義,即:實證道德(positive morality)和批判道德(critical morality)。所謂「實證道德」,是指某個特定的社會群體事實上所接受和共享的道德。因此,推崇孝道屬於東亞人的實證道德,而允許屠殺或者任意處置(他們所認為的)「劣等民族」則是納粹德國的實證道德的一部分。 「道德」這個詞的另外一個意思是「批判道德」。它指的是用來批判真實存在的社會建制(包括實證道德)的普遍的道德原則、理由和論證。研究生命倫理學的學者通常都是在「批判道德」這個層面來思辨立論。這些學者認為,倫理學具有客觀性,因此他們會努力尋找客觀上正確的道德觀點,不管那有多大的困難。 至於在實證的倫理學(以及實證的生命倫理學)範圍,研究者關心的只是調查群體中人事實上擁有的道德信念和態度,而調查者對之不予批判。如果在一個社群中,绝大多數人都反對同性成年人之間相互同意的性行為,那麼根據(那個社群的)實證道德,同性戀就是錯的。同樣地,根據納粹德國的實證道德,殺害猶太人是被許可的。從這些例子中,我們可以得出結論:純粹的實證道德,或者實證道德本身,並沒有任何辯解(justificatory)的效力。 辯解效力 當倫理學家在論證某種做法(在批判的意義上)不可以被允許的時候,他們會提供理由來說明為什麼這樣的做法是錯的。同樣地,當我們說種族清洗是極端的罪惡的時候,我們會提出道德理由、原則和論證來證明事實確實如此,縱使那個共同體(比如納粹德國的共同體)中的大多數人都堅持自己的行為是可以接受。這表明,如果停留在實證道德層面,無論怎樣盡力仔細地調查研究,所得的實證結果也是無從轉化成任何(批判)理由,來讓我們決定接受或者拒絕那些行為。 根據批判的倫理學的觀念,為一個特定的立場作辯解而提出的道德理由,理應可以在客觀上判定為成立或者不成立。當然,道德理由之為客觀的方式,是不同於科學之為客觀的方式,正如數學的客觀性也不同於科學的客觀性或者道德的客觀性(參見T. M. Scanlon, Being Realistic about Reasons, Oxford University Press, 2014, chapter 2)。簡言之,某個道德觀點是否合理,必須通過其前提和結論的合理性,以及它所引致的後果來判定。 本文第二作者在《生命倫理的四季大廈》書中有一節談及中國文化,可以與上述論點互相對照(第99-100節)。在那一節我說,中國文化的確有珍貴可取的思想,例如在《論語.雍也》篇,孔子對弟子談仁政,說博施濟眾還不能算是「仁」,「己欲立而立人,己欲達而達人」,自己立志之外,推己及人,助他人通達正道,才是「仁」。這可以成為具普世性的倫理價值。中國傳統文化面對現代和世界,如何保持活潑的開放性是很大的挑戰。「去蕪存菁」已是濫調,更不宜借傳統之名,很方便地告訴世界說,我們的文化就是這樣的。僵固的傳統思想不一定是良好的價值觀。

Workshop on “Ethics and Regulation of Emerging Technologies”

Date: 12 June 2019 (Wednesday) Time: 9:30 a.m. – 4:45 p.m. Venue: Lecture Theatre 5, 3/F, Cheng Yu Tung Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Programme Rundown/Poster: Please click here Registration: Please click here List of Abstracts and Speakers’ Biographies: Please click here Event Recaps: Powerpoint Slides by Prof. Ainsley Newson – “Tempering Hype: […]

專業倫理的擴充(信報「生命倫理線」專欄 20.5.2019)

專業倫理的擴充 在上周舉行的醫院管理局周年大會有一個環節以專業倫理為主題。 我應邀講一個與專業倫理有關的自選題目。我選擇分享最近常在思考的一個範圍:醫學專業是否來到一個時代,需要我們較為寬廣地檢視它的傳統關注範圍,以至反思傳統的專業視野。這些思考,半是緣於觀察近年醫學界如何在一些新聞事件和公共議題上常常處於自辯的位置,不但看來侷促被動,有些意氣反應更顯得defensive。我的看法是十分初步的,其中含有生命倫理學的角度。 在來到現在的中文大學崗位之前,我也有應邀在兩間大學的碩士課程作客座教學。這是一些提供給醫療專業人員的碩士課程,範圍是作醫學倫理和醫療倫理。在開講時我常會借機會展示一張PowerPoint幻燈片,淺談一下專業倫理(professional ethics) 與生命倫理學(bioethics)之間的異同。 專業倫理主要關注具體的醫患關係,它的背景是行醫與醫務(medical practice)。 專業倫理使用專業行為守則(professional code of conduct),以此規範在醫務中的恰當行為、標準和操守。 這些行為守則並非全與醫生和病人的關係有關, 有些旨在規範醫生應當如何對待他的專業同行,以至及如何管理行醫的業務方面 (例如醫療廣告、告示牌) 等。 在醫患關係上,專業 規範的焦點是保障病人私隱、知情同意、尊重病人自主, 避免利益衝突,以及維持專業標準(standard of care)。 這當中有一些題目是與生命倫理學共通的, 例如尊重病人的自主權。此外也有其他共同的倫理原則,包括照顧病人的利益、 避免造成傷害,以及公平對待病者。 不斷變化的倫理 傳統上,專業道德是建立在一套穩定的標準和守則的基礎上面。 傳統上專業道德主要是以既定的價值觀為基礎,明確地界定自己關注的邊界或範圍,並且依靠專業的機構和委員會來體現這些價值觀。相對而言,生命倫理學卻是一個恆常在不斷變化和詰問的領域。它歡迎新的關注, 對新的問題進行研究討論。倫理原則是可以爭辯的,事實上也屢受挑戰。 在它的發展歷史, 生命倫理學總是避免受單一學科或個別專業所支配。遇有複雜課題,它往往會考慮到廣泛的倫理和社會影響。在辯論中,法律和社會科學的觀點會被吸納,對持分者的界定也往往從寬, 因此參與者是擴闊到臨床醫生和病人之外。 在現今社會,專業行為守則的條文有時會在法院受到挑戰,無論在本地或外國都有例子。 規管倫理行為的機構加入非專業成員是趨勢,不僅在醫務委員會, 臨床倫理委員會和研究倫理委員會早已是如此。 因為專業倫理重視穩固的傳統,當受到挑戰時,幾乎無例外地,專業的回應總是盡可能保持穩定和不變。在醫學專業內,改革的聲音總是落在下風 。因此,在公眾看來, 專業的改變好像總是勉強而行的, 有時甚至像是不情願改進。 在歷史上,隨著時間的推移, 專業倫理也會發生變化, 儘管可能變化緩慢。 醫學專業尊崇的希波克拉底的古老誓詞(Hippocratic Oath) 來到今天,只有一半內容仍與現代相干,而其中只有幾條倫理原則仍然有效。 現代社會不斷變化,專業堅守的條文便一次又一次地受到挑戰。 筆者認同專業道德不可以朝令夕改追求時髦,但有關專業倫理的討論不能封閉。醫學界承受住壓力不肯隨風搖擺,本是值得欽佩的也是重要的,因為有所堅持的專業倫理也是穩定公民社會的石柱。 然而, 對某些課題上,自限於既有的框框和視野難免讓人懷疑。在醫管局周年大會的發言中我列舉了一些例子來說明。 擴充專業的視野 其一是,體現在行為守則中的專業倫理有沒有忽略了,在日趨緊張複雜的醫療制度中,醫患關係正在發生重要的變化?專業標準能否孤立於醫療工作的環境,來判斷醫療失誤的責任? 當然, 在紀律行動,處分的輕重有時會考慮到失當行為的背景因素,從而緩減處分, 但事實上,專業紀律的審查不會預先擴大範圍去研究在惡劣的工作環境中專業標準能否經常切實執行。 放眼世界,醫療服務質素及安全已成為專門的學問領域,醫療失誤有系統性因素也有人為因素, 如何剖析兩者關係的知識正在不斷積累。不去理會這些知識,一味堅持界定醫療失誤為個人操守問題,是否能公平地反映現實和恰當地問責? […]

The National Academy of Medicine International Health Policy Fellowship Programme 2019/20 [Updated]

The CUHK Centre for Bioethics is pleased to call for applications for the National Academy of Medicine International Health Policy Fellowship Programme 2019/20 with the extended deadline. The National Academy of Medicine (NAM) is a leading independent advisory group on health policy in the United States and around the world. Its first-ever International Health Policy Fellowship Programme […]

個人須為自己的健康負責嗎? (信報「生命倫理線」專欄 15.4.2019)

個人須為自己的健康負責嗎? 高齡78歲的著名哈佛大學哲學家Thomas M. Scanlon今年1月18日來中文大學生命倫理中心的年度Lanson Lecture主講,我們請來香港大學陳祖為教授作評論回應,效果十分好。Scanlon有名著《我們彼此負有什麼義務》(What we owe to each other) ,以縝密思維分析「負責」(being responsible) 的多個層次。在歡迎晚餐上我在他鄰座,談到自己對哲學有基本的好奇和興趣,但未能窺探分析哲學的堂奧。他語帶關切地問:「為什麼呢?」好像在說,有這樣好的地方,你為什麼不去看看呢?這次Lanson Lecture,他講一課「健康的責任與選擇的價值」(Responsibility for Health and the Value of Choice ) ,我就認真地聽了,看能否一窺堂奧。 分析哲學的主旨不是為灌輸道德價值。Scanlon有一句名言,是昔年一次精英滿席的聚會上,聚會主人要求每人只准用一句話描述自己的工作時,他信口而出:” There are distinctions to be made, and it is worth making them well.” 這可以意譯為:「事理必須分明,值得致力明辨。」 Scanlon的哲學思想有一個重點,主張寬容地對待別人對事情的理性評價,但並不停留在「你喜歡怎樣就怎樣」。人與人相處,一方面尊重對方有權依于自己的價值觀對評價事情和作出抉擇;另一方面是透過說理來溝通。 為自己的健康問責 在醫療上面,尊重個人自主已是共識,但延伸的一個「負責」問題也值得思考:若是有人對自己的健康問題採取放任態度,到一天終於出了大毛病,社會是否無條件地補貼他的醫療費用? Scanlon引述另一個論者Julian e Grand的主張,加以評析和改進。這主張是,「當個人的健康情況是取決於他自己完全可以控制的因素,那麼他理應負責 (支付) 她(因未適當自我照顧) 而衍生的醫療服務需要。」 在這一點,容易想到的情境是:一個肝臟功能已見異常的病人選擇繼續享受海量的美酒,到肝臟壞死了,可以合理地期望怎樣的公費醫療為他包底? Scanlon認為,Julian e Grand的主張太苛刻,道理上也說不過去。很多有風險的活動,例如賽車、滑雪,人們是可以選擇不玩,但一般人不會認為當他們出了事,不應該有機會獲得政府資助的醫療服務。甚至婦女懷孕也有已知風險,你不能說懷孕與否完全可以由個人決定,因此出了併發症也是個人的事。 他提出要區分對個人行為的「怪責」(blameworthiness) 與「問責」(accountability) ,尤其是如果問責的結果是扣減政府對個人醫療需要的承擔。怪責是道德上的,即使很合理,也不代表可以完全抹掉政府或社會對他患病時的施救責任。 他提出比較溫和的主張:病人選擇的生活方式(例如喜歡高危運動)只是引致患病後果的一系列複雜因素之一,不能說,你的重病完全是自招的,理應自付醫療費用。另一方面,無論個人的選擇權有多重要,因為醫療費用要由承擔,社會應否對不同風險活動的醫療後果一律承擔,公眾有權作出衡量。 […]

The 2nd Asia Pacific Bioethics Education Network (APBEN)

Date: 29 – 30 March 2019 (Friday – Saturday) Time: 9:00 a.m. – 5:45 p.m. (Day 1) ; 9:00 a.m. – 1:00 p.m. (Day 2) Venue: Postgraduate Education Centre, Prince of Wales Hospital Programme Details: https://webapps.med.cuhk.edu.hk/apbpmed/APBP/2mtg/index.html To re-visit the lecture videos and powerpoint slides, please click here (see “lecture videos & ppts”). Please refer to the website of APBEN […]

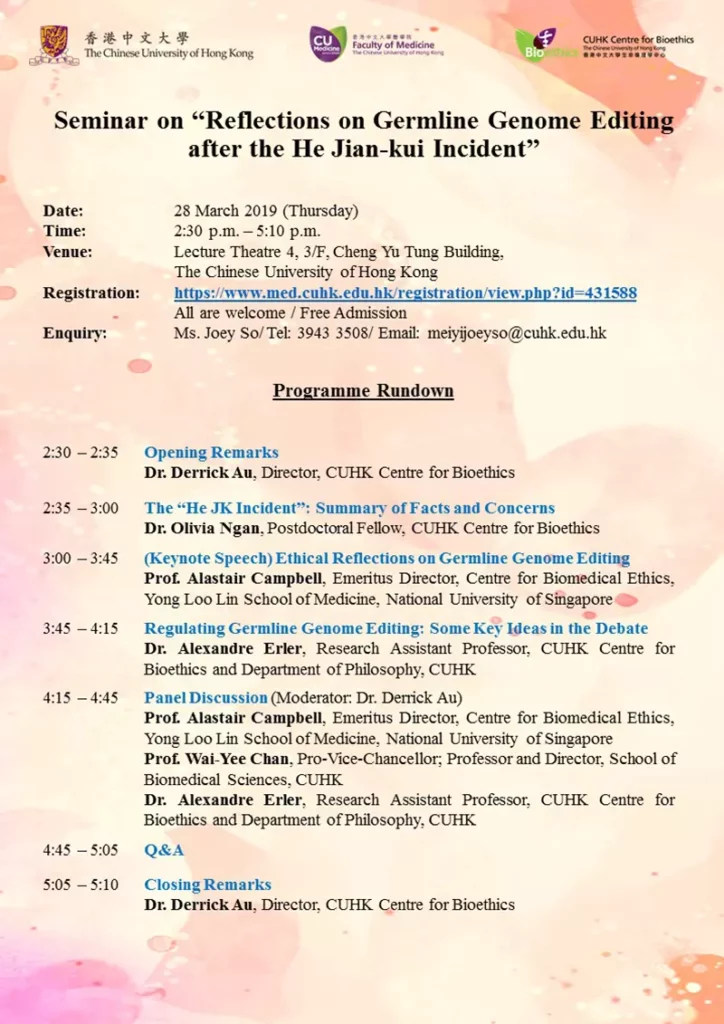

Seminar on “Reflections on Germline Genome Editing after the He Jian-kui Incident”

Date: 28 March 2019 (Thursday) Time: 2:30 p.m. – 5:10 p.m. Venue: Lecture Theatre 4, 3/F, Cheng Yu Tung Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin Location Map: Please click here Programme Rundown/Poster: Please click here Registration: Please click here (The workshop is full, registration is unfortunately closed) Event Recaps: Powerpoint Slides by Prof. Alastair Campbell – “Ethical Reflections on Germline […]

科研與生命倫理的國情 (信報「生命倫理線」專欄 18.3.2019)

科研與生命倫理的「國情」 去年11月「賀建奎事件」引發舉世嘩然,在1月21日中國官方新聞渠道發放了廣東省「基因編輯嬰兒事件」調查組的初步結論之後,似乎塵埃落定,但是重要的倫理學課題其實並未好好討論。調查指賀建奎為追逐個人名利,自籌資金,蓄意逃避監管,私自組織研究,進行國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。據說其中情節包括偽造倫理審查書、為規避愛滋病帶菌者不得接受輔助生殖的相關規定,策畫他人頂替志願者驗血。這些涉及刑事罪行,將移交公安機關處理。法律與倫理的問題經常有相連之處,但倫理爭議不能被簡化為犯罪違規與否的問題。 2月7日,四位知名的生命倫理學者,翟曉梅、雷瑞鵬、朱偉、邱仁宗,聯名在美國Hastings Centre 的論壇刊物上發表文章,在三方面嚴肅評論。這是一篇有分量的文章,在「賀建奎事件」爭議上,相信代表了中國生命倫理學界的主流觀點。 第一方面是,四位學者認為,廣東省調查組的初步調查是不夠透徹。公佈調查結果沒有提到賀建奎進行試驗所採用的知情同意程序是無效的。研究人員沒有向受試者透露完整的資訊,更以保密協定承諾向每對夫婦支付 2 8萬元人民幣,構成了不當的利益誘導。 學者更質疑,調查組未有調查賀建奎為何可以在2 0 1 8年有機會在央視的一個節目中宣傳他公司研發的所謂第三代DNA 測序儀器。誰給了他這麼難得的宣傳機會?當中有沒有地方或中央政府部門的利益集團在背後支持? 「狂野的東方」? 第二方面的評論是針對早前新西蘭University of Otago生命倫理學教授聶精保在同一論壇刊物上發表的言論。我在1月21日本欄〈賀建奎事件給2019年的兩份功課〉一文中 也引述過聶精保這篇文章。聶精保作了一個比較強的立論:賀建奎不是一般的急功近利的科學家,他是中國科技界的新星,是中國追求成為科技超級大國的計劃的一部分。在威權政府的國策底下,科學家和科技人有如士兵。這暗示了,當急於求成的期望成為集體的價值觀,科學研究的倫理規範就難言獨立。 四位學者對此立論絕不認同。他們回應:一些評論者把賀建奎的錯誤行徑視為明證,說中國的科學研究倫理已成為「狂野的東方」( “The Wild East” )。這結論不是基於事實,而是基於標籤定型。違反倫理規則的現象並不局限於東方。好些違反規則的研究案例既涉及東方,也涉及西方。在臭名昭著的Golden Rice試驗中,孩子們未經父母知情同意,就被用來研究轉基因改造水稻的營養效果,這是公然違反了中國的規定,而罪魁禍首是一名美國大學教職員工。最近成焦點的人類頭部移植計劃, 倡議者涉及一名西方科學家。賀建奎曾在美國的精英大學攻讀和工作。幾位美國科學家和學者都聽過他的基因編輯嬰兒計畫, 包括一位美國諾貝爾獎得主, 他反對這項實驗,但仍然擔任賀的一家生物技術公司的顧問。賀的導師是Rice University的生物物理學家,他似乎也參與了這項工作,因為他被列為基因編輯雙胞胎的論文稿的合著者。 四位學者說,無意捍衛任何威權制度,但提出在中國現政權和賀建奎的不當行為之間建立因果關係,不能太簡化。中國成功把航天裝置降落在月球的背面上,航天科學家並沒有違反任何法律或規範。與此同時,在韓國這個民主社會,前首爾大學幹細胞科學家黃禹錫就涉及現代最大的科學研究造假醜聞。 「國情」問題 他們雄辯,中國和西方之間並不存在什麼科學和倫理鴻溝(ethical divide) 。如果說,世界這邊是「狂野的東方」,那麼世界的另一邊同樣有「狂野的西方」。他們認為真正重要的問題是在「生殖基因組編輯」(germline genome editing,或譯「種系基因組編輯」)尋求全球的規範共識。基因組編輯可以應用在遺傳疾病的體細胞基因治療已無爭議;問題在用於預防遺傳疾病的基因組編輯是否也應允許。他們同意,鑒於賀建奎的冒進試驗,中國和其他國家應暫停用於人類生殖的基因組編輯,但是「不要把孩子和洗澡水一起倒掉」,當技術成熟,應該允許基因組編輯用於預防遺傳疾病。 這些觀點十分接近普世倫理的思維方式,但學者文章還有一方面的討論,頗為深痛惡絕地批評了現今中國學術圈的獨特問題,卻又似乎間接承認了「國情」始終是一個問題。 他們提出,應反思國際科研文化過於重視轟動一時的突破,同樣應該批評的是中國的現行政策,鼓勵大學的科學家在沒有足夠監督的情況下同時經營企業,而與大學分享部分利潤。這項政策促使科學家不顧國際和國家道德準則去快速牟利。 他們還批評醫院的政策,(優先)將醫生和醫學研究科學家晉升到主任醫師或主任醫師的位置。申請擢升的人必須在英文科學雜誌上發表多篇論文。許多中國醫生學能用英語寫作,因此就尋求槍手作者或的公司代筆, 偽造數據資料甚至整個實驗。儘管不能用英語寫作不是藉口,但偏重在英文科學雜誌上發表的政策應該糾正。 醫生的晉升不應取決於科學論文的發表,而應取決於他們的醫療工作和專業的品質。 作者未觸及為何國際標準的機構科研審查委員會(IRB) 制度在中國體制下總是未如人意。這當中或有一定的「國情」因素。

我看公共醫療危機 (信報「生命倫理線」專欄 18.2.2019)

我看公共醫療危機 農曆新年前,前線醫生和護士站出來,抗議公立醫院病房在冬季流感潮底下的可怕狀況。媒體紛紛說,公立醫院病房「爆煲」了。在公眾議論最熱烈時,我婉拒了出席一個公開論壇的邀請。邀請者蘇先生是我欣賞的一個節目主持人,這也是一個很好的節目,拒絕時便感到有些歉意。我解釋說,對於這個課題,我的想法不能在情緒最熾熱的時候好好表達。而且,我兩年前才從醫管局的管理崗位退役,現在無論是在論壇講解管理的挑戰還是批評現況,都不大合適。 還有一個理由是,論壇的形式需要在舌劍唇槍中用三言兩語就講得清楚和表態。我不介意舌劍唇槍甚至擦出一些火花,但這兩年間自己對醫療困局的思考,無論在內容還是方法上,都漸漸用上了倫理學的角度。倫理學的角度不易用三言兩語就講清楚,在高速對話中,倫理學的角度更容易被指「離地」。 在我的下一代當中有前線醫生和護士,他們盡心工作打得捱得,但也很認同醫生和護士工會是表達了他們的不滿。我們常有交談,因此我可以相當肯定自己在思考的事情並不「離地」,但這也一定不是「大路」的想法。 依我觀察,類似的不滿在去年和前年也有出現,媒體用「公立醫院爆煲」起標題也有好幾年了。今次與以前有兩點不同:第一是表達憤怒的強烈程度和得到的廣泛關注都是前所未見;第二是今次前線醫護人員,無論在接受訪問或是自發寫文章,都能鮮明而細微地描繪出醫院內惡劣的工作環境,令不滿的情緒變得立體地有血有肉。 出現各執一端 我也注意到,一些輿論領袖和資深的私家醫生加入了議論,評論文章擲地有聲,而為危機把脈獻策的人也不少。這卻出現「各執一端」的現象,也就是說,各個論者依其洞見,聲稱已經為危機作出了無可置疑的「確診」,但他們的診斷卻各自不同:有人斷定主因是醫管局管理不善(或疏於改進) ;有人肯定根本的問題是政府規劃失誤,沒有及早興建醫院,還大削醫護學額;有人力言醫生的保護主義令人力短缺是最大問題;有人說不受控制的醫療需求才是源頭問題;有些箭頭指向新移民;有人說關鍵在基層醫療和流感接種覆蓋率;有人想起「自願醫保」雷聲大雨點小。 如果把我自己過往提過的一些看法也加進去,還可以加添兩樣:一是不合理的專科割裂和過度醫療造成浪費;二是香港的所謂「公眾健康教育」長期側重叫病人及早求醫,而不是教人自理小病。依賴醫生醫院的心態普遍。以應對流感為例,看醫生吃「特敏福」變成「健康常識」,而多數人連分辨傷風與感冒的概念也沒有。健康教育的調子既然是教人要「識驚」,彷彿以為大眾「識驚」就會接種流感疫苗,那就不要怪責病人和孩童的父母「驚驚青青」地「濫用」急症室了。 倫理學的角度是問:每個人如何負起自己應負的責任? 對醫院危機的診斷,雖然眾說紛紜不能照單全收,但一定有價值。在位者的最大責任是要放下自辯的反應,從眾議中過濾出有價值的訊息,尋找能有助大局的處方。這不單考驗胸襟,也考驗智慧。局面和議題越是複雜,就越需要了解具體情況,以及細聽不同角度的看法。 細聽是基本的,也有深層意思:能尊重客觀事實和不同觀點,會減少自己的「感知誤差」(perceptual error) 。 這也適用於在批評的人。寫出擲地有聲、挖苦過癮的文章還不能算是已經盡了言責。細聽一下與自己不同的觀點,用原先不同的眼光細看,社會就能在對話中長進。 基本上我是害怕成見和教條主義的,尤其是挾著權力或利益的成見和教條。我認為先有立場然後在複雜的事情上面摘取材料和理據以鞏固自己的立場,並不是好的方法,也不合理。英語稱之為cherry-picking。 缺乏認真回顧 具體地看香港醫療的困局,我還注意到,人人之所以對危機的理解各有不同,不僅是因為難免「主觀」(我自己也在內) ,更深層的原因可能是:在過去20年或更長的時間裡,我們沒有好好記錄和回顧醫療服務是如何演變至今的。那些重要的政策是如何制定的?考慮了和沒有考慮什麼因素?為什麼我們選取了某些決政策和管理的思維模式? 我們未能好好記錄許多重大決策的歷史因由,例如為何政府在千禧年的頭十年選擇了限制醫院病床的規模,有點獨沽一味地擴大社區外展和門診服務?類似的問題很多,例如為何香港決定興建世界級的兒童醫院,而不是把資源投入到基本日常的公立醫院兒科服務當中。 還有,我們從未有認真檢視有關醫療的法律判決、投訴和專業紀律處分是如何影響著醫療的風險管理模式。現今的醫院服務,無論在管理層或前線,都非常小心規避風險,因而設計的程序自必傾向於繁瑣(例如核對、雙重核對甚至三重核對) ,這不單浪費時間,也令醫護工作機械化而失去滿足感。 好好地了解過去有助於清楚地思考未來。我們未好好討論過去,因此很易剩下粗疏簡單化的指責。齊來細看公共醫療的困局因由,是所有人的責任。

「賀建奎事件」給2019年的兩份功課 (信報「生命倫理線」專欄 21.1.2019)

「賀建奎事件」給2019年的兩份功課 權威科學期刊《自然》(Nature)發布2018年度十大科學人物榜,賀建奎位列榜單之中,但是以「反面人物」入選。他進行的「基因編輯嬰兒試驗」震動世界,「世界第一」並沒有帶來美譽。《自然》的特寫文章說,「他在世界舞台上登場得匆匆,消失得也匆匆。 」筆者直覺地認為有一天他可能在科技行業東山復出,但不可能在科學研究範圍再得到學術信任和資金支持。這個「賀建奎事件」卻為中國和世界的科學界拋出兩份功課,兩份功課都有一些迫切性,2019年就要動手做。 給中國的功課很清楚:怎樣建立、或改進,對科學研究和用於人體的科技試驗的管治。 給中國的功課 新西蘭University of Otago的生命倫理學教授Nie Jing-bao (聶精保)在美國Hastings Centre的論壇發表文章問:「為什麼是他?為什麼在中國?」他點出了一些體制、政治和社會文化的問題。急功近利輕視誠信並不是孤立現象。在此事件之前,賀建奎是中國的科技界的新星,入選了中央政府的最高科學專案「千人計畫」;中國追求科技創新是超級大國夢想的一部分。他不是一般的科學家,在科技企業與基因試驗之間游弋,如魚得水。體制上有許多利益相連的灰色地帶。 機構倫理委員會在中國尚在建設階段,審查力量有限。公平地說,中央政策部門近年正在這方面的改進下工夫,2016年10月前國家衛生和計劃生育委員會發佈的《涉及人的生物醫學研究倫理審查辦法》是有分量的文件,但顯然要在2019年進一步做功課。改進必須是實質的,不能徒具法規條文和形式上的機構倫理委員會。122位中國大陸科學家在第一時間發聯合聲明強烈譴責賀建奎的試驗,內容擲地有聲,但道德言辭本身並不是可信和可靠的制度。 The Hastings Centre是世界第一所民間創立的生命倫理學中心,本欄曾介紹它的兩位創始人之一Daniel Callahan (〈另闢倫理學蹊徑— 卡拉漢拒受哈佛馴服〉,2017年7月17日) 。2018年11月底,「基因編輯嬰兒試驗」的新聞在第二屆人類基因組編輯國際峰會的前夕引爆, 適逢Hastings Centre的學者Carolyn Neuhaus博士來我們中心訪問。筆者與她同在峰會的現場,細聽頂尖的學術界和科技界與會者對「基因編輯嬰兒試驗」的質疑,以及賀建奎的現場自辯。筆者其後接受了一些媒體訪問,也撰文提出疑問;(〈問什麼?- 關於眾人批評的編輯基因試驗〉,見2018年12月24日本欄) Carolyn Neuhaus返Hastings後有評論文章,提出一個問題,是筆者未有觸及的。這是向科學界提問,也是在提醒社會公眾:科學研究的走向並不純是科學界內部的事。 給科學界的功課 Carolyn Neuhaus的問題是這樣提出的: 這次峰會本來就有目標是「評估不斷發展的科學景觀、可能的臨床應用以及隨之而來的社會對人類基因組編輯的反應」,在介紹峰會的一段視頻中,峰會主席、諾貝爾獎得主David Baltimore說,峰會將提供一個機會讓科學界「共同商定我們想做什麼、想怎麼做,以及自主地共商什麼是對的、什麼是錯。」賀建奎違反了科學和倫理規範,這一方面說明了業界規範和同行進行國際監測的必要性,但另一方面, 它也顯示了,科學家實踐的自律是有其弱點和局限性。 科學界本身缺乏執法能力,它討論的大前提在很大程度上是要確保人類基因組編輯研究能夠有序地持續前進行,而不會首先思考,涉及人種遺傳的生殖系細胞基因組編輯(germline editing) 本身是否一個可取的創新研究方向。 在峰會上,也有出席者提出了相近的疑問:「科學界自我協商,尋找共識前行」的概念,是足夠的嗎?。Carolyn Neuhaus對此提出一系列的質疑:在哪些問題上需要達成共識?需要達成一致共識的 「我們」包括了誰?如何知道幾時算是已經達致共識? 她懷疑,由科學界以自身的共識帶領人類基因組編輯這樣一個議題,本身是一個值得稱道的目標。科學界的共識和道德上是否可取並沒有必然的關係。依她觀察,這些峰會的目的類近於尋找妥協,建立科學家之間關於遵守具體誠信守則的君子協定。這樣的妥協固然自有其意義,但它其實並不曾深究「我們」的共識有沒有真實穩固的道德基礎,更沒有期待人類社會進一步探討,應該達成什麼樣的共識。 科學界要做的功課包括:要確定人類生殖系細胞的基因組編輯是否可以安全、可行和公平可及?能否釐清科學研究和臨床創新之間的界限在哪裡?能否提升科學研究的透明度?如何讓公眾特別是媒體可以監察? 對於這些期望,科學界的回應可能是:科學界的自我規管與公眾監察和倫理討論應並行不悖。然而,「賀建奎事件」難免令人對科學研究的現行倫理規範有些不放心。 參閱: Jing-Bao Nie. “He Jian-kui’s Genetic Misadventure – Why Him? Why China?” 6 December, 2018; […]