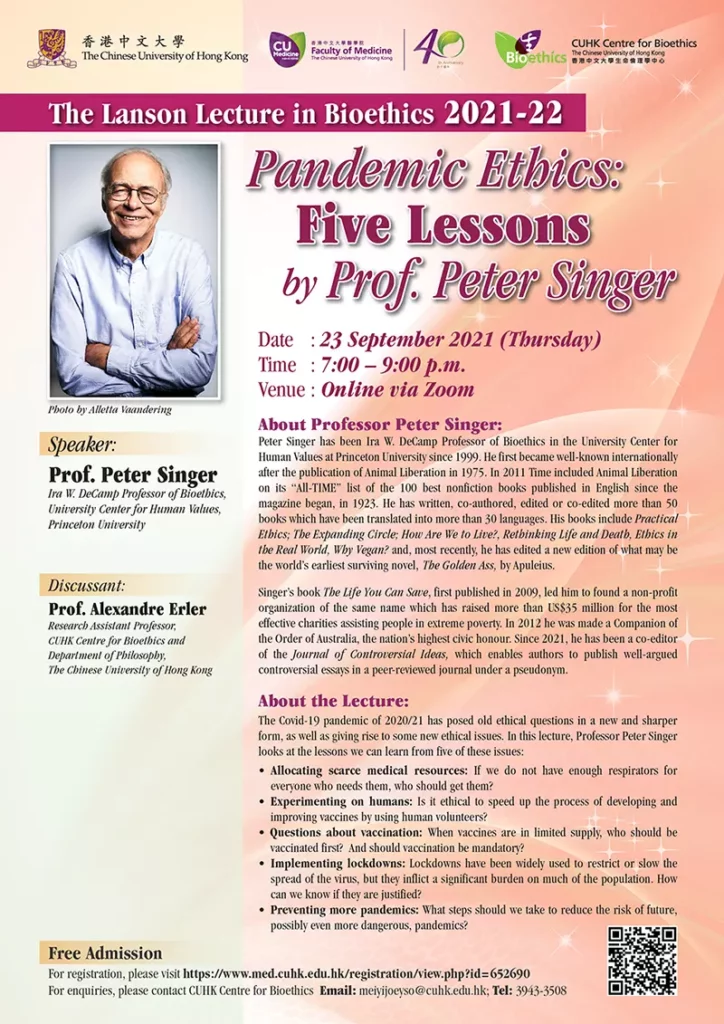

The Lanson Lecture in Bioethics 2021-22 – Pandemic Ethics: Five Lessons

Date: 23 September 2021 (Thursday) Time: 7:00 p.m. – 9:00 p.m. (Hong Kong Time); 7:00 a.m. – 9:00 a.m. (US Time) Venue: Online via Zoom Speaker: Prof. Peter Singer, Ira W. DeCamp Professor of Bioethics, University Center for Human Values, Princeton University Discussant: Prof. Alexandre Erler, Research Assistant Professor, CUHK Centre for Bioethics and Department of Philosophy, The Chinese University of Hong […]

[CUHK Centre for Bioethics Webinar Series] Seminar on “AI in Digital Health and Telemedicine – Professional Issues and Guidance”

Date: 21 September 2021 (Tuesday) Time: 10:00 a.m. – 11:45 a.m. (Hong Kong Time) / 2:00 p.m. – 3:45 p.m. (New Zealand Time) / 7:00 p.m. – 8:45 p.m. on 20 September 2021 (Monday) (Canada Pacific Time) Venue: The seminar will be conducted via Zoom. The meeting ID and password will be sent to registrants by email before the event. Speakers: 1. […]

Risk factors associated with bedbug (Cimex spp) infestations among Hong Kong households: a cross-sectional study.

立法有助預設醫療指示 (信報「生命倫理線」專欄 13.09.2021)

Covid-19 疫情全球大流行近二十個月,把很多其他重要的醫療議題擠開,可以視為抗疫的一種代價。雖然筆者在不同場合常常呼籲要關注抗疫以外的醫療衛生課題,但是回顧這二十個月自己在本欄寫的題目,抗疫倫理佔了三分之二。近日起了一個題目,談正在醞釀的預設醫療指示(advance directives,簡稱 AD)立法,恰好就讀到謝俊仁醫生在 Hong Kong Medical Journal 八月號刊登的評論文章,對政府的立法建議有精確而扼要的析述。我徵得謝醫生同意,在這兒翻譯介紹。謝醫生長期對香港的紓緩醫學、臨床倫理和生死教育多所貢獻,我們曾在醫管局臨床倫理委員會共事多年,十多年間一起討論與本篇題目有關的倫理指引頗多,印證了不少相近的觀點。以下意譯。為方便一般讀者,行文分段略有修改。 立法建議:政府於 2019 年 9 月至 12 月進行公眾諮詢,至 2020 年 7 月發表一份有關預設醫療指示的立法建議的諮詢報告,期望擬定草案,提交新一屆立法會作審議。立法建議讓年滿 18 歲或以上、精神上有能力行事的人士作出預設醫療指示,可以在患有預先指明疾病的情況下,拒絕維持生命治療(包括人工營養及流體餵養)。根據建議,預先作出的拒絕維持生命治療的指示和日常醫療情景中即時的拒絕是有相同的法律效力,當病人最後因病失去精神上的行為能力,醫生亦不可以單方面以病人的最佳利益(best interests)為理由推翻病人預設的指示。 諮詢報告建議使用一份標準格式的預設醫療指示文件(格式非法定),並不建議建立中央登記冊(按:這在公眾諮詢階段有不同意見,筆者傾向認同中央登記冊易生弊端)。預設醫療指示文件本身只是證明了當事人的指示,實施時仍須確認拒絕維持生命治療的指示是有效且適用(valid and applicable)。為了便於在醫院外的緊急情況下跟隨病人的 AD,報告建議採用「不作心肺復甦術」(Do-not-attempt- CPR,簡稱 DNACPR)法定文件(statutory form),醫生可預先使用該表格確認證明 AD 是有效且適用於疾病的情況,從而建議不進行心肺復甦。同樣地,DNACPR 文亦可以用於未成年人和未有 AD 的無行為能力的成年人,條件是他們被確知患有晚期和不可逆轉的嚴重疾病,並且親人和醫生需要有共識,施行心肺復甦術並不符合患者的最佳利益。 立法是里程碑 是項立法是關乎晚期醫護照顧的香港里程碑。其一是,可以清除一些法律上的不確定性和法律障礙。政府會在《精神健康條例》作出具體規定,使有效且適用的AD 具凌駕性,無論註冊醫生或監護人也不能以最佳利益為理由推翻有效的 AD 指示。同時,現行《消防條例》有關救護員必須復甦患者的責任規定也將改變,讓救護員可以接受和按照 DNACPR 表格的指示執行。 其二,法例可為醫護人員提供保護。如果醫護人員有合理理由認為為該 AD 並非有效和適用,則復甦救治亦不會承擔民事或刑事責任;如果合理地認為 AD 的確存在,是有效和適用的,亦不會因不給予(或撤走)維生治療而需承擔民事或刑事責任。同樣的法律保護也適用於處理 DNACPR。只要醫療決定是盡職合理,醫護人員可免於針對專業不當行為的紀律處分。第三,有了法例提供的信心,並且經過相應的公共教育,無論治療提供者、患者、家人或是公眾也能更好地接受使用 AD。 立法有利,但在臨床上醫生和專業組織也有需要留意的地方。 臨床醫生須知 在尊重 AD 之前,臨床醫生必須決定 […]

‘This can’t be the new norm’: academicsx’ perspectives on the COVID-19 crisis for the Australian university sector.

A Blended Peer-Assisted Learning Using Video Conference System for Anatomy Education: Students and Facilitators Perspective.

Socioeconomic Patterns of COVID-19 Clusters in Low-Incidence City, Hong Kong.

放任感染 英國通往群體免疫之路? (信報「生命倫理線」專欄 16.8.2021)

近期筆者一直在觀察英國 Covid 疫情的走向。它在 7 月 19 日一次過解除幾乎所有抗疫限制,至本文定稿時(8 月 9 日) 已近三周。6 月下旬消息初傳出決定解禁,要走向「與病毒共存」,各方交相批評。幾千名學者專家公開連署,指這是一場「危險、不道德的實驗」,呼籲首相約翰遜 (Boris Johnson)不要一意孤行。首相反問:「此時不解禁,更待何時?」國內外媒體多以「Boris Johnson 的豪賭」起標題,等著看他自食惡果。當時估計,在最壞的情況,全面解禁後,單日確診案例可能飆升至 10 萬以上,可以沖潰醫療系統。這最惡劣的情況並未出現,本報上周有專題報道比我還快一步作出判斷:「英解禁暫勝一局 疫戰入秋見真章」(8 月 7 日/8 日,A14 版)。 從一開始我就不認為這只是好勝的首相的一場豪賭。我看英國的解禁是經過計算的大實驗,值得分析,因為他山之石可以攻玉。香港宜保持國際視野,不要嗤笑他一下,就隨手丟掉很可能有用的參照。 在解禁前夕,7 月 18 日英國新增 47,599 宗確診,7 天平均數亦達 44671宗,因此心焦的專家估計的最壞情況(每天確診 10 萬宗以上)的確可能出現的,這時全面解禁怎能算是理性決策?即使是原則上認同社會需逐步適應與病毒長期共存,英國的解禁在時機上似乎是不必要地急進。當時英國約有69.5%人口接種了最少一劑疫苗,54.2%人口完整接種了兩劑。首相問「此時不解禁,更待何時?」其實是有答案的:據調查,只有約一成英國人對接種疫苗有保留,而接種計劃進度良好,多幾個月就可以超有 8 成人口完成兩劑接種,到時才解禁風險會較低。 實驗經過計算 然而解禁前另一些數據卻較為正面。在年初英國的上一波疫情,每天確診數字飆升至 4、5 萬,隨後便有每天 3 千多宗嚴重病例需入院,對醫院做成很大壓力;但在今次這一波卻非如此:雖然解禁前每天確診也有 4 萬多宗,但每天「只有」幾百宗嚴重病例入院。英國政府的研判顯然是,疫苗的保護作用(在減輕嚴重病情方面)已在發揮效力,滿足了解禁的基本條件。此外也有正面的分析指出:雖然至 7 月中每天新增確診個案和入院數字都有上升,但上升的速度已連續多天下降,顯示即將見頂。 結果亦是如此。確診數字在解禁後第 2 天便見頂,之後頗為快速地回落,至 7 日底已落到每天 3 萬宗以下,每天入院數字看來也會在每天八百宗以下見頂。如果這是一場「豪賭」,首相豈不是賭贏了嗎? 筆者看還未可斷定,需要多看三數星期的入院情況。即使結果未定,當地漸見一些有用的回顧分析。為什麼疫情會回落?一種分析是,在早前抗疫措施鬆懈的日子(包括 […]