從經驗和反思學習生命倫理 劉善雅博士 (信報「生命倫理線」專欄 11.12.2023)

劉善雅博士中文大學生命倫理中心聯席總監 這幾年參與生命倫理教學,留意到學生在「認知理解」與「實踐行動」上不大配合,好像「學」一套、做一套。大道理和倫理原則應容易明白的,但問到個人實質行動時,從分析到結論也普遍二元化,甚或自我中心地合理化。 一個例子是全球醫護接種流感疫苗百份比(尤其亞洲)偏低的現象。接種流感疫苗無疑是有好處,那麼,在座同學要到醫院探訪病人之前,有接種疫苗嗎?回應是尷尬而不失禮貌的微笑。 同學的解釋,多從原則主義出發,其中的尊重自主(Respect for autonomy) 為首要考慮,相比之下,義務和無私原則比較次要。至於不接種的原因,也流於道聽途說。 另一例子乃老人照顧或安寧療護。學生認同管飼(俗稱插胃喉)會為病人帶來痛苦,是不應該的。除此之外還有什麼要考慮?病人接受管飼與否,應如何決定?決策過程是怎樣?問到將來行醫可能面對的最大挑戰是什麼?回答頗為一致︰害怕做決定而帶來的風險,甚至危及病人性命,或被家屬告上法庭,覺得有很大責任。 當然能明白醫生做決定要謹慎,這是好事。然而,我嘗試去了解學生害怕做決定的原因,思考出現上述狀態是否源於教育上未有好好裝備他們需要的勇氣和智慧。 撇開社會問責風氣帶來的壓力,大致理解是,我們從小在香港的教育偏向着重「操練」,總在尋求最直接、達到最大效果的結論,一秒到埗、一擊即中的思維,往往忽略過程,思考趨向公式化,這不利於學習倫理。 我想起當年考公開語文口試,老師建議的方程式——由個人、家庭、社會的推進為討論的主要結構,原則上這模式可套用於大部份議題。不過,畢竟考試還是求分數,講大道理固然會「穩陣」得分,但始終要依賴大家多看報多閱讀,內容才會充實。歸根究柢,在追趕課程的大前提下,利用課堂反覆討論一個議題會很奢侈,更不要說去了解個人及大眾的價值觀,側重技巧操練及大道理的常態變得無可避免。學生被訓練如何去「玩」考試這遊戲,最怕「答錯」(可能只是說出了非主流答案) ,因而隱藏甚至乎懷疑自己心底的真實想法,十分可惜。 自主與自由 學習生命倫理的一種方式是反思經驗(reflecting on experience)。醫學應用倫理解決問題的思維和技巧,與科學數理訓練不一樣,後者容易以因果理解,眾多可能性會被收窄到數個或單一的原因。應用倫理着重經驗和同理心的培養,明白事情可以有多向性,更需要人生經驗、思想的沉澱與磨練,面對道德兩難時更要退後一步了解如何選擇,反思學習能夠幫助建構及審視倫理價值。有文獻【註】分享案例利用反思學習,於臨床教學能促進醫生與患者的關係,學習以人為本的照護及促進醫生職業倫理的成長。 現今大學入學時學生年紀尚輕,要年青人完全明白病患的無力感及困難,着實是有點苛刻。我們嘗試在課程內容作出微調,讓學生在倫理基礎上,花多點時間討論和回想自己的經驗,並鼓勵從體驗學習中「製造經驗」,希望更能帶出他們對病患及家屬的同理心。 在這裏分享一些例子︰有時自主(autonomy)會被誤解為與自由(freedom)相若,並在任何情況下都要絕對遵從。那為何是尊重病人自主而不是尊重病人自由呢?他們列舉了兩者分別,並回想自己在小朋友時已經希望有自主,卻開始意識到並非所有自主皆絕對合適和合理。討論經典的「電車難題」時(抉擇會導致被綁在路軌上不同人數死亡),他們起初覺得輕而易舉,但每次改變被綁在路軌上的人設定,選擇也就變得困難,因而明白到人命的數目並非取捨的絕對考慮,大家也覺得這些討論有趣,從反覆回答之過程亦對自己的價值觀加深了解。 刺激思考 另一嘗試乃針對同學們身邊未必有長者或要使用軟餐的親友,邀請同學參加軟餐製作工作坊,體驗進食軟餐者的感受。 以上是低年級醫科生的倫理訓練。個人覺得這是一個讓他們明白醫學倫理、打開討論和刺激思考的重要時間。我特別在意「怕答錯而隱藏甚至乎懷疑自己心底的想法」這點,與現今不少停滯不前的醫療政策討論可能有關係。很多時候,政策有經過公開諮詢,可是未必有太多人參與討論或表達意見。可能大家覺得無辦法參與,對如何討論也無從入手。 我們相信,對醫學應用倫理有基本理解,有助建立討論能力。明年1月份在中大開辦通識科「生死與健康:生命倫理綜觀」,歡迎本科生(包括非醫學生)參與,亦會有電影欣賞及工作坊,希望會有更多人認識生命倫理議題和參加討論。 註: AMA J Ethics. 2017;19(4):349-356. doi: 10.1001/journalofethics.2017.19.4.medu1-1704。

The National Academy of Medicine (NAM) Distinguished Lecture cum International Health Policy Fellowship Seminar

The National Academy of Medicine (NAM) Distinguished Lecture cum International Health Policy Fellowship Seminar Date and Time: 9:00am – 12:00pm (Monday, 4 December 2023, HKT) 8:00pm – 11:00pm (Sunday, 3 December 2023, EST) Venue: (In-person) Cho Yiu Conference Hall, G/F, University Administration Building, CUHK (Online) Zoom Webinar Distinguished Guests: Prof. Rocky Tuan, Vice-Chancellor and President […]

兩種死亡︰心臟停頓與腦幹死亡(信報「生命倫理線」專欄 13.11.2023)

病人躺在病床,一動不動,心臟監測儀顯示出一條直線,病人斷氣,死了——這是電視劇中死亡情節的典型場面,也是很多人對心臟停頓而死的理解。心臟停頓死亡與失去知覺、呼吸停止和沒心跳有明顯關係,很容易理解。 然而,原來有一種相對地難以理解和接受的「死亡」︰病人還有心跳,也看似有呼吸,卻因腦部嚴重受創,已達到不能再存活的地步,叫做「腦死亡」(腦幹死亡)。這是腦死心不死﹖ 心臟停頓死亡,是因各種疾病而導致器官功能衰竭的最後結果。心臟一旦停頓,血液循環系統也不再運作,各個器官(包括腦部)失去營養及氧氣,人自然活不了。因此,心跳有否停頓,可說是人們理解生與死的關鍵訊號。 腦死亡則由於嚴重的腦部創傷,導致腦內壓力(顱內壓)升高,再引致腦內正中心的腦幹受壓、受損而失去功能。腦亦是人的重要器官,一旦不能運作,便不可自主呼吸,可是,現今醫學科技進步,腦部重創的病人,仍能靠呼吸機、強心藥及其他入侵性的維生治療,在沒腦功能(腦幹功能)的情況下,也可以讓病人的心、肺、肝、腎及其他器官正常運作。 由於各個器官功能可正常運作,病人的心臟依然在跳動,即是說,就算病人腦部(包括腦幹)可能已經完全失去功能,但醫生也不能依賴心臟停頓來診斷病人死亡。 香港與世界上大部份地區一樣,面對心臟死亡與腦幹死亡,不論在醫學上、倫理上抑或法律上,都是同等的。 診斷腦死亡的最初階段,需要兩位富經驗的醫生,來判斷病人腦部受損的嚴重程度是否足以導致腦死亡,以及排除一些容易逆轉的病因(包括藥物、低溫症等)。 診斷程序嚴謹 診斷腦幹死亡的後期階段,要上述兩位醫生進行一系列的臨床檢查,去斷定病人是否已經失去所有的腦幹反射。腦幹反射與大家認知的膝蓋反射相類似,如果反射反應需要經過的腦細胞沒受損,醫生就能觀察到病人正常的反應; 相反,如腦幹已失去功能,所有反射反應都會消失。 診斷腦死亡的最後步驟,是證明病人在足夠刺激下仍然沒有自主呼吸的能力。 心跳停頓是明顯的死亡指標,不過,腦死亡看起來卻沒那麼明確。有人可能會質疑,無論電腦掃描顯示腦出血的情況有多嚴重,不論醫生重複腦幹反射檢查多少次,亦不能夠絕對肯定所有腦細胞已失去功能。也有人會質疑,腦死亡的定義,乃醫生根據個人觀感來對個別病人作出的判斷。 不能否認,如果醫生等待每一個嚴重腦創傷的病人,發展至所有腦組織完全壞死才去證實病人死亡,就能完全免除質疑,但這並非一個尊重離世病人的處理方法。時至今日,腦死亡的定義已經十分清晰,無異於其他疾病的診斷,當腦死亡的診斷是清楚分明的時候,醫生有責任為病人的腦死亡作出判斷。 在上世紀七十年代,英美醫學家已開始運用「永久性喪失腦幹功能」來定義腦死亡。直至現在,各個國家對腦死亡的定義已大致相同,只是在診斷腦死亡的細節執行上,基於各個國家在法制及醫療系統上的差別而有所不同。 生死界線清晰 香港危重病學會於2001年發布第一份《通過診斷腦幹功能永久性喪失以證明死亡的指引》,其後持續作出修訂,最新一份的修訂已於今年完成,並為醫管局所接納。 這份指引,從首次發布到每一次修訂,皆參考了最新的醫學文獻和反覆討論,每一個建議都經資深醫生深思熟慮才提出。 不論是腦死亡抑或心臟停頓死亡,醫生皆要在診斷死亡的準確性、實際的可行程度,以及對離世病人的尊重之間取得平衡。市民大眾需要明白及信任的是,現今醫學上對死亡的定義的確是由人訂定的,由人來判斷也是不可避免的,但人為的定義和判斷必定是建基於科學證據,確保能夠對「仍然生存」以及「已經離世」作出一個清晰分界。 腦死亡的狀況,其實是面對一個仍有心跳及血液循環的已離世病人,醫生及早診斷腦死亡這一個臨床情況,不但維護了離世者的尊嚴,也為離世病人提供了捐贈仍然正常運作的器官予有需要人士的機會,因此,腦死亡與器官捐贈經常被放在一起討論。 要強調,腦死亡的診斷絕不會摻入捐贈器官的考慮,無論器官能否捐贈,醫生也會獨立清晰地診斷腦死亡個案。 在醫學倫理的規範中,器官捐贈必須符合兩個條件︰一、 只有已離世的病人才可以捐贈器官。二、 進行捐贈前已獲得器官捐贈者或家人的同意。本港現時進行的器官捐贈宣傳方向,側重以遺愛人間來鼓勵市民登記成為器官捐贈者,卻相對地忽視了教育公眾接受什麼是腦死亡。 若市民明白到腦死亡是等同於心臟停頓的死亡,接受腦死亡是真實的死亡,家屬才會考慮讓離世者獻出他的器官,器官捐贈才有機會成事。 總括而言,腦死亡是一個清晰、合法、合理,而且合乎醫學原則的死亡定義。要讓一個剛剛失去至親的離世者家人接受腦死亡並不容易,然而,如果整個社會能提高對腦死亡的接受程度,不單有助家屬接受死亡的客觀事實,也維護了離世者的尊嚴。

The Lanson Lecture in Bioethics 2023-24 – Medical Malpractice: Before Conception and Before Birth

Date: 28 November 2023 (Tuesday) Time: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. (Hong Kong Time) Venue: Lau Chor Tak Lecture Theatre (LT1), G/F, Yasumoto International Academic Park (YIA), CUHK Location Map: Please click here Speaker: Prof. Jeff McMahan, Sekyra and White’s Professor of Moral Philosophy, Oxford University; Professorial Fellow, Corpus Christi College, Oxford […]

New Territories West Cluster (NTWC) Quality Seminar Series 2023 (organized by NTWC)

Our Centre Advisor, Dr. Derrick Au, will be speaking on the topic of “Good Medicine: Between Poor Medicine and Excellence” in the upcoming New Territories West Cluster (NTWC) Quality Seminar Series 2023 organized by NTWC on 10 November 2023 (Friday). Please refer to the posters below for details of the seminars and registration.

A Talk on “Bioethics in Medical Education – The Hong Kong Experience” in the “International College of Surgeons (ICS) Luncheon Symposium”

Our Centre Co-Director Dr. Ann Lau was invited to deliver a talk on “Bioethics in Medical Education – The Hong Kong Experience” in the Luncheon Symposium organized by International College of Surgeons (ICS) on 19 October 2023 (Thu).

淺談人工智能與醫學教育(信報「生命倫理線」專欄 16.10.2023)

人工智能(Artificial Intelligence, AI)技術的出現和發展正在改變醫學教育全貌。 近期,李嘉誠先生向香港兩大醫學院分別捐款3000萬港元,支持通過AI發展醫學教育和相關研究。 被譽為「現代醫學之父」的 William Osler (1849-1919)曾説,醫學是一門充滿不確定性的科學和一種充滿可能性的藝術,這種屬性不斷驅動醫學發展和診療水平進步。 醫學行業的瞬息萬變也帶動醫學教育的改革,要求醫生以一種更積極方式進行培訓。AI在醫學教育中的應用已經超越了以往限制,它不僅為未來的醫學專業人員提供了全新學習和培訓方式,還在臨床實踐中發揮關鍵作用。 全新學習方式 傳統的醫學教育通常以標準化方式進行,即所有學生都使用相同教材,接受相同課程和評估。如今,許多研究者將AI作爲一種新型教學方法,結合AI提升教學效果。例如,内地人民衛生出版社發布的第九版内科學教材,對傳統紙質課本做出了更新變化。他們為課本中的插圖加入了增強現實技術(Augmented Reality, AR),學生在上課時通過相對應的App掃描器官插圖後,即可得到三維模型,使得器官結構更加立體,並可360°旋轉放大查看,幫助加強學生對相關知識的理解和認知。 另外,老師可以利用AI算法分析每位學生的學習習慣、知識水平和弱點,為他們量身制定學習計劃。例如,如果一位學生在解剖學方面表現出色,但在臨床診斷上遇到困難,AI可以調整教學材料,提供更多與臨床相關的案例和資源。這使學生能夠更好地發揮他們的優勢,同時彌補不足。這種個性化的學習方法將很大程度上提高學生的學習效率和成就感,並通過自主性激發學生的學習熱情,幫助他們更好地應對在未來臨床實踐中可能面對挑戰。 再者,AI與虛擬實境技術(VR)的結合建立了高度真實的模擬場景,為醫學生提供更多書本或教室等固定環境中無法參與現場臨床技能訓練的機會。例如,内地清華大學醫學院的「智慧現實虛擬臨床教學中心」,於2017年率先開啓了「AI+VR」的臨床教學培訓新模式。該模式利用AI技術處理患者的CT、核磁共振等影像數據,並將其轉化為真實的人體三維結構,然後映射到虛擬空間。學生可以在虛擬環境中,全面觀察患者的真實人體結構,深入研究解剖細節,並使用手勢和語音進行互動。在新技術幫助下,學生可以實時分析器官和病變的立體幾何特徵,以提升對疾病的診斷。 此外,虛擬環境還支持虛擬解剖、模擬手術和手術風險評估等功能。這種安全環境可以讓學生反覆練習,提高他們的臨床技能和自信心。 當然,任何事情皆有正反兩面。AI在醫學教育所產生的倫理問題也值得注意。AI 在醫學教育中的應用通常需要收集和分析大量的數據,例如學生訊息、患者信息、醫療記錄、影像等包含較爲隱私和敏感的個人資料。如果缺乏相關法例或監管來嚴格管理,會存在不當使用、濫用、洩露或盜竊數據的風險。 暫且不探討誰應該為風險承擔責任。此類事件一旦發生,醫學教育者與學生之間,又或與患者之間可能會出現信任危機。而無論對於教育行業抑或整個醫療保健系統而言,信任都是至關重要的。 存在倫理問題 一些教育者擔心,AI技術所提供的便利程度,可能會使醫學生在專業知識和技術上產生惰性。他們會因爲過度依賴機器所提供的答案,而不願意再做進一步思考或深入研究。這種擔憂亦正是筆者在體驗AI相關工具後所產生的顧慮。 目前,AI對一個問題的考慮和分析缺乏深度,並不能取代人腦的批判性思考。而醫學學科的特殊性,其一就在於它的複雜性和多樣性,要求醫學生不斷追求對知識、人體和疾病更加深入的研究。如果只是單純地停留在廣度,學生對於知識和技術的掌握會停滯不前。 因此,學生應該在被鼓勵使用AI技術的同時,認清AI 只為提高醫學教育質量的輔助工具,而非學習惰性的來源和藉口。 除了專業知識,人文教育是醫學教育中的關鍵性元素。在國際醫學教育專門委員會(IIME)制定的「全球醫學教育最低基本要求」中,高達68%的評估指標與人文教育有關。如今,雖然AI已經實現了數據智能,卻尚未能達成情感智能。換句話説,AI在課堂教學中側重於基礎科學和臨床技能,不過,缺乏對學生人文質素的培養。現有的AI技術無法模擬真實世界中的情感和情感反應,沒法幫助學生建立同理心,即讓他們懂得如何去理解、尊重和回應不同患者的價值觀和需求。醫生對患者的同理心通常需要面對面的互動,而這種連接情感的能力很難通過技術和機器實現。 因此,我們可以看到,AI正通過為學生提供更多機會和資源改變醫學教育的方式,但同時也會帶來倫理挑戰。如何在兩者之間尋求平衡,需要醫學教育工作者在不斷的實踐中尋找出答案。

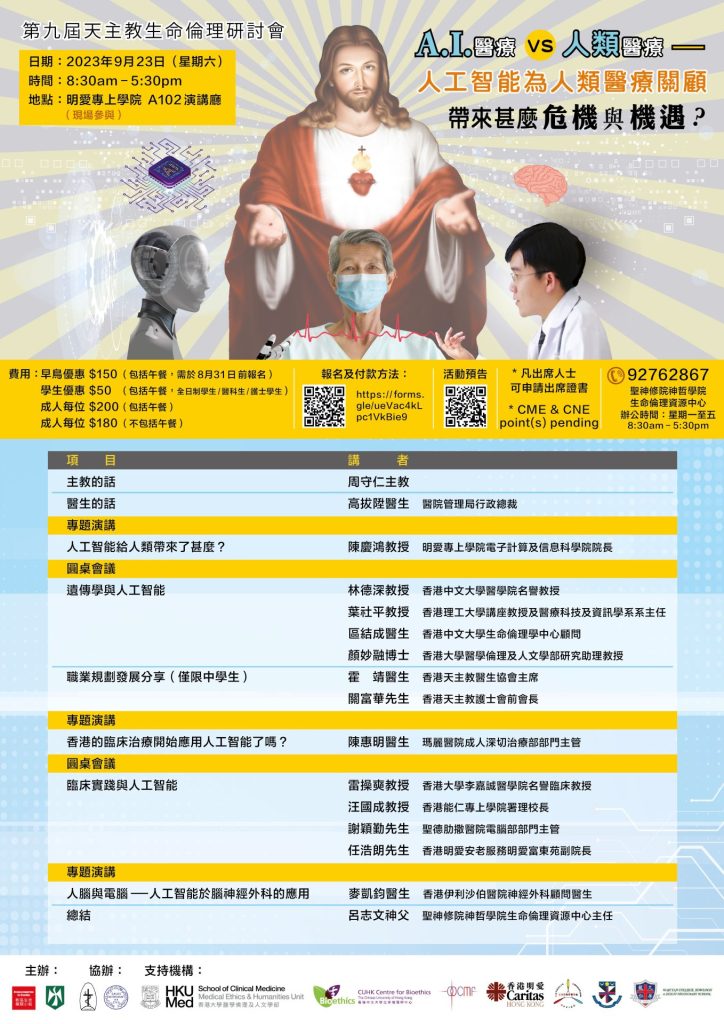

The 9th Catholic Bioethics Conference on Ethics of A.I. in Clinical Practice 2023 (Holy Spirit Seminary College of Theology and Philosophy Bioethics Resource Centre and Diocesan Bioethics Committee)

Our Centre Advisor, Dr. Derrick Au, will be one of the panel discussants in the Roundtable on Genetics and A.I. in the 9th Catholic Bioethics Conference on Ethics of A.I. in Clinical Practice 2023 (第九屆天主教生命倫理研討會–「A.I.醫療 vs 人類醫療-人工智能為人類醫療關顧帶來甚麼危機與機遇?」) organized by Holy Spirit Seminary College of Theology and Philosophy Bioethics Resource Centre and Diocesan Bioethics Committee on 23 September […]

Training Workshop on “Discussion and Brainstorming on Advance Directives Legislation” (organized by Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Limited)

Our Centre Co-Director Prof. Roger Chung was invited to give a presentation on “Advance Directives and Medical Ethics” at the training workshop on “Discussion and Brainstorming on Advance Directives Legislation” organized by Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Limited on 19 September 2023 (Tue).

學術道德與生命倫理(信報「生命倫理線」專欄 18.09.2023)

學術研究並非易事。最近和學術界的朋友聚餐時談起大家的研究進展,一位朋友說,他常常迫於使用他博士導師的實驗方法,以致難有什麼科研突破。 我問:「那你為什麼不用你自己的方法去研究呢?」他答道:「因為我發表論文用的數據都是在他的實驗室裏做,如果我用自己的方法,就算有了成果,沒得他同意就無法使用這些數據發表論文。」 這讓我不禁聯想起,生命倫理領域良知反對權(right to conscientious objection)的話題。引申一下,朋友的問題是否也關乎學術良知遭受壓抑? 從涉足學術殿堂伊始,我們就被灌輸學術倫理(academic integrity)的各種金科玉律,比如資料不得造假、不能剽竊他人觀點、尊重版權等。但是,很少有人思考,如果學者違背自己的良知或信念,專攻自己認為價值不大的科研專案,又或者採用自己不能接受的思路,去論證心底極為反對的觀點以迎合主流權威,那麼這些行為又符不符合學術倫理? 如果只是從績效角度衡量,一個學者迫於壓力而啟動自己認為價值不大的科研專案時,他依然可以一絲不苟地遵守學術倫理的基本要求,得出的數據可以是真實並符合實驗規範的。 甚至,即使用自己並不接受的思路,去論證一己覺得荒謬的觀點,技術上也可以很有原創性。 良知自由 中世紀哲學家常常用精巧繁複的邏輯,來論證連他們亦覺得可笑的問題,例如針尖上可以站幾個天使。從學術倫理看,這好像沒有什麼問題。可我認為,學者寫違背良知和信念的文章,做違背良知的實驗,是嚴重的學術不端。 學術倫理,約定俗成的表達academic integrity,並非academic ethics。然而,很多時候人們連integrity的本義都不曾釐清。 根據《史丹福哲學百科》的定義,integrity就是人內心各種價值觀念和諧地統一在一個人格裡面。 表裡不一的行為未必會直接傷害別人,卻會招致內心強烈的不安和撕裂,例如在墮胎合法的國家,信奉天主教之醫生如果按照孕婦要求為她們墮胎,這沒傷害孕婦,卻傷害了自己,因為他的宗教信仰反對墮胎。 為了履行職責,這些醫生仿佛需要在自己人格中分裂出一個世俗的、反宗教的另一個自己來操作墮胎手術。於是,這些醫生便失去了和諧統一的人格。有鑑於此,在墮胎合法的國家普遍允許有宗教信仰的醫生,根據自己的良知拒絕(conscientious objection)墮胎要求,為保護醫生的integrity。 何以醫生的良知自由受到保護,學者的良知就不能受保護呢?隨著科學日益進步,專業分工日益細化,知識界的學科分類也變得越來越錯綜複雜。在一個大的學科下面,可能有成百上千的權威,但放到下面的細分學科,可能就只有數個學術權威。隔行如隔山,學術權威們即使意見不一亦不便干涉別的學科。這好比,我研究的倫理學雖然屬於哲學的一個分支,不過,我對於哲學的其它細分學科如美學便屬外行。學科之間壁壘愈來愈高,這是一個自然的過程,但也造成要面對的問題:知識的話語權很容易掌握在少數學術權威手中。 現今學術機構對於論文高產有近乎偏執的追求。這種偏執無疑加劇了學術良知的不自由。 青年學者要發表論文,必須經過同行專家審閱,而同行評審經過學科細分之後,又很容易局限於由少數權威組成的狹窄圈子中,偏離他們看法的論文便容易受到排擠。為了發表論文,青年學者有時候不得不迎合掌握話語權的權威。經常性地迎合權威,最終讓學者失去獨立人格。 為制度辯護的人會說,任何產業之進步皆必須從壓力中獲得動力,學術產業也不例外。我不反對「沒有壓力便沒有動力」的說法,然而,我們必須慎重地權衡:科研壓力為學術進步帶來的貢獻和壓力對學術良知的侵蝕,二者孰輕孰重,有沒有失去平衡。 權威與創新 權威代表既有思維和秩序。我不否認學術權威的創新能力。問題是,科學創新需要有空間和自由,如果不和異端思想發生碰撞,就算學術權威亦難以突破自身局限。也不否認當青年學者成為某個領域的權威人物後,他們將擁有更多空間去實現創新突破。 可是,學者從入門到成為權威並非一蹴而就的過程,要經年累月的積累。人愈年輕,思維愈活躍,靈感愈豐富。在學者創造力最強的階段不賦予他們發揮才能的空間,反而使他們迫於績效去迎合主流,豈不捨本逐末? 再者,沒良知自由將對青年學者造成心靈扭曲,失去良知自由的人,要在真實人格之外分裂出一個不真實的自己,來處理現實和理想的張力。試想像一下,一個心靈扭曲之青年學者長期壓抑自己的真實想法以迎合權威,有朝一日當他自己也成為權威後,他將以怎樣的面目面對自己的後輩,面對世人? 基本上,在分工日益精細的今天,我對學術權威的意見變得單一而感到擔憂,因爲圈子愈小意見愈容易統一。長此以往,不僅會侵蝕青年學者的良知,更會阻礙知識進步。