Centre Co-Director Prof. Roger Chung Interviewed by South China Morning Post

Hong Kong’s Terminally Ill Will Have More Say In Medical Treatments And Deaths Under Proposed Amendment To Law 转载自 SCMP.COM (10 May 2023)

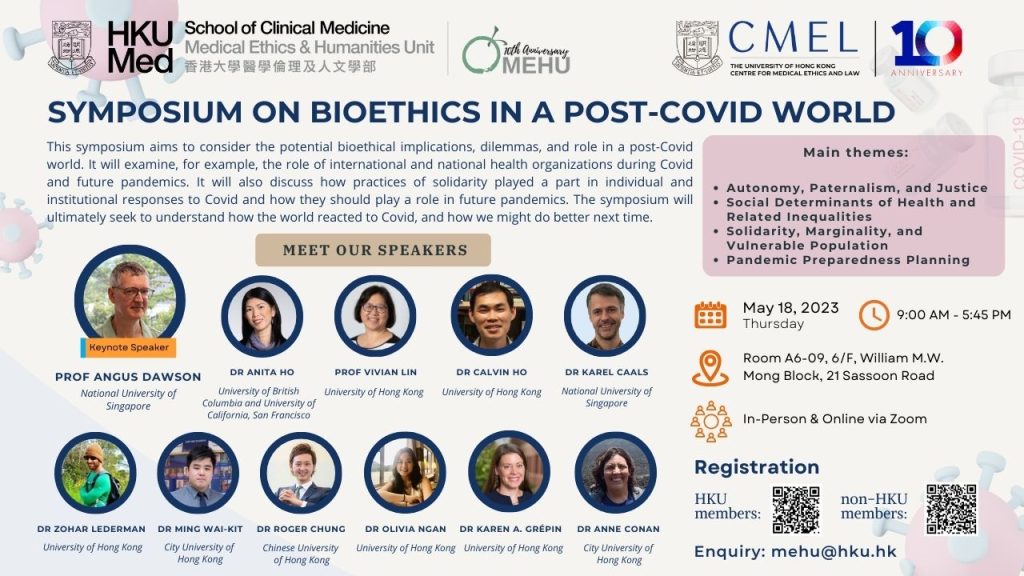

Symposium on Bioethics in a Post-COVID World (organized by HKU School of Clinical Medicine)

Our Centre Co-Director Prof. Roger Chung gave a presentation on “Covid-19-related Health Inequalities in Hong Kong” in the “Justice and Social Determinants of Health” session of the upcoming Symposium on Bioethics in a Post-Covid World organized by HKU Medical Ethics and Humanities Unit. Details of the Symposium are as follows: Date: May 18, 2023 (Thursday)Time: 9:00 […]

International Conference on Governance of Medical AI (organized by HKU Centre for Medical Ethics and Law)

Our Centre Advisor Dr. Derrick Au gave a presentation on “Sharing Genetic Information for the Common Good” in the International Conference on Governance of Medical AI organized by HKU Centre for Ethics and Law on 10 May 2023 (Wednesday). Details of the Conference are as follows: Date & Time: May 9, 2023 at 10am – […]

天才應否擁有道德特權?(信報「生命倫理線」專欄 01.05.2023)

曾涉編輯嬰兒基因而入獄的內地學者賀建奎在年初申請「高端人才通行證計劃」(簡稱「高才通」)取得來港工作簽證,一度引發爭議。政府應否不拘一格用才還是將申請人刑事案底納入考慮,現在已經塵埃落定。 當日我聯想到俄國作家杜斯妥也夫斯基的《罪與罰》裏面,主人公拉斯科爾尼科夫的名言:天才跟一般人不一樣,天才幹一件壞事能夠完成一百件好事,所以沒有道德約束的天才反而更加有利於歷史和社會進步。 賀建奎或者不能說是天才,然而這仍是一個值得思考的問題:天才能否免除道德責任?或者,天才是否具有某些道德特權去實現自己的宏圖大志? 從哲學角度,反對天才擁有道德特權的人普遍採取兩種學說來支持其觀點,一是功利主義(utilitarianism),二是義務論(deontology)。 功利主義是一種以事實結果來反推行為正當性的理論,比如英國哲學家摩爾提出的經典功利主義原則:一個行動是正確的,當且僅當(if and only if)它產生的快樂減去痛苦之後的餘額,至少與其他任何可選行動的餘額一樣大。義務論是一種以行動者自身的意向能否自洽(self-consistent)來推斷行為正當性的理論,比如德國哲學家康德提出的絕對命令:永遠不要把人性只是當作工具,無論是你自己的還是另一個人的,必須尊重且視其為目的,而不僅僅是一種手段。 功利主義者會說:天才的想法總是瘋狂。在這瘋狂想法背後是巨大風險,我們不值得為這巨大風險付出代價,所以不應該給予他們道德特權去實現瘋狂想法。在生命倫理領域,基因編輯常常受到類似的詬病。這種反對意見是微弱的,因為天才看似瘋狂的想法同時也具備不凡洞見。而且,純粹從功利主義追求效益的角度來看,以若干嬰兒生命風險作為代價,來改善人類基因以醫治各種嚴重疾病包括遺傳性癌症,豈不是可以接受嗎? 創新視野 一些改良了古典功利主義的規則功利主義 (rule utilitarianism) 者可以這樣立論:讓少數人獲得特權就會滋生腐敗,那麼長久以來行之有效的規則也會受到破壞。比如當權者可以隨心所欲地將天才的桂冠戴在他們喜歡的人頭上,而這些人濫用自己特權,同時又無法給社會創造財富,這將導致災難性後果。這個反對理由仍然是微弱的,因為天才身份的界定也可以受規則約束,也可以受人民監督,接受規限的特權並不一定就會破壞規則。 追隨康德的義務論者會從另一個方向,反對天才應擁有道德特權的主張。他們可以提出:每個天才肯定也希望受到別人尊重,那麼他們也就有相應義務去尊重別人。 以科學研究為例,不能不顧當事人意願把他們當作實驗的工具。為天才辯護的人則會指出 :天才很多時不是滿足人既有需求,而是創造新的視野與追求,因此何謂尊重意願不是靜態或固定的。「蘋果教主」喬布斯發明iPhone以前,人人滿足於按鍵式手機。機械工程師特斯拉發明交流電系統以前,人人滿足於低效的直流電系統。蘇格蘭發明家瓦特發明蒸汽機以前,人人滿足於乘坐馬車出行。這些為天才辯護的人會說,他們比你更加懂你要什麼,那麼用所謂「違反當事人意願」作為理由來阻撓天才工作便是無力的。 為天才辯護的人甚至可以進一步說,歷史經驗顯示:真理往往掌握在少數人手中。無論是柏拉圖的洞穴比喻還是《聖經》裡面眾多片段都一致表明:先知先覺者總是少數人,他們的意見不被眾人理解,甚至還經常遭受迫害。所以「逼迫先知」是《聖經》反覆出現的主題。在中國哲學,《道德經》也開宗明義地說:「天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。」歷史上的天才,如作曲家貝多芬及柴可夫斯基、畫家梵高、哲學家維根斯坦等,無不因不被世人理解而內心飽受煎熬。 當我們說真理掌握在少數人手中時,更準確的理解是:當一些人覺得自己看法不被主流觀點接受從而產生一種被眾人排擠和孤立的感受時,他們才可能窺見真理之光。英國哲學家密爾在他的《論自由》裡面是這樣解釋:「他(天才)必須感受到那種為真確見解所必要遇到並予以解決的難題的全部壓力;否則他就永不能真正掌握到足以對付並解決那個難題的真理。」 支持天才擁有道德特權似乎可以言之成理,然而我反對。即使從功利主義角度考慮,如果賦予了天才道德特權,他們就成為受到社會特別呵護照顧的寵兒,其內心與主流和庸俗的疏離感也會隨著他們擁有這樣或那樣特權而隨風飄逝。這一來,天才的道德特權非但沒有起到呵護他們之作用,反而消磨天才敢於離經叛道、蔑視庸眾與權貴的勇氣,最終摧毀了天才之為天才的立身之本。 自新機會 所以,儘管我不認為世俗道德和評價體系能夠適用於天才身上,但我也相信來自世俗的反對聲浪有助於天才成長。天才不應該擁有道德特權不是因為他們不配擁有,而是因為真正的天才不應該在乎他們在道德上的配得,因為他們超越世俗的道德框框。天才真正要在乎的是真知灼見,以及當理想與現實產生張力時所迸發的無盡靈感。 最後,我想回到密爾曾經提出的一個經典問題:即使迫害也無法壓滅真理,那麼我們可否說,逼迫天才也可視為正當呢?我的答案是:迫害固然無法壓滅真理,然而真理可以用不同的方式彰顯自己。 如果一個社會長期壓制少數人聲音,天才的智慧得不到重視,真理可能會以粗暴甚至流血的方式來彰顯(例如革命) ;人類社會的精神匱乏可能要用民粹式或集體主義的政治標籤來掩飾個體蒼白的存在感。 另一極端是,如果一個社會過分寬縱少數天才,那麼很多平庸之輩將努力偽裝成天才以享受肯定、追捧和特權,或者基於不平而變得犬儒與玩世不恭,使科學藝術失去崇高感和優美感,從而使真正天才同樣受到摧殘。所以,維護一個社會的公序良俗並不是一件簡單之事,它既要尊重精英的決斷,也要依靠眾人之力來確保規則歷久彌堅。 賀建奎個案給香港的真正問題可能是,假使他誠心反省自己犯法違規與違反科研誠信的行為,香港應否基於珍惜人才而給予一次自新的發展機會?

Centre Co-Director Prof. Roger Chung Interviewed by RTHK

Colorful Journey (繽紛旅程) Retrieved from RTHK.HK (12 April 2023)

Centre Co-Director Dr. Ann Lau Interviewed by Ming Pao

有病睇ChatGPT? 真假混淆 無法取代醫生 Retrieved from MINGPAO.COM (10 April 2023)

普及生命倫理教育—與中學生對話 (信報「生命倫理線」專欄 03.04.2023)

中心近日有一個新項目,到訪中學舉辦生命倫理工作坊。一直以來,生命倫理學教育對象是醫學院的同學,中文大學也設有一些相關通識課程。 新嘗試背後想法是,可以讓年紀更輕的學生接觸生命倫理議題。這假設了中學生對社會及宗教文化、身份表達等價值觀還未完全固定,對現實成見與偏見較少,對議題未有過早定下前設。今次工作坊的經驗令我感到樂觀。 我們選一些中學做試點。首次目標對象是一所佛教女子中學的中四或以上學生,學生們反應雀躍,有60多位同學報名參加。校方安排了一個中午時段給工作坊,定為「公民與社會發展科」活動。前此筆者在本欄提及過,高中「通識教育科」現已被「公民與社會發展科」取代,2024年入大學的學生在高中不用修通識教育科,詳見本欄2022年12月12日文章。 現代生命倫理學教育重視開放性和批判性思考(critical thinking)。後者近年常被誤解為只知事事質疑。其實培養分析能力和批判性思考是對先入為主的信念和偏見(beliefs and biases)之良好「除蟲劑」。通過討論和分析,可反思個人成長中形成的既有價值觀和信念是否有偏見,從而養成「非判斷化的態度」(non-judgmental attitude),即是不會遽然判定對方是錯誤或是壞的。「非判斷化」重視對事實的認知,了解不同倫理立場的想法,不以打倒相反意見為目標。 勇於討論 放低偏見 今次工作坊的對象是女同學。考慮到時間、學生對道德論或原則論等概念有限,我和中心導師們決定以「生命何時開始」為題,引導她們探討生命起源定義、死亡如墮胎及安樂死的理據及爭議、至制度下可能出現的倫理兩難矛盾。我們事先邀請參加者在工作坊前幾天完成一份問卷,以了解她們對生命起源的定義、以及面對墮胎和死亡下道德兩難之看法。同學的問卷回應很有趣︰雖然有一半人同意無論如何都不應該殺死一個人,也認為墮胎是一種殺人行為,但她們對基於社會及某些醫療或個人考量下墮胎應被允許反應普遍正面;關於安樂死,絕大部份同學同意安樂死可以減輕病人的痛苦,而且幾乎全數回覆的同學也支持安樂死合法化。 工作坊當日,我作了簡單的背景介紹後,同學便在導師帶領下開始討論,就問卷回饋、組員觀點差異理順重點,最後各組派同學向全體滙報。 在滙報環節,同學們自信地表現,勇於表達己見,分析也很有水準。雖說是一個很概括的問卷調查和工作坊,她們的投入及熱烈程度令我們鼓舞! 校方安排了兩位學生當司儀,我與其中一位在工作坊開始前閒聊,她是有修讀生物科的理科班學生,因此對於她就主題的看法很感興趣。這位同學在事前做了準備功課,而且很用心提出了其分析看法,雖然比較直接、但發自內心而且純粹。她不太確定自己的分析方向是否完全正確,然而看她滔滔不絕,會對自己的想法反覆質疑求正,在得到建議後又會再調節,有來有往,過程愉快。 這使我不禁回想,平日講課時,大學生反而較少提出質疑或發問,對於開放式的問題,可能是怕出錯,偏向聽多於問,在分析有時也多偏向於「判斷事實」。有些同學說,醫學院功課太忙了,有標準答案應付功課考試便好,自覺從聽課已接受了一定程度的批判性思考訓練,將來自可以透過實戰去實踐。這有些可惜。其實在大學課堂內容,在出錯零負擔情況下討論理應更暢所欲言,無論是批判性思考或非判斷化的態度,也要反覆鍛煉才能純熟地運用在倫理難題中。 倡議普及 散播種子 在籌備給中學生的工作坊初期,我們也考慮過參加者的討論方向是否會受學校的宗教闡釋影響,不過這次經驗指出兩者並無太大關係。中學生的回答很直接卻不馬虎,雖然她們只能做到淺層分析,可是沒有滲入太多普遍認定的包袱。生命倫理議題討論本應沒有一刀切的標準答案,卻可以「化零為整」,討論具體議題如生死或醫療資源運用等,聚沙成塔,為公民社會提高對生命倫理議題的素養,也有助公共政策討論。倘然如此,香港是否可以考慮於中學課程加入生命倫理科元素,從小培養會更具啟發性? 於中學教育推展生命倫理科其實早有先例,美國、歐洲如葡萄牙Project BEST、北歐如挪威等於15至20年前已有相關研究和討論,指出中學氛圍有助推行價值觀、推理和生命倫理教育,促進批判性思維和有效培養「知情公民」,個人覺得後者尤其有意思。在現今科技日新月異的社會,大眾包括發明者及使用者皆有責任了解目眩科技背後衍生的生命倫理問題 — 可能有人會覺得這是杞人憂天或過度敏感,又或者不認為和自己相關。有科學訓練背景的我並不反對科學發展,可是認同生命倫理和道德討論必須要同時進行,人類應該要為新科技可能帶來的未知做風險評估及負上責任。歷史教訓是往往要在出事後,倫理議論才會熱烈,熱度過後便無以為繼。 工作坊尾聲時,我向同學們介紹當日導師的背景橫跨了生物醫學、哲學、法律和教育,她們驚嘆生命倫理學涵蓋的學科原來可以甚廣。 事後老師轉達了同學的熱情︰「我自己就真係覺得幾得意吓,本身對呢啲都感興趣……我覺得係非常之有意義嘅一個話題,可惜時間太短」、「好有意義同精彩」、「呢個話題有深度有營養,確實係一個值得思考嘅問題」、「討論環節好好玩,希望下次可以加長時間」。 我們期待與更多學校和教師合作,散播生命倫理學的種子。

Professor Roger Yat-nork CHUNG

Associate Professor, JC School of Public Health and Primary Care, CU Medicine Associate Director, CUHK Institute of Health Equity Research Fellow (by courtesy), CUHK Jockey Club Institute of Ageing Roger Yat-Nork Chung, PhD, MHS, is a social epidemiologist who uses the lens of biomedical ethics and justice to examine the social determinants of health and […]

讓AI代勞有什麼倫理問題? (信報「生命倫理線」專欄 06.03.2023)

我們中心近年研討的主題包括人工智能(AI)在未來的醫療應用,以及它所衍生之倫理問題。AI技術已經相當成熟,在特定專科範圍可以協助、支援甚至局部取代醫生和其他醫療人員的工作,適當地應用可以提高效率和減少失誤。它還在快速發展、進化和突破。在倫理學範圍,經常討論的焦點包括如何善用、防範風險、清晰問責、保護個人隱私、防止濫用監控,以至維護人性化服務等等。這些議題常假設人始終保持主導,然而,AI可能不會完全受制於人,它能顛覆既有常規邏輯,衝擊體制秩序。近期OpenAI研發的ChatGPT爆紅,其威力和顛覆性就令人措手不及。 我們早已知道,不少AI程式或機器人有能力通過醫學執業考試甚至專科資格試。那是專攻一瓣、經過特殊訓練的智能,難度其實不高。圍棋人工智能AlphaGo展示深度學習自我完善的威力,不過仍是單項智能。ChatGPT跟Google AI的發展方向同樣在開拓趨近普遍智能(Artifical General Intelligence)的程式。不少評論指出,ChatGPT並不是特別創新,也沒有革命性的技術,但它成功地以新一代語言模型與使用者互動,在多個範圍都能依指示交出似模似樣的功課,包括寫文章、圖象設計、程式coding、綜合分析,甚至傾談輔導,像是初步的普遍智能。它有些反應令人出乎意料,例如肯承認錯誤,也會質疑不正確的提問,這仿如有意識在活動。 OpenAI於 2015 年創立時是非營利組織,2019年就宣佈成立以營利為目的之子公司,今次市場推廣的策略有狠勁,沒有包袱,不怕錯謬,短短兩個月就吸引一億人試用。它的極速流行預示著對一些行業的威脅,在教育範疇迴響最大。完全未經特訓的ChatGPT在美國頂尖學府賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton)的工商管理碩士期末考試拿到B等評分,成為免費宣傳。美國紐約的公立學校迅即禁止學生使用,以防代做功課和考試「出貓」,香港的大學相繼宣佈禁止學生使用,但未說明如何可以切實禁止。香港政府考慮成立委員會研究如何規管,新加坡政府卻滿有信心,鼓勵公務員用ChatGPT草擬文書提高工作效率,積極迎接AI新紀元。 美國羅徹斯特理工學院計算與資訊科學系副院長P. C. Shi說,任何人都無法阻止AI取代白領工作。「這不是狼來了的故事,狼已來到門外。」她認為ChatGPT已有能力在初中或高中階段輕鬆地授課,在大學授課暫時仍未可以,然而可應用於輔助學士與碩士學生的學習。她相信,很快各級教育工作者就會發現他們的傳統角色會在一夜之間起變化。要跟上日益精進的ChatGPT,就必須面對挑戰,努力調整教學和考核學生的方法。 不像人腦思維 筆者感興趣的是倫理方面。首先要弄清楚的,可能就是本文題目:讓AI代勞有什麼倫理問題?試以寫文章為例。本欄是從2017年開始的,早年主要由自己供稿,近年改由中心成員輪流撰寫。以現今AI之能力,由人出題,AI代勞寫稿,稍加修訂而定稿,應該可以提供不錯的倫理討論文章。這衍生的問題並不簡單:文章可以仍舊由我署名嗎?這是否在欺騙讀者和編輯?如果聲明有AI參與創作,是否推卸作者的責任?在人與AI合作之下,「文責自負」原則是什麼意思?如果文章冒犯甚至傷害了第三者,我被投訴或控告,可否追究開發AI的公司?抑或是,在應用AI寫稿之前,我自己有責任評估程式質素、盲點和可能引致的風險? 類似問題也在AI的醫療應用範圍被提出。今年本地有一宗震動醫學界的新聞,兩名醫生在6年前「開漏藥」,在使用壓抑免疫系統的藥物醫治腎病的時候,未有顧及保護病人原有的慢性肝病而釀成風險,病人最終急性肝衰竭死亡,醫生被控以重大疏忽誤殺罪。 像這一類失誤,完全可以透過AI協助醫生診治而防止,無論是開藥的邏輯、提示病史資料以至核對處方,都可以由AI出力,一察覺到疏漏即示警。 問題是,引入AI系統協助醫生診治和作臨床判斷,並非限於單一情景中的單一醫療決定。臨床有上千種情景上萬種醫學決定,假設AI有99%建議是良好的,問題是那1%的誤導或錯判不容易事先知道,甚至發生了也不會即時被發現。AI的深度學習並不像人腦思維,它的邏輯並非直線的,也欠透明的推理,風險不易處理,更難日常審查糾正。 牽涉複雜問題 進一步問,將來醫生如果使用威力強大的AI支援臨床系統,在診治甚或做手術上面變得依賴,去到什麼程度醫生才須告知病人,你的診治有AI在參與(甚至主導)?出事故時責任如何分擔?AI 對話機械人(chatbot) 甚至可能應用於臨床心理輔導,這會有違人性化醫療原則嗎?醫院引進AI系統有什麼管治責任?開發和供應AI的一方要負什麼責任? 一些倫理問題可以用「務實」的方式解決,例如事先申明風險、建立嚴謹的引進科技的程序,設立事故匯報機制等。然而,並非所有問題也可以「務實」地解決的。 在教學範圍,Wharton學院管理學副教授 Ethan Mollick示範如何正視倫理問題。他主動給學生提供規範指示。「在本課程中,我期望您使用人工智慧(至少包括ChatGPT和圖像生成工具)。事實上,有些作業將要求使用它。(但要注意) 你必須聲明使用了它。請在使用AI的任何作業中包含一段解釋您使用AI之目的和用了哪些提示字串的段落。未能這樣做將違反學術誠信政策。」 這是可取的方向,不過AI應用於醫療上牽涉的問題遠比學術誠信複雜。AI不是門外的餓狼,但它也不只是一匹等待馴服的野馬而已。應用AI所為何事?它會助長什麼價值?侵蝕和顛覆什麼價值?這些不是抽象的關注。人醫治人,人教育人,離不開良好的價值觀。

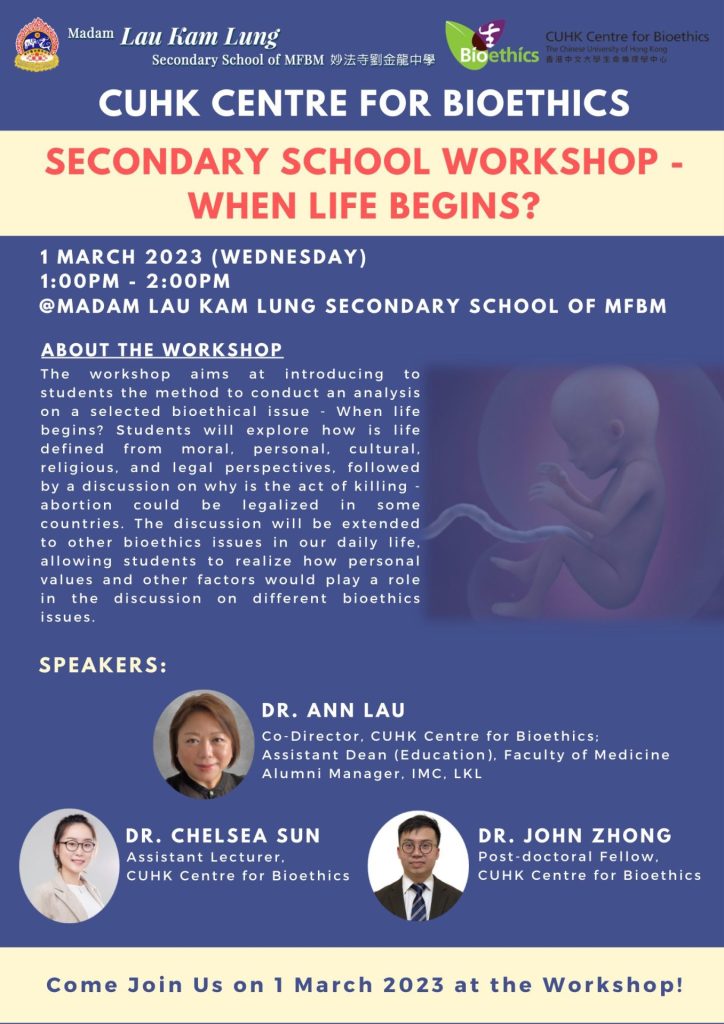

Secondary School Workshop – When Life Begins?

Our Centre Co-Director Dr. Ann Lau, Assistant Lecturer Dr. Chelsea Sun and Post-doctoral Fellow Dr. John Zhong introduced to the students at Madam Lau Kam Lung Secondary School of MFBM the method of conducting an analysis on a selected bioethical issue – When Life Begins? Date: 1 March 2023 (Wed) Time: 1:00pm – 2:00pm Venue: […]