Public Rental Housing and Obesogenic Behaviors among Adults in Hong Kong: Mediator Role of Food and Physical Activity Environment.

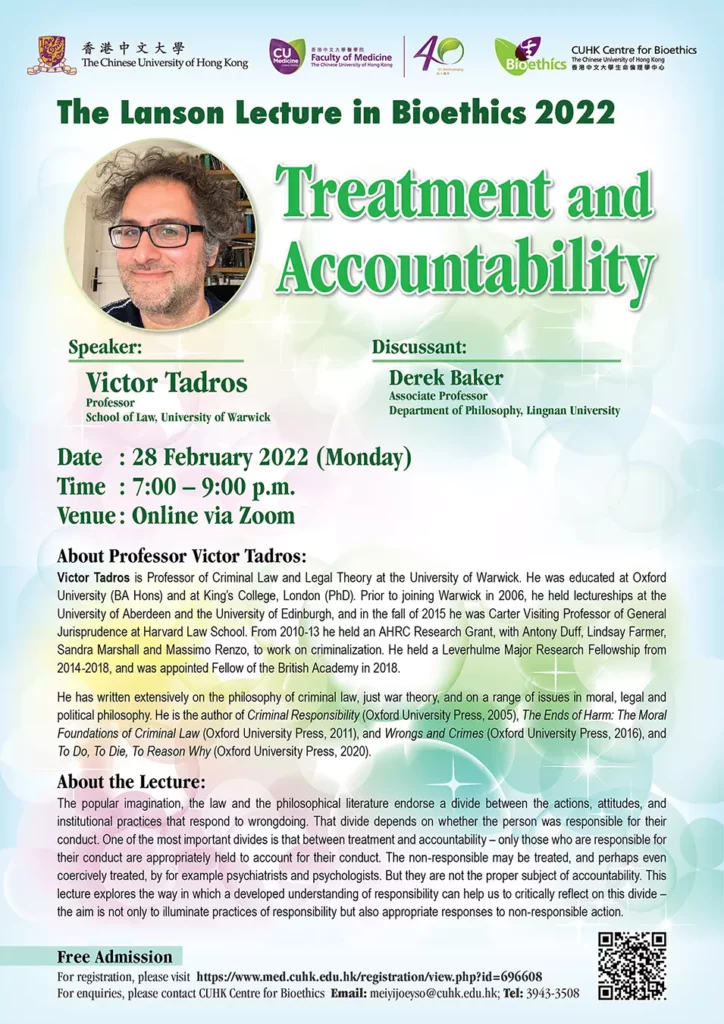

The Lanson Lecture in Bioethics 2022 – Treatment and Accountability

Date: 28 February 2022 (Monday) Time: 7:00 p.m. – 9:00 p.m. (Hong Kong Time); 11:00 a.m. – 1:00 p.m. (United Kingdom Time) Venue: Online via Zoom Speaker: Prof. Victor Tadros, Professor, School of Law, University of Warwick Discussant: Prof. Derek Baker, Associate Professor, Department of Philosophy, Lingnan University Registration: Please click here (Deadline: 23 February 2022 (Wednesday) at 10am, Hong Kong Time) [Note: […]

The U.S. National Academy of Medicine (NAM) International Health Policy Fellowship Seminar

Date: 23 February 2022 (Wednesday) Time: 9:30 a.m. – 11:00 a.m. (Hong Kong Time); 22 February 2022 (Tuesday) at 8:30 p.m. – 10:00 p.m. (Eastern Standard Time) Venue: Online via Zoom Speaker: Prof. Roger Chung, Inaugural NAM International Health Policy Fellow; Associate Director, the CUHK Centre for Bioethics, Faculty of Medicine; Associate Director, the CUHK Institute of Health […]

Caregivers’ Experience of End-of-Life Stage Elderly Patients: Longitudinal Qualitative Interview.

Psychological Distress and Protective Behaviors During the COVID-19 Pandemic Among Different Populations: Hong Kong General Population, Taiwan Healthcare Workers, and Taiwan Outpatients.

The role of neighborhood social capital on health and health inequality in rural and urban China.

生命倫理學如何與宗教對話 (信報「生命倫理線」專欄 07.02.2022)

生命倫理學的興起,始於上世紀60年代末,在最初階段得益於神學家和持基督教信仰的思想家,開闢蹊徑,喚起對新時代新課題的關注。短短數年間學術成形,對政策漸生影響力,但它卻與宗教思想疏離了,有學者甚至認為要完全排拒宗教觀點於門外,理由是基於信仰的立場與立足於理性的倫理討論杆格不入。 兩者的隔閡有沒有疏解的可能?如果能回溯至半世紀前那段生機勃勃的對話時光,可能會有些啟示。 對於神學家在早年如何開闢生命倫理學和奠基,寫來最親切明確的是前年剛逝世的Albert R. Jonsen (1931-2020) 。這是因為他既是生命倫理學領域的一位奠基人,又是歷史學者,而且本身是從神職人員蛻變為入世的生命倫理學家。他去世後我曾在本欄為文致意。(〈Al Jonsen:走進生命倫理學的歷史〉,「生命倫理線」, 2020年12月21日) 在Handbook of Bioethics and Religion (David Guinn編,Oxford 2006) 的第一章,Jonsen下筆便說,「我(這兒)寫的更像是一本回憶錄,而不是一部歷史。」他說的故事如常地娓娓動聽,開頭竟是從利瑪竇在1582年跨越邊界踏入中國國境寫起。義大利耶穌會士利瑪竇來華,不是專為傳教,也不是為商人利益或軍事探路,而是「作為一個渴望學習中國文化的謙遜學者。」在中國差不多三十年間,他採用了儒家學者的衣冠和禮節化,介紹了歐幾里得幾何、西方地理學、曆法和天文學,又向西方介紹孔子的思想。他在北京去世。在這長長日子,「他沒有讓很多中國人皈依基督教,但開啟了兩個以前孤立的文化之間的對話。」 在Jonsen看來,將近400年後,那些在20世紀七十年代初的許多神學學者,也是跨越了從宗教領域到生物倫理學的邊界。 「自然法倫理」為橋樑 他記起昔年應邀到加州三藩市大學醫學院教授倫理,首先問:「我要教醫學生什麼『倫理』?」邀請他來醫學院的教授本身是知名的外科醫生,年輕時受過耶穌會士的教育,以為只要把天主教學校的道德教育導入醫學,就是現成的醫學倫理了。Jonsen說對此有甚大的懷疑:「傳統的天主教道德神學確實包含了廣泛的關於醫療實踐中出現的倫理問題的討論,自中世紀以來的幾個世紀裡開展,涉及墮胎、截肢、避孕,安樂死等問題…。然而,天主教的道德神學不僅僅是一些具體問題的清單,而是有特定的一套方法論,建基於天主教對自然法倫理(natural law ethics)的詮釋。」Jonsen認為要對世俗的現代醫學倫理課題作有意義的對話,發生影響,就需要一套方法,令討論的原則不僅是天主教徒的倫理,而是所有文化和時代所有人的倫理,這才能建立普遍的道德規範。他相信在天主教神學裡面,「自然法倫理」堪可作為框架和橋樑。 這兒不能完整地闡述什麼是自然法倫理,非常簡化地說,自然法理論認為真正的善與正義的規範並不等同社會一時一地的律法,而是源於宇宙的客觀秩序。在天主教,上帝為最高的制定者。在自然法理論,人性包含天賦的道德理性、對公義的嚮往,和分辨是非的良知。筆者聯想到,在中國文化,這便是天道。基於自然法倫理,教徒與非教徒應有共通的語言,可以作理性的倫理分析。 在生命倫理學的重要奠基人當中,Richard McCormick (1923-2000)是耶穌會神學院的神學教授,也是最負盛名的天主教神學期刊《神學研究》(Theological Studies)的《道德神學筆記》(Notes on Moral Theology)的編輯。他在天主教徒中受到高度尊重,又是一位既正統又同情教會改革的學者。溫和的自由主義立場令他常能與主要的新教思想家進行對話。 新教方面眾多分支 在基督教之內,新教的神學倫理學與天主教神學很不同。從宗教改革(Reformation)時代開始,新教的倫理學發展成為一棵多分支的樹,大多數新教思想家並不認同自然法理論。雖然一些神學家也在世俗道德哲學家如康德的哲學中尋求理性基礎,但少有依賴自然理性的論點,似乎唯有聖公會的教徒會對自然法保持著某種親近。其中Joseph Fletcher(1905-1991)是一個獨特人物。他是美國麻省劍橋聖公會的神學院牧師、神學和基督教倫理學教授,又是一位社會運動家,堅持為窮人和受壓迫者服務也是教會和耶穌賦予的使命,甚至因經常在同情罷工的遊行和抗議中活動而被捕和毆打。但他本人又是一個仁慈,溫柔和令人信服的口才的智者,因而成為生命倫理學世界裡的人的「左翼」。 在光譜的右邊,衛理公會神學家Paul Ramsay (1913-1988) 持正統立場,常常與Fletcher激辯,作強烈批判。Ramsay是一位富有深刻洞見和擅長邏輯思考,能有效地深入生命科學陣地,有力地建立保守的基督教倫理觀點,與其他生命倫理學者雄辯。 重要的生命倫理學先驅人物還有很多,Robert Veatch(1939-2020)是我愛讀和欽佩的作者。他年輕時的抱負是要成為一名衛理公會的醫學傳教士,日後走的路卻像利瑪竇,他從神學領域轉向入世,於1971年在哈佛攻讀醫學倫理學,在眾多先驅人物當中他是第一個取得倫理學博士學位。 Jonsen也談及從八十年代起,在具有伊斯蘭教,佛教和印度教文化的國家也興起生物倫理學討論,與歐美的生物倫理學者互相交流。筆者應補上一筆:在中國文化,儒家不是宗教,但儒家思想為本的生物倫理學也能卓然自立,與西方對話,包括海峽兩岸和香港。 本文的重點不在謳歌百花齊放,而是想到,以普世倫理原則為本、偏重理性的生物倫理學發展到今天,雖然在醫學實踐中也尊重病人和家屬的信仰,但是與宗教仍是疏離的,有效的對話很少,在理論層面只是「各存其說」。也許值得嘗試以早年的先驅為榜樣,探討「利瑪竇式跨界」的蹊徑。

Built Environment and Physical Activity among Adults in Hong Kong: Role of Public Leisure Facilities and Street Centrality.

自助安樂死的誘惑 (信報「生命倫理線」專欄 10.1.2022)

上月(12 月)11 日,瑞士新聞資訊媒體 SWI 發出更正,並向讀者致歉:它先前刊出報道,標題宣稱 Sarco 安樂死膠囊艙已經「通過法律審核」,是錯誤的。更正了的標題為「Sarco 安樂死膠囊艙希望進入瑞士」。早一天,美聯社(AP)經過查實(fact check) 首先指出了錯誤。讀到 AP 的查實時,我也注意到那段不正確的外電已經在中文媒體被廣泛報道,誤稱 Sarco 已通過當局審批,快將進入市場。這一趟「安樂死裝置已獲審批」的以訛傳訛事件,究其根源,與它的發明人 Philip Nitschke 熱切地推銷自助安樂死有關。 Nitschke 是有魅力的「死亡自主權」推動者,一些崇拜者譽他為「協助自殺(運動) 的馬斯克」(Elon Musk of Assisted Suicide)。線條流 麗,有點像太空艙的 Sarco 則被美稱為「安樂死的 Tesla 」。Sarco 是一種自助安樂死裝置,使用者躺進去按下死亡鍵, 膠囊內會釋放氮氣令使用者缺氧而死。事後膠囊可以取出來,是現成的棺槨。研發和推銷這個「自助安樂死」產品和一般的「安樂死合法化」倡議有什麼不同? 讓我們先看看以訛傳訛事件最初是如何出現的。所謂「通過法律審核」令人馬上以為是瑞士當局在審批;細看之下,卻原來是 Nitschke 創辦的非牟利組織 Exit International 委託了一位法律學者進行分析,並非向官方申請了審批。這位法律學者得出結論,認為這樣提供安樂死裝置助人死亡並不違反瑞士的協助自殺法。Nitschke 在發佈訊息的訪問中一貫自信地對 SWI 記者說:「審核現在已經結束,我們對結果十分滿意,因為我們沒有遺漏任何細節。在瑞士使用膠囊艙根本不存在法律問題。目前有兩台 Sarco 樣機,第三台正在荷蘭製作。如果一切順利,第三台膠囊艙將於 2022 年準備好在瑞士開始運作。」 自助死亡不用醫療輔助 Philip Nitschke 是誰?他用什麼手法推銷自助安樂死?筆者早在 2018 年本欄一篇文章(〈百歲求死了結生命是權利?〉,《 生命倫理線 》,21/5/2018) 已談及Nitschke 和 Sarco […]